新書推薦:

《

量子纠缠

》

售價:NT$

296.0

《

舆论(普利策奖得主、“现代新闻学之父”沃尔特·李普曼传播学经典)

》

售價:NT$

347.0

《

拥抱真实自我:内在小孩的探索和疗愈

》

售價:NT$

301.0

《

黑暗王后:缔造中世纪世界的血腥竞争

》

售價:NT$

602.0

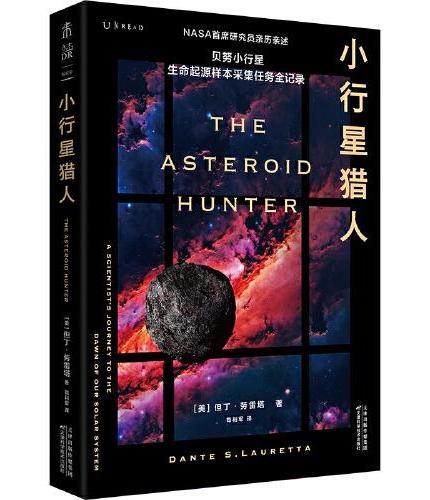

《

小行星猎人:贝努小行星生命起源样本采集任务全记录

》

售價:NT$

296.0

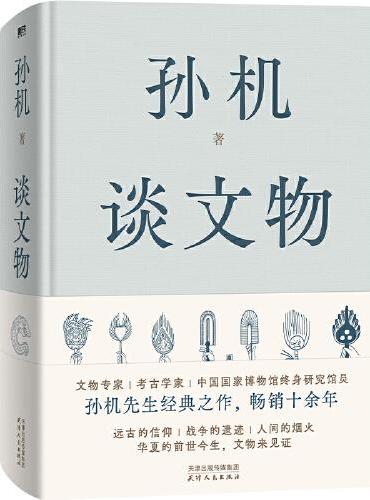

《

孙机谈文物

》

售價:NT$

551.0

《

诡舍(夜来风雨声悬疑幻想震撼之作)

》

售價:NT$

254.0

《

讲给青少年的人工智能

》

售價:NT$

245.0

|

| 內容簡介: |

乡下女孩绛香进入了城市,做了养老院的护工,因为工作出色,一家有贵族背景的病人将她带回家中,工作之余她受到了多方面培养调教。老人死后,绛香还做过售卖化妆品的直销员、楼市小姐等等工作,有一天她步入了一家心理机构,想要探索自己半身永远冰冷的秘密,高昂的收费和似是而非的解释,让她知难而返,决定自己学当心理医生,改名贺顿。她的天资和好学,让她成为首批有执照的心理师。

她进入广播电台成为心理访谈节目的嘉宾主持,和男主播成为恋人。几位同学成立心理诊所,推举贺顿做了法人。她租住的房主之子向她求婚,因为房东的住所极适宜开设心理诊所,贺顿答应了婚事,但仍和自己的情人来往不断。心理诊所遇到了形形色色的人,比如老板的秘书带着8岁小童来求助,表面天真无邪的小童,其实是要粉碎父亲和秘书小姐的爱情,以便自己的亲生父母复婚。比如鹏程万里的公务员马上就要升任高官,但他一看到会场上的红色旗帜,就会出现语无伦次的“赤面恐怖”,不知根节何在?比如哀痛无比就要参加丈夫追悼会的寡妇,刚刚知晓丈夫是在赴情妇之约时出了车祸,她打算砸了灵堂,公布事实真相……一个骨瘦如柴的男人伸出手来,说,我是一个艾滋病人,你肯跟我握手吗?

无数故事让贺顿历经沧桑。贺顿被自己丈夫发现和以前的恋人私通,遂陷入深刻的心理崩溃边缘。

在恋人的帮助下,贺顿找到心理权威专家进行疏导。在诸种方法屡试屡败之后,权威专家应用非法残忍的手段,帮助贺顿解开了自己半身永远冰冷的症结,追忆起深藏秘密的往事。

贺顿关闭了心理诊所,重新开始心理学更深层面的学习。她在课堂上遇到了昔日的心理权威,对他说,你的疗法是完全错误的,我要控告你……

|

| 關於作者: |

|

毕淑敏,女,1952年出生于新疆,中学就读于北京外国语学院附属学校。1969年入伍,在喜马拉雅山、冈底斯山、喀喇昆仑山交汇的西藏阿里高原部队当兵11年。1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作,共发表作品200万字。曾获庄重文文学、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、陈伯吹文学大奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国家一级作家。内科主治医师。北师大文学硕士。

|

| 目錄:

|

最悲惨的故事在心理室的地板下

三个人当中,至少有一个说了假话

第一个来访者,打算大闹追悼会

第二个来访者,已经开始下毒

第三个来访者,我是T,她是P

第四个来访者,要求清场

第五个来访者,我家的婚床上躺了十个人

第六个来访者,101个洋娃娃和我一道火化

该说出真相的时候沉默,是一种卑鄙

人都害怕被遗忘,但前提是我们要被人记住

短信乌鸦般降落在显示屏上

你不能喝水,喝水会冲淡紧张

往事被言语的荆棘勾连而起,灵魂被刺得出血

厌倦是抵抗焦虑的第一道封锁线

世界上有一种爱叫退出

前面是一堵墙。当你以为头破血流之时,却穿墙而过

诅咒是对地位的变相尊崇

钱要是生气了,以后就再也不肯来了

不要轻易说一辈子,那是很长很长的时间

这桩婚姻,浴劫残喘罹祸不愈

和要死的人打交道特别省心,他们基本上都说真话

你没有办法向一个没有牙的人推销牙签

开办一家心理所,比打家劫舍还费心思

孩子是神的馈赠,而神的东西都是未完成的

装神弄鬼依旧

生命这条鱼,只剩下鱼鳞和黏液

从钻石到花岗石的王老五

我有梅毒和艾滋病,你敢和我握手吗

我要最年轻的葡萄酒

当你一无所有的时候,常爱登高望远

一百万现金会把脚面砸骨折

狂犬病人会看心理师吗

中国女人在充满檀香味道的房间里哭泣

比眉毛还细的广告

我需要膀大腰圆长得像鲁智深的心理师

人的一切弱点,心理都具有

没有任何一块木头是脏的

负载高尚灵魂的躯体是痛的

重要的是情感上和记忆中的真实

世界上最珍贵的勇气是相信奇迹

你这种笑法,要么大智若愚,要么是不学无术的傻瓜

假装得久了,就变成真的了

沮丧就像铁锈一点点堆积起来

你一定要做大

不必知道你的过去,这就是我爱你的方法

江湖事,都可以推倒重来

你曾经让我身处地狱,我却从那里出发,走向了天堂

|

| 內容試閱:

|

这是一本有趣的好玩的有一定意义的小说。一写的是一个青年女子学习担当心理师的故事。你会在其中看到很多人和事,第一印象是悬念和奇特,深入其内,才会发现所有奇异的事情,都有内在的逻辑和意料之外的解释,人性就是如此的丰富斑斓。也许你会哭,我不敢保证。但你一定会笑上几次。微笑,哪怕在地狱里,也是盛开的莲花。

作家在生活之水中游走。我当过20年的内科医生,这就是我的生活和命运。我不是为了写小说而特地去体验这个角色,而是实实在在地救死扶伤。当我写作的时候,我也无法完全摆脱当医生的感觉。我会关注人的生命,艰难民生感同身受。我不可能把注意力都集中在一己的微细觉察中,永远觉得自己和众人紧紧相连。

“女心理师”中没有任何一个故事来自现实中的真实病例,所有经我诊疗的心理咨客都尽可放心,我绝没有把你们之间任何一个人的述说,原原本本地搬进小说。严格地遵循心理医生的准则,不仅来自我庄严的责任感,也来自我的基本才华。小说是虚构的艺术,我已明了人性的复杂,不必照抄现实生活,就可以完成故事的构建和开掘。

小说毕竟是小说,不是教材。我以前听说自己的小说被大学心理系教授当做必读书,推荐给学生,沾沾自喜过。我后来醒悟到这是贪图虚荣。小说自有文学的规律,不必拘泥真实科学的窠臼。否则就成了四不像,对不起学生,也对不起读者。

有朋友看了流传的内容提要,说小说的主人公看起来像一个现代女巫师,我把这话看做是一种期许。我们这个国度曾有信巫的爱好,可惜的是,女主人公不像巫师,她平凡普通,但是爱学习愿意探索,对人有兴趣,愿意追索自己和他人的秘密,期待这个世界更美好。我喜欢这个人物,尽管她有很多弱点。

也许和我写过太多的病历有关,文字总是冷静。你见过一个医生在病历里热情奔放、抒情咏叹吗?我并不是说冷静就好,但在我,恐怕难以改变了。毕竟几十年的光阴,对一个人的影响太大了。结构上有些变化,多了一点趣味。至于风格,还是残酷和温暖交织。当然,还有悲悯。

我学习心理学课程一事,纯属偶然。朋友xX摔断了腰椎骨,打了石膏裤,瘫躺床上三月。我在自家墙上的挂历上写了一行字:“每周给xx打个电话。”我当医生出身,知道卧床不起的病人非常寂寞,希望能躺着聊聊天。后来我就按照挂历上的提示,每周都给这个人打电话,有一句没一句地闲聊。尽管我很忙,还是会多磨蹭一点时间,让她开心。后来有一次,她随口说香港中文大学心理学教授林孟平到北师大带学生……我问,我能跟她学习吗?朋友说,那可不知道。后来感谢那位朋友说,我能学心理学,多亏你摔断了腰。

学习过程很辛苦,因为我没有心理学的基础,一切都要从头开始。我很遵守纪律,几年的时间里,我从没有迟到过一次。老师后来跟我说,你的师弟师妹们开始嫉妒你了,说你凭什么学得这样好?老师帮我解释,说毕淑敏把她在别的领域里的知识移植到这边来,比如医学的知识,比如她写作时对人的了解……加上刻苦,所以进步就比较大了。

有人说我当心理咨询师的时候,疗效不错,我想首先要感谢来访者对我的信任。不管心理咨询的哪个流派,都会把和来访者建立良好的关系,当做最先决的治疗步骤。来访者基本上都看过我的作品,自认为很了解我的为人,把我当成他们的知心朋友,非常信任我,使得我在治疗中能够很快同他们建起非常良好的关系。是他们对我的信任,帮助了我,也帮助了他们自己。从这个意义上说,来访者让我看到了人性中美好的东西,这就是人与人之间肝胆相照的信任。正是这种信任,让奇迹在我们面前出现。

我喜欢用于净的手段,抵达一个光明的理想。一个人活着,要使自己的幸福最大化,而且要让别人因为你的存在而幸福多一些。

我珍爱生命。不单珍爱自己的生命,也珍爱他人的生命。人是多么神奇的生物,我们理应让它更美丽。我越是看到人性的幽暗之处,越相信它会有出口。在关系的寒冷中寻找和煦,在残酷中争取柔和。如果不超拔于琐碎之上,文学就丧失了照耀的力量。

无数人所给予我的信任,让我震撼于心灵与心灵的交流,具有魔力。我敬畏这种沟通和感应,为之感动。生存就是向着死亡的进发。只要生命还存在,对死亡的关注就不会停歇。生命和死亡,是我们人生的两个翅膀,你只有都思索了,才能飞翔。

正是这些思考,支撑起了“女心理师”的骨架。不幸的是,在长达几年的写作中,这部小说差点腰斩。

爸爸在的时候,我写完的每一部小说都给他看。后来,他到天堂去了,我就只能把书烧了给他。硬质封面的书,烧的时候,火焰是淡蓝色的,缓缓舔过沾满了字迹的白纸。无字的地方是金色,有字的地方是藏蓝色的,要很久才彻底变成灰烬。妈妈对我说,以前,我要照顾你爸,没有时间看你的书,今后,我会像他一样,每一本都看。

我写着写着,妈妈也到天堂去了。

之后的那一段时间,我完全不能再坚持写作了。悲哀像宽大的袍子笼罩着我,我会毫无征兆地泪流满面,手下的键盘变得如岩石般坚硬,再也无法敲动。我丧失了写作的能力,周围一片幽暗。

爸爸妈妈,我再不能对你们述说我的悲喜,永远都不能再喊“爸爸妈妈”——这无比温暖的称呼,从此与我永诀。深重的痛彻,直达脊髓。亲情枝叶在寒冬飘落,情感的金字塔被风雪掩埋。不会再有人在我的路口叮咛不止,说那些亲密和激励的话了。我知道,你们在高处凝望着我。你们在那里,还好吗?天堂有多远,没有人说起过。我坚定地相信,一句句祝福,一声声问候,直抵天庭。我远游的心,还可以有所依傍。

总有一些东西是没有穷尽的,那就是我对你们的思念。我相信灵魂的距离,其实只有咫尺之遥。在我人生的行囊里,藏着对你们绵绵无尽的爱。我知道你们坟前的鲜花,那种有着极盛的火炭一样色彩的隆重玫瑰,飘荡幽香。我和你们相依相傍的记忆,如果每一瞬是一块矿石,冶炼成钢铁,该铸起绵延到无垠的轨道吧?岁月驶过,锃锃闪光。如果相依相傍的日子,每一天都是一块红煤,拢在一起燃烧,该腾起怎样的烈焰,你们就在这金芒中微笑。如果每一寸光阴都融成一滴水,如今它们全部化为咸涩的潮汐,在我心海奔涌不息。如果今生今世永怀的思念,每一刻都是一缕烽烟,它们旋转在一起,就是十二级的飓风啊,上九霄人地官,搅起周天寒彻的雪暴。

然而想到爸爸妈妈在天空注视着我,期待着我,我只有在重围中跋涉前行,日复一日顽强努力。我把这本书献给我的爸爸妈妈。

终于,完成了这部长篇小说。

我把它当做一束暗红的花,放在我父母的墓前,等待他们在天上的阅读。

我不知道它好不好,只知道我目前不可能做得更好了。因为,我已尽力。

精彩章节节选:

最悲惨的故事在心理室的地板下

女心理师贺顿大病初起。

早上,发烧。丈夫兼助手柏万福说:“请病假吧。”

贺顿说:“跟谁?跟自己?”

柏万福说:“跟我。我安排来访者改期。”

贺顿艰难地咽了一口唾沫,唾沫像一颗切开的朝天椒,擦过咽喉。说:“不成。这关乎咱的信誉。”

柏万福反驳:“那也不能成了自己的周扒皮。”

贺顿说:“我能行。”说罢,加倍服了退烧药,起床梳洗。为了掩盖蜡黄的脸色,还特别施了脂粉。修饰一新,居然显不出多少病态。柏万福只好不再阻拦,他知道贺顿是把工作看得比生命还贵重的人。

好在诊所就在楼下,交通方便。贺顿两膝酸软,扶着栏杆从四楼挪到了一楼。如果是挤公共汽车,那真要了命。

走进工作间,时间还早,第一个预约的来访者还未到。

淡蓝色布面的弗洛伊德榻,静卧在心理室的墙角,仿佛一只吸吮了无数人秘密的貔貅,正在打盹。传说貔貅是金钱的守护神,没有肛门,只吃不拉,因此腹大如鼓。心理诊所的弗洛伊德榻,吞噬的是心灵猎物。心理室到处都栖身着故事,一半黏在沙发腿上,四分之一贴在天花板上,那些最诡异的故事,藏在窗帘的皱褶里。一旦你在傍晚抖开窗帘,它们就逃逸出来,一只翅膀耷拉着,斜斜地在空气中飞翔。还有一些最凄惨的故事,掩埋在心理室的地下,如同被藏匿的尸身,在半夜荡起磷火。

生理医生穿雪白的大褂,心理医生没有工作服。贺顿觉得这不合理,衣服如同盔甲。在心灵的战场上刀光剑影,没有相应的保护如何是好?家就在楼上,如果没有外在服装的改变,让她如何区分自己的不同角色?于是,她把几套常服,定位成了自己的工作服。上班的时候,如同武士出征,随心情挑选铠甲。今天,她穿了一件灰蓝色的毛衣,下着灰蓝色的长裤。每当她启用灰蓝衣物时,谈话过程就格外顺利。如同犀利短剑,适宜贴身肉搏。也许,人的潜意识就是灰蓝色的,我们的祖先是鱼,来自海洋。

贺顿听到外面候诊室有声响,是负责接待的职员文果来了。贺顿问:“今天预约的人多吗?”

心情矛盾。作为独立经营的心理诊所负责人和心理师,当然希望来访者越多越好,但随着工作量剧增,有时又很盼有几天颗粒无收,可以名正言顺地休息。

“多。”文果打开公文柜子的锁,拿出一沓表格递给贺顿。“第一位姓无,点名要您治疗。”

“吴什么?”贺顿问,名字常常能透露出讯息。

“不是口天吴,是一无所有的无。柏老师约的访客,那人无论如何不肯报名字。”文果咂嘴。

约定时间前一分钟,一位男士走进来。“贺顿心理师已经来了吧?”单刀直人。

“是的。她已经在等您了。”文果答道。柏万福看着登记表上的“无”字,总觉不宜,想努力挽回一下,说:“您的表格还请填确切,这也是为了您好……”

男子傲慢地打断他的话说:“怎样对我自己更好,我比你更清楚。你们的规章制度里并没有说如果不完整填写表格,就不接待来访。如果你们觉得自己的制度定得不够严谨……”该男子用无名指歪向墙壁,那上边挂着“来访者须知”的告示。他接着说:“……以后可以改过来,让我这样的人没有空子可钻。这一次,恕冒犯,我就直接去找心理师了。”说完,不待文果和柏万福有所反应,大步走进心理室。

贺顿端坐在沙发上,因为疾病和虚弱,微微喘息着,直觉告诉她来者不善。

男子身材高大,面容冷峻,着黑色西服,好像刚从葬礼归来。贺顿努力微笑着站起身,说:“我是贺顿。你好。”

“我不够好,所以才来找你。”男子冷冰冰地回答,眼光有着洞察一切的杀机,顾自坐下。

贺顿也落座,说:“怎么称呼您呢?”

“你就叫我X好了。”男子的声音依旧没有任何热度。

“先生,您很特别。”贺顿说。她不愿称他为“X”,好像一道算式中未知的字母。屋子里没有其他的人,“先生”二字就成了代称。

“特别”是一个中性词汇,可以指优秀,也可以指另类。在贺顿的经验里,这是一个安全的港湾,一般人会按着自己的理解美化这个词。

“我没有什么特别的。你才特别。”X先生不上当,反唇相讥。

贺顿不愿在谈话的开头就进入对立,放下话题,另起一章。“您到这里来,有什么要讨论的事情吗?”

“没有。”那个人干脆地封死了这个方向。

贺顿锲而不舍,说:“如果没有要讨论的事情,您这样一大早地赶了来,为了什么?而且,这些时间都是收费的。我想,您不是一个慈善家,专门来施舍我们的吧?”贺顿不喜欢这种暗藏玄机的气氛,索性举重若轻,来个玩笑。

男人的脸色稍微松动了一下,说:“我没有什么要和你讨论,要说的是另外一个人的事情。”

贺顿说:“心理访谈,必须是本人亲自来。”

男人说:“她来不了。”

贺顿说:“这个人是你的什么人?”

男人说:“你看了就知道。”说完从随身携带的公文包里,取出几张照片。

照片上是一个村姑装束的女人,手牵一缕柳枝,小心翼翼地笑着。

“不认识。”贺顿端详后回答。

“这张呢?”男子目光如炬,又递过来一张照片。

一眼看过去红彤彤霞光万道,一道粗重的白色堤岸,很不协调地横亘在红光之中,似海上日出。定睛一看,红色是一摊血,白色是苍白下垂的手臂,正中是壕沟般的深深切痕。

“这是……”贺顿头上冒出细密的汗珠,一半是退烧药的功效,一半是严重惊吓的后果。这显然是—个自杀现场,根本没有出现头脸,认不出是谁。

“割腕。”男子的口气冷若冰霜。

“您让我看这些是什么用意呢?”贺顿绝地反击。她不能让这个男人像猴子探宝似的一张张往外掏照片,让自己猝不及防。

“不要着急。马上你就会明白了。”男人说着,递过来第三张照片。“你认识这个女人吗?”

贺顿看了一眼。只一眼,她认出了她。

“我认识。”贺顿如实禀告。

“我今天和你讨论的就是她的问题。她从你这里咨询完以后,回家就和我离、婚、了。之、后,又、割、腕、自、杀……”男子一字一顿地说。

贺顿用手指捂住了自己的嘴。即使是一个见多识广的心理医生,也控制不了自己惊叫的欲望。手指间的气流把额发冲起,直指天花板,基本上是怒发冲冠的效果。不是因为愤怒,而是因为恐惧。好在持久的修炼让她把惊叫的后半部分,压缩成了一个鸡蛋大的气团,强行咽下,胃马上开始了痉挛疼痛。

“我今天来找你,就是想知道你和她说了些什么?”男人双目喷射怒火。

那个女人是大芳。

贺顿一阵恶心,她不知道是高烧卷土重来还是这个消息让她心智大乱。不管是什么原因,她都要坚持。这不仅牵连声誉,更是人命关天。

她调整了一下心态,说:“你是老松了?”

老松愣了一下,说:“她是这样对你称呼我的吗?好,我就用她封给我的这个名字,老松。”

贺顿说:“老松,非常抱歉。你妻子对我说过什么,我不能告诉你。”

……

|

|