新書推薦:

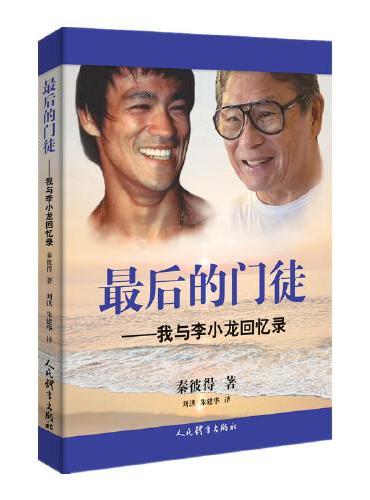

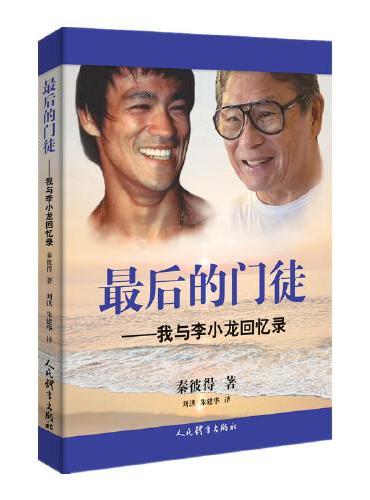

《

最后的门徒——我与李小龙回忆录

》

售價:NT$

347.0

《

没有明天的我们,在昨天相恋

》

售價:NT$

218.0

《

流动的白银(一部由白银打开的人类文明发展史)

》

售價:NT$

296.0

《

饮食的谬误:别让那些流行饮食法害了你

》

售價:NT$

296.0

《

三千年系列:文治三千年+武治三千年+兵器三千年

》

售價:NT$

915.0

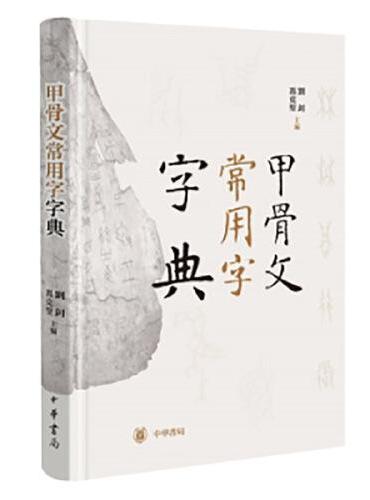

《

甲骨文常用字字典(精) 新版

》

售價:NT$

347.0

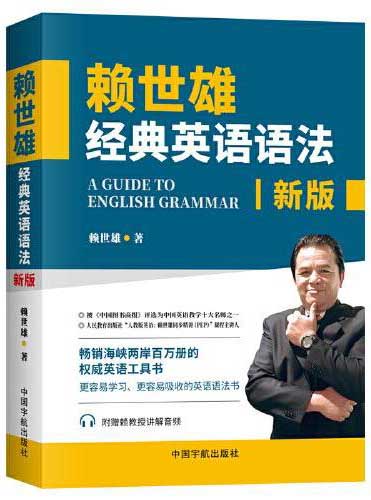

《

赖世雄经典英语语法:2025全新修订版(赖老师经典外语教材,老版《赖氏经典英语语法》超32000条读者好评!)

》

售價:NT$

305.0

《

影神图 精装版

》

售價:NT$

653.0

|

| 內容簡介: |

|

《毁灭》的故事展开主要围绕两条情节线索:一条情节线索是关于游击队女护士瓦莉娅与矿工出身的老游击队员莫罗兹卡,以及知识分子出身的新游击队员密契克之间的三角恋爱。瓦莉娅长期在游击队营地医院工作,自身的文化水平和情趣修养较高,与丈夫莫罗兹卡的情感距离越来越大。在艰苦的环境中,她精心照料游击队的伤员,关心他们,成为名副其实的游击队之母。但她也有自己的人格缺陷,不能很好地把握自己的情感,似乎与大多数游击队员都有过性关系。尽管如此,新游击队员密契克负伤住院后,他的高雅气质和文化修养深深打动了她的芳心,引发了她的第一次真爱。从现代女性主义的角度来看,她是一个勇者和强者。为了追求自己幸福的情感生活,她勇敢地冲击着婚姻和世俗的束缚。尽管密契克多次拒绝她的爱,但她仍坚持不懈。莫罗兹卡是瓦莉娅的合法丈夫,由于长期的分居和个人性格的缺陷,他与瓦莉娅的夫妻关系名存实亡。妻子认为他性格粗鲁、缺乏教养和文化修养,对他的漠视和冷淡也严重地损伤了他的男性自尊心。而妻子对其他男人的亲热,特别是对他最瞧不上眼的小白脸密契克的青睐更使他愤怒不已。密契克由于受自身道德修养的约束,不愿接受瓦莉娅的爱,因为瓦莉娅是他的救命恩人莫罗兹卡的妻子,他不愿利用自身的某些优势在情感和道德上去伤害莫罗兹卡。但当莫罗兹卡发现妻子一直在追求密契克时,就把一切怒火都发在了密契克的身上。如果没有战争,也许瓦莉娅和密契克可能成为一对情投意合的幸福恋人。这一条情节线是小说情节发展的辅助线,读者可以由此发现许多人性的弱点,这些弱点的暴露虽然使人物欠缺完美,却让人物形象更加逼真,更加接近生活本真。小说的另一条情节线是以游击队长莱奋生为中心,讲述他是如何以独特的人格魅力和强烈的个人信仰带领处于险境中的游击队冲破敌人的重重包围,最后安全到达目的地。随着这一中心情节线索的展开,作者塑造了一大批典型的人物形象,如游击队长莱奋生、传令兵莫罗兹卡、矿工排排长杜鲍夫、爆破手冈察仁科、莱奋生的助手巴克拉诺夫、侦察员麦杰里察、护士瓦莉娅、知识分子密契克等等。杜鲍夫具有自觉的纪律性、集体主义精神和矿工的自豪感,他所率领的矿工排成为莱奋生游击队的核心。在战斗中,哪里的任务最艰巨,他们排就出现在哪里。这个排的成员爆破手冈察仁科机智勇敢,曾用地雷炸毁敌人的军用列车,还在沼泽地炸毁用树枝搭成的道路,成功地帮助游击队摆脱了敌人的追击。此外,他尽力帮助在人格上尚有不少缺陷的莫罗兹卡走上正确的道路。莱奋生的助手巴克拉诺夫是名机智、勇敢的战士,充满着青春活力,到小说结尾时已经成熟起来,莱奋生就是受到他的启发才率领队伍冲出敌人的包围。侦察兵麦杰里察机智勇敢,胆大心细,是一个有着浓郁浪漫主义气息的战士。游击队队长莱奋生是这支队伍的主心骨。作者没有把他写成理想的英雄,而是写成平凡、内心充满责任感和友爱的人。

|

| 關於作者: |

亚历山大·法捷耶夫

苏联著名作家,是苏联社会主义现实主义文学的杰出代表之一。他的作品是在社会主义革命精神鼓舞下写成的;他笔下的主人公们是为建设新生活而斗争的英勇战士。他的作品的特色是把严格的现实主义的描写、深刻细腻的心理分析、浪漫主义的激情和抒情笔调有机地统一起来。

|

| 目錄:

|

第一章莫罗兹卡

第二章密契克

第三章第六感

第四章孤独

第五章农民和矿工

第六章莱奋生

第七章敌人

第八章第一步

第九章密契克在部队

第十章毁灭的开始

第十一章苦难

第十二章路途

第十三章包袱

第十四章麦杰里察的侦察

第十五章三次死亡

第十六章沼泽

第十七章十九人

|

| 內容試閱:

|

莱奋生走下台阶,来到院子里,腰上挂着的那把日式破军刀碰着阶梯咔咔作响。田野里飘来一股股芳香的荞麦味,七月的太阳徜徉在透着玫瑰色和白色的云彩中,炙热无比。

传令兵莫罗兹卡正一边在防水帆布上晾晒燕麦,一边又忙着用鞭子驱赶那群可恶的珠鸡。

“去,把这个送到沙尔狄巴的支队,”莱奋生掏出一个密封的信封说道,“再告诉他……算了,不用了,都写在上面了。”

莫罗兹卡有些闷闷不乐,他别过头,轻轻挥动鞭子。他不想去,他已经烦透了这些枯燥的公差、没有油水的信件,特别不解莱奋生眼里流露出的奇怪神情。莱奋生用像湖泊一样深邃的目光注视着莫罗兹卡——他穿的靴子、他身上的一切,关注到的一些有趣的地方大概连莫罗兹卡自己也没意识到。

“狗杂种!”传令兵委屈地眨了眨眼睛,心里骂道。

“喂,还在等什么?”莱奋生斥责道。

“队长同志,为什么总是派莫罗兹卡出去,就没别人了吗?”

莫罗兹卡故意称呼他“队长同志”,听起来似乎更加正式一些,平时他都是直呼莱奋生的名字。

“你是不是想让我亲自去?”莱奋生带着讥讽的口气问道。

“干嘛你亲自去?不是还有其他人么……”

莱奋生实在忍无可忍,一下子把信塞进自己的兜里。

“把枪交给军需官,”他严肃地说,“马上从这里滚出去,我这儿不需要游手好闲的家伙。”

河面上拂过一缕微风,吹起莫罗兹卡蓬乱的卷发,在平房旁边干燥的艾草丛里,蚂蚱不顾炙热的天气蹦来蹦去。

“等一下!”莫罗兹卡阴沉着脸,“把信给我!”

他把信拿过来,胡乱往上衣里一塞,没向莱奋生作任何解释,而是自言自语道:“离开队伍,交出枪?那怎么行呢!”说着,他把布满尘土的帽子往后脑勺一推,以一种友好的,甚至兴奋的语气接着说,“莱奋生,我的朋友!我们可不是因为你那漂亮的眼睛才开始干这个的,我只是按矿工的性子直白罢了。”

“这才像话。”队长笑着说,“刚才你真不该跟头倔驴似的,你这个笨蛋。”莫罗兹卡抓着莱奋生上衣的纽扣把他拽了起来,神神秘秘地小声说:

“瞧,伙计,我正准备去医院看瓦莉娅,而你却带着这封信过来,事实证明你才是个笨蛋。”

他顽皮地闭起一只绿褐色的眼睛,咯咯地笑了起来。即使是现在,一提到他妻子,他的笑声里仍然带着猥琐的意味,这种情感在他头脑里已经根深蒂固了。

“提莫莎!”莱奋生向坐在门廊上睡眼惺忪的小伙子喊,“晒燕麦去,莫罗兹卡要出去了。”

马厩旁,爆破手冈察仁科正骑在一个反扣的马槽上,缝补皮袋子。

他穿着粗布衬衣,没戴帽子,晒得黝黑,浓密的深红色大胡子缠结在一起,火石样的脸对着袋子,十分用劲地攥着针,像握着一把干草叉,结实的肩膀像磨石似地一起一伏,聚精会神地缝补着。

“怎么,又要出去?”爆破手问道。

“是的,尊敬的爆破手阁下!”莫罗兹卡笔直地立正站好,把手随便一举,敬了个礼。

“稍息!”冈察仁科拖着长腔,和蔼地说,“以前我也这样傻。派你去干什么?”

“噢,没什么大事,队长就是想让我出去活动一下。他担心如果我老没事做就会生出一大堆娃来。”

“蠢货!”爆破手嘟囔道,“苏昌来的喋喋不休的蠢货!”

莫罗兹卡从马厩里把马牵出来,这匹小公马警觉地抽动着耳朵,它很强壮,浑身的毛乱蓬蓬的,长相颇像它的主人:清澈的绿褐色眼珠,矮墩墩的身材,罗圈腿,还有一副淘气猥亵的表情。

“米什卡!你这个小魔鬼!”莫罗兹卡边拉紧马的肚带,边疼爱地咕哝着,“米什卡!该死的小杂种!”

“要是它知道怎么骑的话,”冈察仁科一本正经地说,“上帝作证,那就该是它骑你,而不是你骑它了。”

莫罗兹卡骑上马,离开了院子。

河边的那条乡间小路野草丛生,崎岖不平。岸边是一片沐浴在阳光里的小麦田和荞麦地,锡霍特一阿林山脉的蓝色山峰在水汽弥漫的薄雾中绵延。

莫罗兹卡的祖父是苏昌人,在家种地,遭到上帝的抛弃和众人的欺辱,被迫离开了黑土地,进煤矿当矿工。后来,莫罗兹卡的父亲也当了矿工。

莫罗兹卡出生在二号矿井附近一间昏暗简陋的房子里,当时正是上午换班的时问,哨声刺耳地响着。

“又是儿子?”他父亲问道。这时,矿上的医生从小屋里出来,告诉了他。“第四个了,”他的父亲自嘲道,“生活真幸福呀!”

说完他就套上那件已经被煤灰染成黑色的防雨夹克,步履蹒跚地上班去了。

十二岁的时候,莫罗兹卡已经知道听到哨声要起床,还学会了推小煤车、粗鲁地骂人、狂饮伏特加。在苏昌的矿场,有多少酒鬼就有多少酒馆。

离矿井二百码的地方是山谷的尽头,丘陵地带从这里开始。山坡上,长满苔藓的巨大的杉树阴沉地俯视着村庄。在薄雾笼罩的灰蒙蒙的早晨,泰加森林。里的鹿会使劲叫唤,想盖过矿场的哨声。拉煤车每天都要穿越山岭之间浅蓝色的缝隙,经过陡峭的山隘,顺着没有尽头的轨道爬向康沟子车站。山脊上沾满黑色机油的绞车转动着光滑的绳索,因绷得太紧而不断颤动。山隘下,几间石屋散落在芬芳的杉树林里,有人在干活,却不知道是为谁在干活。火车的汽笛发出不和谐的呜叫,电动升降机也在隆隆作响。多么幸福的生活啊!

在这样的环境里,莫罗兹卡没去开辟新的人生之路,而是踏着父辈的足迹,选择了那条平稳的老路。后来,他买了一件棉缎料的衬衣和一双小牛皮的高筒靴,假期里就到山谷里的那个小村庄去,和其他的年轻人一起拉手风琴,吼叫粗俗的调子,“讨好”村里的姑娘。

回去的路上,这群矿工们又会去偷西瓜和熟透的胖黄瓜,到水流湍急的山溪里溅水嬉戏。他们那活力充沛的喊叫声吵醒了整个泰加森林,连美丽的月亮也躲在悬崖后面羡慕地端详着他们。河面上漂浮着一层温暖又潮湿的薄雾。

再往后,莫罗兹卡被抓进警局的一间肮脏牢房,到处弥漫着臭虫味和裹脚布的汗味。那件事发生在四月罢工的高潮期。井下的地下水像矿场瞎马流出的眼泪一样浑浊,日复一日地在巷道里流淌,没有人去抽干它。

抓莫罗兹卡去坐牢,不是因为他犯了什么惊天动地的大事,而是因为他喜欢吹闲牛,警察想吓唬一下他,逼迫他供出罢工的领导者。莫罗兹卡和蚂蚁河的私酒贩子一起被关在臭气熏天的牢房里,他给牢友讲了许多荤故事以打发时间,但是一直没有把有关罢工领导人的消息泄露出来。

再往后,他上了前线,分到骑兵团。在那里,他和其他的骑兵一样,鄙视那些“走路的人”。他六次负伤,两次患弹震症,在大革命前夕就被永久免除兵役。

回家后,他接连狂饮了两个星期,然后和在一号矿井推车的一名女工结了婚。那名女工心地善良,但个人生活不检点。他没有多想,回到煤矿就干起了老本行。生活对他来说就像苏昌瓜田里圆圆的黄瓜一样简单明了。

|

|