新書推薦:

《

大数据导论(第2版)

》

售價:NT$

352.0

《

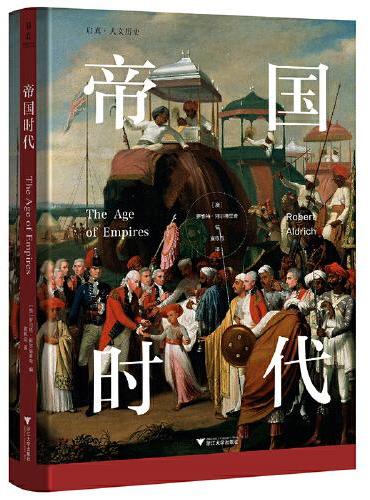

帝国时代

》

售價:NT$

959.0

《

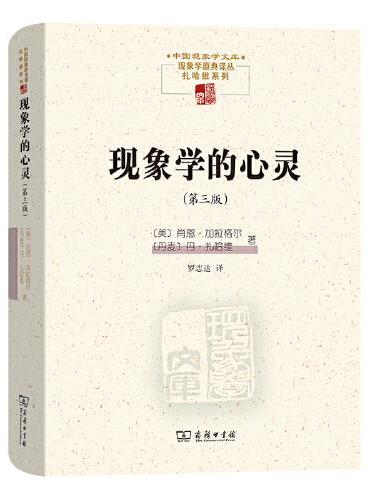

现象学的心灵(第三版)(中国现象学文库·现象学原典译丛·扎哈维系列)

》

售價:NT$

500.0

《

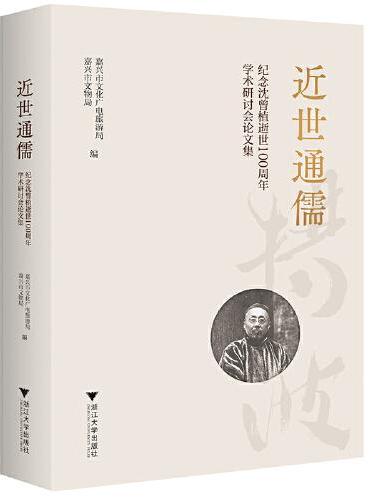

近世通儒——纪念沈曾植逝世100周年学术研讨会论文集

》

售價:NT$

857.0

《

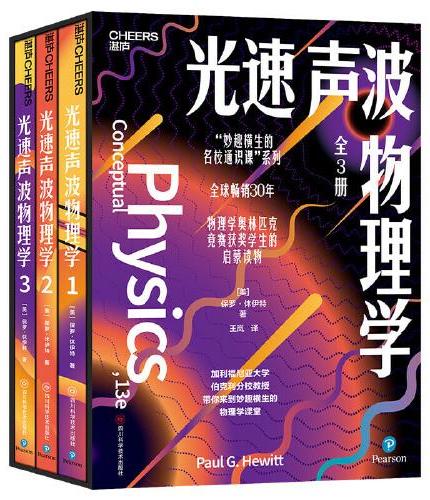

光速声波物理学. 1、2、3

》

售價:NT$

2295.0

《

天下之极:世界枢纽观念的古今之变

》

售價:NT$

449.0

《

认识现代社会之真相:杨照讲马克斯·韦伯

》

售價:NT$

439.0

《

幻想底尽头:穆旦传(《穆旦年谱》编撰者历时二十余年心血之作,基于《穆旦评传》精心修订,文献翔实可靠,完整讲述了一位中国诗人与翻译家并不平顺的一生。)

》

售價:NT$

653.0

|

| 編輯推薦: |

张锐锋的散文创作,突破了传统散文"短小精悍"的结构框架,充满了诗意和幻想,思辨色彩浓厚,气势宏大丰富,在当今散文界独具风格,在国内文坛产生了重要影响。

山西省作家协会副主席 杨占平

张锐锋采取了非常聪明的角度,从童年的记忆开始寻找,从生命的源头发觉属于自己的感觉和体悟。因此,张锐锋所写的文字,对于我们来说,是对于生活的一次重新体验,是祛除了蔽障以后的一次感觉还原。

首都师范大学教授、博士生导师 张志忠

1. 作者是新散文运动发起者之一。张锐锋,一级作家,中国作家协会全委,山西省作家协会副主席,山西文学院院长,山西大学兼职教授。曾获大家红河文学奖、赵树理文学奖、十月文学奖、郭沫若文学奖、国家"五个一工程"优秀大作品奖、布老虎散文奖等多种文学奖。

2. 张锐锋的散文完全是典型的东方智者的醒悟,如幽微处的光亮,令人的精神为之一振。张锐锋的文章讲究结构、语言,让散文的多种因素互相渗透、互相交叉、互相对立而又统一,最后使它成为"作品",可以说,这正是所谓"新散文"对传统散文有所突破、有所改造的地方。

|

| 內容簡介: |

|

《火车》本书收录了作者五篇作品:《马车的影子》《复仇的讲述》《火车》《算术题》《失乐园》,本书主要内容由文本和赏析构成,以赏析的形式编辑出版。作者是新散文运动发起人之一,本书是作者新散文的经典篇目,作者注重在叙事中发现、思考,重视片段之间的关联,并建立散文独特的结构形式,角度复杂,主题岸线宽广。

|

| 關於作者: |

原文作者:张锐峰,1960年12月出生,山西省原平市人。曾做过农民、工人,后在《城市文学》杂志社,《黄河》杂志社任编辑。1990年后从事专业创作。现为山西省作家协会党组成员、副主席,山西省文学院院长。一级作家。

导读作者:李林荣,复旦大学文学博士。曾任北京鲁迅博物馆副研究员兼研究室副主任。主攻中国现当代文学史、鲁迅研究等。发表论文百余篇,出版有《嬗变的文体》《经典的祛魅》《疆域与维度》等。

|

| 目錄:

|

马车的影子

复仇的讲述

火车

算术题

失乐园

|

| 內容試閱:

|

马车的影子

他乘一辆玻璃马车

驶过康涅狄格州。

生命一次,恐惧刺穿了他,

因为他错把马车影子

看成了黑鸟。

--史蒂文斯

他乘坐着一辆玻璃马车,那就是说,玻璃是透明的,然而透明的事物却有了影子!在该有影子的地方出现了影子,是让人恐惧的。在不该有影子的地方你看到影子,并且把这影子看成了另外的东西是令人悲哀的,恐惧因为真实,悲哀却是因为误解,人生之中,恐惧是短暂的,悲哀是永恒的。

--随感录

人,要以各种方式来观察你自己。在镜子里,你出现了第二个,只不过对面的你,位置恰与你相反,与你构成对称。你看到在相反的方向,那一个你与这一个你的一致与协调性。人们说对称是一种美,对于镜子与你来说,对称是一种分裂,是自己相反两面的和谐---人们还说,和谐就是美,古希腊哲学家之所以如是认识,是因为对称是和谐的根源之一。

你要在日光下来看自己,影子只显示你的轮廓,一切细部都被黑暗涂掉了。不要天真地以为,光能带给你一切。它只给你一个轮廓,一个范围,剩下的要由你去猜。

正午的太阳与傍晚的太阳并不一样,你将看到,时间会不断地歪曲你。你将受到时间的嘲弄,一会儿是一个侏儒,一会儿是一个巨人。你与大地构成一个直角,阳光在这直角上迷惑你,谁能想到一个人会在一个直角上消失?阿基米德在刺刀下还画着直角和几何图,当那些神秘的图形被风沙吹散,他的生命也就被轻而易举地消灭。也许,这里面永远隐藏着一个谜。谜底就埋藏在你自己之内,这是一种最深刻的埋藏。一个难以找到的埋藏方式。你便由此现出愚蠢的样子,你看到了自己的影子。这个影子意味着你的存在。这个代表着你的东西失去平衡的时刻,你正好巍然屹立,而它巍然屹立之时,你却快要摔倒了--这现象颇让你尴尬,你会觉得自己很滑稽。

当然,你还可以站到水边来观察自己。这种办法几乎与镜子的原理等价。你看到,你像一条鱼那样深入到水中,看来,平静的水是不可埋葬你的。水是一种流体,它本身并不具备形状。在没有形状的物体之内,你获得了自己独有的形状。然而,孔子说,人在流动的水中是看不到自己的---这说明,你获得这种形状是可变的,是不可能持久的。水获得一个平面,于是你就获得了一个你。水获得一个平面纯属偶然,而你获得了自己则是一种可怕的误解。

你的眼睛布置在你的躯体上,这就构成了人的全部缺陷。你不可能看到自己的全部,而局部又不是你---你能说一种色彩就是达·芬奇的"蒙娜丽莎"吗?当然这很荒谬。那么,人类的全部错误都来自这一荒谬的原因。

古希腊曾经存在过一个只包括一条直线的迷宫,却有无数的哲学家在这条直线上迷失了自己。这是阿根廷伟大的幻想家博尔赫斯在一篇杰出的小说中,对这个复杂世界的省察。小说中的人物愉快地在沉思中接受了这条直线,它包括几个意味深长的点:准星、缺口和背后蔑视的眼睛---这个简单的直线的迷宫中,凝聚着对于人类的仇杀。可怜的博尔赫斯,伟大的博尔赫斯,毕生致力于探索自己设计的种种迷宫,最后作为布宜诺斯艾利斯的阿根廷国立图书馆馆长,面对成千上万腐朽的或崭新的书卷而双目失明。

眼睛使人产生局部的幻象,而彻底的黑暗却使人恢复真实,因为博尔赫斯看不到什么,因而倒什么都看到了。他失去了有限的虚像,却获得了无限的真实,他以流血的生命摒弃有限的光,却得到了无限的黑暗---他一直在致力于向黑暗的深入,他一直设想,无限乃是宇宙的真谛---他终于以年逾八十的高龄得到了这个真谛,然后死亡又从容不迫地拿走了它---任何伟大的东西都不会在这个世界上停留太久,诗人们总是歌唱彗星。

我常常想到自己的童年生活。这大约是每个年龄较大的人所能常想的事。然而,我并不很大,却常要这样想,那就不免要感到悲伤。有一次,我对一位老人说:你经常想什么?他说:过去的事。我又问:想这些事有什么用处?他说:没有什么用处,由不得要想。我再问:那你有什么感受?他回答:感到很远的事情好像就是昨天发生的。

时间是这样无情,它把很远的事情给你推得很近,让你仔细看它,你这样看它又不会有什么用处---你的头发照样一根根脱掉,或者由黑变白,你能说什么呢?赫拉克利特说,你不能两次涉足同一条河流。孔子说,逝者如斯夫。说这样的话,是先知、智者和圣人的事,对于我们,时间既然以无声的语言说话,我们便什么都不说。

因为我们几乎对于构成生活的骨骼--时间,一无所知。我们仅仅知道,生活就是那么一回事。比如说我,出生、成长、衰老……这难道不是生活的全部吗?上一代人是这样,下一代人依然如此,代代相袭,太阳每天升起,每天又要落下去。现在,我照样借用那位老人的话说:很远的事就像昨天发生的。不然,古人作诗时,总用昨天、昨日、昨夜这样的词汇,说着久远的往事。比如说,夜来风雨声,花落知多少。虽说是昨夜,事实上是指遥远的事物---这就是一种残酷的意境。这种无情的美,悲伤之美,来源于那无所不在的上帝:时间。

除非你进入爱因斯坦最初的那个孩童般的设计,你乘坐一束光,离开钟楼上的钟表,那么时针永远指向那一刻度---相对论固然是基于这样一个孩童般纯真的想象而萌发,但是,对于人类而言,没有痛苦,幸福又从何谈起?人类既然创造了这样相反的词汇,它们便必有用处。它们便结伴而行,白头偕老---正像我们向一对面带笑容的新婚夫妇所祝愿的那样。

有一天,我偶然翻出童年时代的照片。我顿时疑窦满腹:这是我吗?我已经辨不出自己。可我清楚地知道,这的确是我---戴一顶人造皮革帽子,抱着一棵枣树,面带纯真的微笑。时间使一个孩子成长,而成长却是多么让人恐惧:它使一个天真的脸换成一张满脸胡须的面目,它把那个时代化妆起来,再让你去辨认它。我从照片上只认出一个幼稚可爱的儿童,他是另一个人,他根本就与我无关。他抱着一棵枣树,他与枣树呈一个小小的锐角,看得出,他在努力向一个方向倾斜。因为有树作为倚傍,他保持着自己的平衡。那时,他的确有像我现在的样子倾斜的意向,可他浑然不知自己将来是什么样。他渴望自己成长,却不知成长意味着什么。

那可能是我七岁或者是九岁的时候。树荫遮去我脚下的一部分颜色。天空升得很高,街上传来粗鲁的叫卖声。在我与树张开的夹角之间,囊括着半个天顶,那里隐隐透着某种界线,它告诉你,你所拥有的,只有那么多。别指望你能做多少,你已经有了一个角度,这就够了。我微笑着,感到格外快活,看着父亲的照相机咔嚓一闪,这一瞬间就固定了。人居然会发明照相机这类玩意儿,帮自己记忆那些几乎跟你无关的事。有人说过,记忆与永恒联系在一起。那一瞬间,就这样永恒地存留下来---现在我看着那个永恒,而自己却在悲哀地变化。那个永恒是那样短促,它只跟我的悲哀联系着。那时的枣树叶子一定很透明,阳光可以穿透它,而也有一部分脆弱的光线,被折射过来,照耀着我的眼睛。我被那种深绿的光刺激得眯了眼,却什么都没想,而父亲的手,正在摆弄着那架机器,提醒我注意看着前面,并且要笑一笑。前面有什么可笑的呢?真可笑,我就笑了,快乐总是出现在最没理由快乐的时候,这就是快乐的由来。在快乐的深层也许埋藏着另外的东西,可是你不知道,你却像一个傻瓜那样地笑,而且完全有可能调动自己的全部活力,竭力笑得意味深长---事实上这笑里什么都没有包含,空洞里一无所有,像一个深不可测的哲学概念。

我不能忘掉童年的许多东西,这正是在证实着某种成长的悲哀。夏日时分,玉米花正在开放,无边无际的,它与叶子相比,颜色显得更靠近黄色或者白色。这种较浅的色彩,一点都不显眼,朴素得有点迂腐。但是,这是在太阳下的景象。如果日光靠近黄昏时分,这一切就会显露出一些微妙的变化。玉米的植株,它巨大的数量开始凸出自己的含义。无边无际。是的,无边无际的玉米,顶端花穗像皇冠那样,一点一点地接近着苍茫的天。暮色在下沉,暮色显现出自己的重量。在这重量发暗的压迫下,玉米花突然显出了光芒,朴素的东西顿时辉煌起来,就像巨大的夜光表那样。

……

|

|