新書推薦:

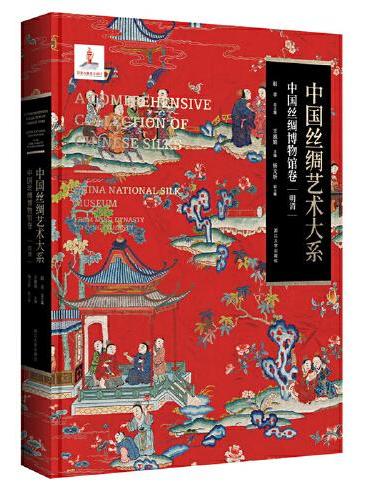

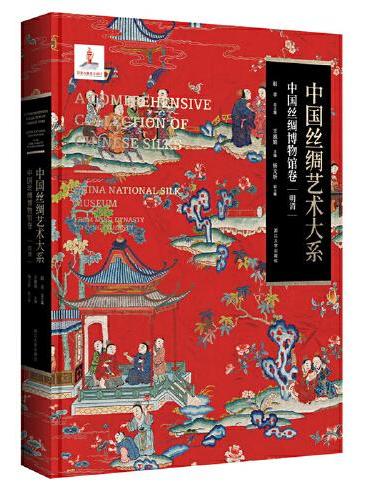

《

中国丝绸艺术大系·中国丝绸博物馆卷(明清)

》

售價:NT$

4998.0

《

为学习而设计:以任务驱动语文单元整体教学

》

售價:NT$

347.0

《

近三十年新中国史研究前沿问题

》

售價:NT$

500.0

《

中国社会各阶层分析

》

售價:NT$

449.0

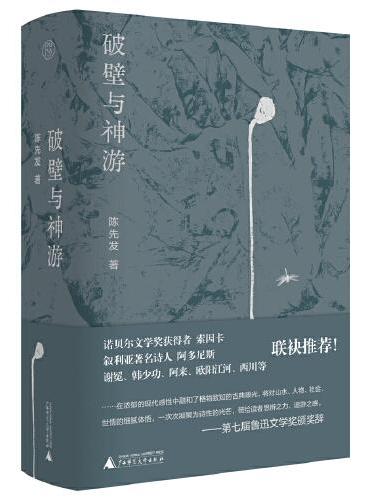

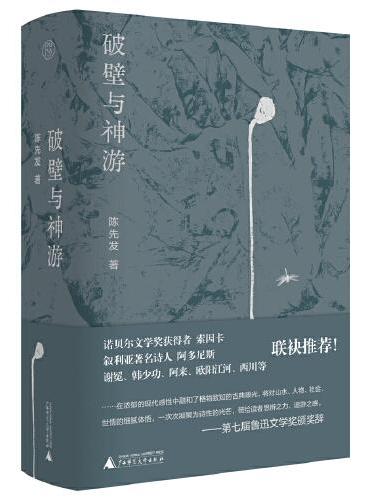

《

纯粹·破壁与神游

》

售價:NT$

418.0

《

春秋大义:中国传统语境下的皇权与学术(新版)

》

售價:NT$

449.0

《

女人们的谈话(奥斯卡金像奖最佳影片提名、最佳改编剧本奖 原著!)

》

售價:NT$

286.0

《

忧郁的秩序:亚洲移民与边境管控的全球化(共域世界史)

》

售價:NT$

653.0

|

| 編輯推薦: |

最近30年美国自然文学领域影响最大的作品,被认为是《瓦尔登湖》之后最重要的面向自然与心灵的沉思。在美国亚马逊自然文学类作品当中常年排名前三(与《瓦尔登湖》《沙郡年记》并列)。有许多评论家认为,这本书更胜于梭罗的《瓦尔登湖》。另外一些人则说,它足以媲美法布尔的《昆虫记》。 作者笔下的大自然是丰沛而美丽的,像“鸟飞既不经意又随兴,如同茎的卷曲,或是一颗星星亮起 ”,空中的鸟、地上的植株、宇宙中的星星,笔笔皆随意,却处处充满了精细的美。作者眼中所见,却常在心中作更为博大幽深的联想,从一只飞蛾,她如是描绘:“那只爬行的大眼纹天蚕蛾湿湿的心脏里面是否有一个细胞,细胞内有一个特别的分子,分子里面有一个氢原子,而围绕着原子核的是一个狂乱、距离很远的电子,这个电子若分裂成两半,里面是一座森林,正摇摆着。”

她这样看待一棵树,写生命力:“这儿有一种真正的力量。树能将砂砾和苦涩的盐分转化成这些柔软如唇的叶片,实在惊人,就好像我咬一口大理石板,然后开始膨胀、发苞、开花。树木好像毫不费力就完成这项壮举。……一棵大榆树,光是一个季节里就可能制造出六百万片树叶,全都十分繁复,却也不费吹灰之力;我连一片也制

|

| 內容簡介: |

《听客溪的朝圣》是美国作家迪拉德以一整年的时间对弗吉尼亚州蓝山听客溪进行独自考察后得出的成果,与梭罗在瓦尔登湖的经历类似,作家本人把这一过程称为“朝圣之旅”。一年的时间之中,作家观察和体验植物动物天气现象等等,从中发现天地运转的奥秘,并以诗化的语言呈现。作为一本观察与描述大自然的著作,《听客溪的朝圣》最具特色的地方,是抛弃了高高在上的观察者角度,作者本人选择与大自然融为一体,在所有生命平等,不对大自然进行干预的前提之下,获得了独特的生命体验。作家最终的诗化表达,很容易让人想起《道德经》中“天地以万物为刍狗”的“天地之道”。

在美国,此书一出版被誉为“最有影响力的当代自然文学的范本”,“代表了最优良的写作”的自然文学经典,评论界认为“比《瓦尔登湖》更具胆魄”,使得作者在29岁那年因此而夺得普利策文学奖。

|

| 關於作者: |

安妮?迪拉德(Annie Dillard),作家、诗人、博物学者、语言大师。一九四五年出生于美国宾夕法尼亚州一个富裕的家庭,自幼喜好阅读,涉略广泛。在父母影响下,从钢琴、绘画与舞蹈课,到采集岩石与甲虫,她的童年交织着无穷的创造力与对环境的探索。一九六八年,她以关于梭罗《瓦尔登湖》的论文毕业于弗吉尼亚霍林斯大学,奠定了一生的写作方向。毕业后,迪拉德写诗、画油画,同时为“约翰逊扶贫项目”工作。

一九七一年,在经历了一场几乎致命的肺炎之后,迪拉德在弗吉尼亚州的听客溪生活了一年,深入地体验生命。这一经历成就了《听客溪的朝圣》这本书,使她在二十九岁便获得普利策奖,并在美国文坛激起巨大的回响,其影响力至今不衰。

迪拉德著述颇丰,是《哈泼市场》《大西洋》等杂志的专栏写作者,其作品涉及散文、诗歌、小说和书信,皆直指生命的核心。除《听客溪的朝圣》夺得一九七五年普利策文学奖以外,回忆录《美国童年》入围国家图书评论奖决选,《教顽石开口》获《波士顿环球报》十年来最好的作品,小说《梅特里一家》唯一入选二〇〇七年国际都柏林文学奖决选。

她现居纽约。不再旅行,不再会见陌生人,不再签售,不再接受采访,不帮人写序,不在电视上露面,不信任维基百科。每年仅进行两次公共朗读。

|

| 目錄:

|

那些终其一生目光炯炯的猜谜者 周云蓬

第1章 天地游戏

第2章 观看

第3章 冬天

第4章 固定不变

第5章 解开那结

第6章 当下

第7章 春天

第8章 错综复杂

第9章 洪水

第10章 丰沃

第11章 潜行

第12章 守夜

第13章 祭坛之角

第14章 北行

第15章 分隔之水

二十五周年纪念版后记

译后记 余幼珊

|

| 內容試閱:

|

3章 冬天

Ⅰ

莎士比亚的燕八哥

二月一日,人人都在谈论燕八哥。燕八哥当初是一艘客轮由欧洲带来的。有一百只特意放生在中央公园里,今天那成千上万无数的燕八哥就是那一百只的后代。据艾德温?韦?蒂尔说:“它们会来到这儿,全是因为某人异想天开。那人叫尤金?西佛林是个富有的纽约药商。他有项奇特的嗜好,就是要把威廉?莎士比亚作品里所有提到过的鸟,都引入美国。”那些鸟在新的国度里适应得好极了。

约翰?库柏?波伊斯 住在美国的时候,写到山雀偷吃一群燕八哥的面包屑,那是他最爱的一种鸟。这种鸟在这儿倒不是那么受欢迎。燕八哥不像很多其他的鸟,单独地生活在密密的灌木丛里,这儿一只那儿一只,蜷着身子睡觉,它们成群结队地栖息在一起。它们有特别喜欢的栖息之处,年复一年,到了冬季就飞去;显然维吉尼亚州西南部就是它们的迈阿密海滩。在威恩斯波罗,燕八哥都栖息在科耶那泉(Coyner Springs)附近的林子里,而当地居民一刻也不能在外面逗留,甚至出去晒衣服也不行,因为太臭了—— “臭得你晕倒”,又有鸟粪,还有虱子。

燕八哥是出了名的难以“控制”。话说一名男子受不了屋子附近一棵大桐叶枫上栖息的燕八哥。他说他试遍各种方法驱赶,最后举枪对准其中三只,并射杀之。有人问他此法是否奏效,他想了一下,前倾身子,偷偷地说:“对那三只很有效。”

弗吉尼亚州的雷德福市(Radfrod),多年前也有阵小小的骚动。雷德福的燕八哥就好像马身上的苍蝇,会停在难以驱赶的地方。野生动物学家估计,雷德福有十五万只燕八哥。居民抱怨鸟儿吵闹、发出臭味,留下无可避免的粪迹,还可能引起一种由灰尘传染的新滤过性病毒性传染病。最后,一九七二年一月,各种官员和生物学家群集一处商讨解决之道。考虑了各种可行之法后,决定用泡沫杀死燕八哥。方法是,若某天晚上气象预告说温度将骤降,就用水管向栖息中的燕八哥喷洒一种特殊的泡沫清洁剂。清洁剂会渗入鸟儿不透水的羽毛,弄湿皮肤。气温下跌,鸟儿也会跟着下跌,悄悄地给冻死。

什么事都还没发生,报纸上已经操练起来。每一座山上上下下的每一个疯子都慷慨激昂。当地的野鸟协会喊着要见血——燕八哥的血。燕八哥到底抢了本地鸟的食物和地盘。其他人则声讨雷德福市长、弗吉尼亚理工学院野生动物局、报纸编辑和所有雷德福的读者,以及其他所有的人,试问它们若冻死在一堆泡沫里,会做何感想。

野生动物局仍依计行事。所需器具十分昂贵,也没人确定此法是否有效。果然,喷洒燕八哥那晚,气温降得不够低。准备消灭的十五万只燕八哥里,只死了三千只。有人计算,这整出戏,市民的花费是每只死鸟两块钱。

这就是雷德福市燕八哥的故事了。不过呢,居民并没有马上放弃。他们左思右想,瞎忙一通,给燕八哥来个短期缓刑,然后又想出了新法子。不久,有一天鸟儿在日落时分回到栖息地,野生动物管理员已经在那儿等着了。他们举起装有多重强力火药的猎枪对空发射。砰,枪声大作;鸟儿放心安睡。诸位专家坐回办公桌,烦恼不堪。结果他们搬出了最后的武器:燕八哥求救信号的录音。再度失败。录音带里“哎唷哇呀”救命之声连连;鸟儿鼾声连连。这就是雷德福燕八哥的整个故事了。鸟儿至今猖獗。

我们山谷里的燕八哥也很猖獗。它们在喂鸟屋下面的草地上,阴沉地走来走去。其他人显然千方百计不去喂它们。燕八哥早睡晚起,所以大家天还没亮就偷偷把谷子和板油拿出去,给早起的鸟儿,一听见燕八哥来了就赶紧拿进来;日落后,燕八哥都安全地回到栖息地去了,他们才又将谷子和板油摆出去。我才不在乎是什么东西去吃饲料。

隆冬时节;寒冬,如此寒冬,久久不去。冬天里我在户内绽放,如一朵不该开花的连翘;我闭户乃为开展。晚上我阅读写作,一些一直不懂的事都弄清楚了;一年里其他时间里种下的东西如今收成。

屋外,所有东西都开朗了。冬天轻松地让万物轮廓分明,重新撒种。每一处的小径都清爽了;秋末和冬天,也只有在这个时候,我才能攀爬峭壁,前往卢卡斯果园,绕着长满了树的采石场水塘走一圈,或沿着听客溪的左岸往下游走。林子里是几英亩的枯枝;我可以一直线地走到墨西哥湾。当树叶落尽,脱衣舞也就跳完了;一切都静默无言,历历可见。每一个地方皆天空开阔,景深拉长,墙壁变成窗户,门都打开了。现在我看得见山上橡树下,白家和葛家住过的房子。卡汶溪紧挨着马路的两岸,原来草木茂盛,也早已疏落成一片朦胧瘦枝,我也可以看到马伦和珊蒂,穿着蓝外套带狗出去跑步。山丘皆瘦骨峋嶙,只见肩膀、关节和腿骨。夏天所隐者,冬天显露之。有藏在树篱笆里的鸟巢,在胡桃树和榆树上,好多东一个西一个的松鼠窝。

今天一轮下弦月挂在东边的天空上,好一抹粉笔印。其表面的阴影和天空本身的蓝色色调以及明暗度都相仿,所以最中间的部分看起来是透明的,又好像给轻微地磨损,如同袜子足踵那部分。没多久之前,根据艾德温?韦?蒂尔的说法,欧洲人相信雁鸟和天鹅在那儿过冬,在月亮上白白的海里。太阳正西沉。日渐寒而山色暖,一抹热热的霞彩投在大地上,色泽渐暗渐深。达?芬奇说: “去观察,观察暮色里,还有阴天里,街上男男女女脸上荡漾着的可爱和温柔。”我看过那些脸孔,在阴天里;我也看过晴朗的冬日里,日落时分,一些房子,很普遍的房子,外面的砖墙是烧着的煤炭,而窗户是火焰。

每天傍晚,好大一群燕八哥出现在北边的天空,向落日蜿蜒飞去。那是冬日里的大事。昨天稍晚的时候,我爬过小溪,穿过小阉牛草原,过了多草的小岛——就在那儿,我看到巨型田鳖吸干一只青蛙——然后我爬上一座高高的山丘。很奇怪,山上最佳的赏景处却放了一堆烧过的书。我打开其中几本,有很好的布装本和皮装本小说,有一整套好几十年的历史书,已经焦黑了的百科全书,还有一些旧的、有水彩插图的儿童书。它们在我手中像饼一样散得粉碎。今天我听说,这堆书后面那座房子的主人遭祝融之灾。可是那个时候我并不知道;我还以为他们遭大怒之殃。我蹲在书旁俯望山谷。

右边有座密密麻麻长满爬藤的林子,沿着山坡往下通到听客溪。左边,在山脊上有一丛高大的遮荫树。在我面前山势直落,接到一片平坦的原野,原野临溪之处则有树。小溪再过去,我可以吃力地看到削得直直的石头,很久以前有人在树林下面挖山采石。再过去我看到荷林斯水塘,塘边所有的林子和牧原;然后我在一片蓝色的朦胧中,看到整个世界白白地平铺在山间。

越来越暗的天空中出现了一个黑点,又出现了一个,然后又一个。原来是燕八哥回巢。它们在极远的地方聚集,一群嵌入一群,朝我飘过来,透明的,旋转着,像烟。它们一面飞一面散开,曲线越拉越长,像一团散了的纱。我没移动,它们从我头顶飞过,有半小时之久。群鸟飞展犹如一面猎猎大旗,一面展开了的幡布,展向相反的方向,穷目之所极。每一只鸟飞行时,都显然随意地上下飞动,穿来插去,也不为什么,燕八哥飞起来就是那样,而虽然如此,彼此间仍间隔得非常好。鸟群两端收窄中间圆胖,像只眼睛。我听到头顶上空气扑动的声音,有如百万张抖动的地毯,沉闷的呼呼声。它们穿入林子,未有触动一条枝桠,直穿树顶而入,繁复而匆匆,像风一般。

半小时之后,最后零零落落的几只也消失在树中。我几乎站不住,为这意想不到的美所击倒,肺叶大开,隆隆吼着。双眼刺痛,因为奋力追踪,看那有羽毛的黑点如何穿入缭绕的肢体里。此刻可不可能有细小的鸟正穿入我的身体,鸟儿扑翅钻入我细胞间的空隙,什么也不碰到,但在组织里活泼泼动着,敏捷地。

第11章 潜行

Ⅱ

向麝香鼠学习

我花了好几年才学会潜近麝香鼠。

我向来就知道溪里有麝香鼠。有时候在夜里开车,车灯会照到水面上宽宽的涟漪,是泅水的麝香鼠弄出来的;像船首的波浪,横过水面在前头高起的深色V 字型尖端会合。我会停车下来观看。什么也没有。它们还在夜里吃邻居花园里的玉米和番茄,因此邻居老是告诉我溪里满是麝香鼠。在这儿,大家管它们叫“默兮鼠”(Muskrats),梭罗则称它们为“默瓜”(Musquashes)。当然它们根本不是老鼠(更不是什么瓜 )。它们比较像小型的海狸,而且,一如海狸,它们尾巴底部的麝香腺体会发散一种香油——因而有此名称。我在好几种颇有水准的书报中读到说,麝香鼠谨慎之极,几乎不可能看到它们。有位专家全天候研究大批麝香鼠族群,主要是仔细观察其“迹象”并解剖其尸体;他说他经常一次去上几个星期,连一只活的麝香鼠也没看见。

三年前一个燠热的夜晚,我可说是站在一丛灌木当中。我一动也不动地站着,从屋子对面岸上的一处,望向听客溪深处,看着一群蓝鳃鲈瞪大了眼,静止不动悬在阳光充足的一潭深水底部。我专心一意在深水里,早已忘掉自己,忘掉小溪,忘掉时日,一切都忘掉,除了静止的琥珀深水。突然之间我看不见了。然后又看见了:一只年轻的麝香鼠出现在水面上,仰天漂浮着。前脚慵懒地抱在胸前,太阳照在翻出来的肚子上。它的年轻和呲牙咧嘴,加上可笑的移动方式:懒懒地摆动尾巴,再偶尔用长了蹼的后脚帮忙划两下,这种种让它成为一幅显现放逸和夏日懒散的迷人画面。我完全把鱼儿给忘掉了。

然而,因为光来得那么突然,而我又一下子没完全回过神来,在惊讶之余,我一定移动了身体,暴露了自己。小麝香鼠——现在我知道那是一只小麝香鼠——翻转身子,只有头露在水面上,往下游游去。我从灌木丛中脱身而出,很笨地去追它。它滑溜地钻入水中,又冒了出来,然后滑向对岸。我沿着岸边的灌木丛跑下去,努力追随其踪影。它不断警戒地回过头来望我。它又钻入水中,钻入岸边一片浮动的灌木丛底下,消失不见了。我再也没看见过它。(虽然我还看到过好些麝香鼠,却再也没见到过仰天躺在水上的。)可是那时我还不了解麝香鼠,我喘着气等待,看着暗影下的溪岸。现在我知道,麝香鼠若是晓得我在那儿,我是等不赢它的。我最多只能趁它还在洞里的时候,静悄悄地到“那儿”去,让它无以知晓,然后在那儿等它出现。可是在那个时候,我只知道自己很想再看到更多的麝香鼠。

我开始日夜寻找它们。有时候我会看到河边突然漾起涟漪,可是一旦我蹲下去观看,涟漪就静止了。现在我知道这是什么意思,也学会了一动不动地站立着,才能看出麝香鼠小小、尖尖的脸躲在伸出溪面的植物底下,望着我。那年夏天我出没在桥上,我沿着小溪上上下下来回走着,却从未出现一只麝香鼠。我心想,你就得刚好在那儿。你得一辈子站在灌木丛中。那是件一生只能遇到一次的事,而你已经遇到过了。

接着有一晚我又看到一只,生命因此改变了。在那之后我就知道哪儿有大批的麝香鼠,也知道该在什么时候去看。那是迟暮时刻,我去拜访朋友,正开车回家。临时起意,将车子静静地停在溪边,走上横过浅水的窄桥,望向上游。几星期以来,我一直告诉自己,总有一天,会有一只麝香鼠从那些香蒲中间的水道游过去,而我会看见。我望向水道,看看有没有麝香鼠,果然来了一只,向我游过来。敲门、寻找、询问。它似乎是用垂直扁平的尾巴左右摆动,像划桨般往前游。看起来比朝天的那只麝香鼠大,脸也比较红。口里叼着一枝百合树枝。有件事让我十分吃惊:它直向小溪中间游去。我以为它会躲在溪边的灌木丛里,而它却像滑水板一般往前进。我可以看了再看。

可是我是站在桥上,而非坐着,所以它看到了我。它转变方向,转向岸边,消失在长满芦苇的岸边一个凹进去的地方。我感到一股纯净的能量,觉得自己可以好几天都不用呼吸。

我那份天真现在已经大半没有了,虽然昨天晚上我几乎感到同样的一股纯净之气。自从学会了在那一带溪中寻找它们,我已经看到过好多只了。可是我仍会在夜凉的时候寻找它们,岸边水底漾起涟漪时,我也仍会屏息以待。这世界上有野生动物存在,此事本身就令人为之大声欢呼,真正看到它们的那一刹那也令人大声欢呼。因为它们有美好的尊严,宁愿不要和我扯上什么关联,甚至不愿成为我观看的对象。它们以其谨慎之道来告诉我,光是张开眼睛观看,就是多么宝贵的一件事。

麝香鼠是肉食动物食物链中的主要一环。它们就像兔子和老鼠:假如你体积够大,就会吃它们。老鹰和猫头鹰都捕食它们,还有狐狸;海獭也吃它们。貂是它们的特殊敌人;貂住在大批的麝香鼠族群附近,偷偷摸摸地进出其洞穴,像螳螂守在蜂窝旁,老爱在附近出没。麝香鼠还会罹患一种传染性的血液疾病,一整群给灭掉。然而,有时候它们数量遽增,就像它们的近亲旅鼠一样; 这时候它们或是一下子死掉几百只,或是往外地扩散,迁徙到新的溪流或池塘里。

人也会杀它们。有一个爱斯基摩人,每年都会用好几个礼拜捕杀麝香鼠,纯粹是当作副业。他说十四年里杀了三万零七百三十九只麝香鼠。皮可以卖钱,价格还在涨。麝香鼠是北美大陆最重要的毛皮动物。我不知道它们在麦肯锡河三角洲可以卖什么价钱,可是在这儿,毛皮商在一九七一年买一只付两块九,现在则是五块钱一张皮。他们把皮制成大衣,用各种名字称呼毛皮,就是不称其为麝香鼠皮:“哈得逊海豹”是个典型的名字。从前,捕兽者把皮卖掉之后,也会把肉卖了,称其为“沼泽兔子”。很多人仍然喜欢红烧麝香鼠肉。

要不输给所有这些屠杀,母麝香鼠一年可能产下五胎之多,每一胎有六只或七只,或更多。鼠窝在河岸底下干燥的高处,只有入口在水中,往往离水面好几英尺,以阻隔敌人。在这儿,小溪黏土岸边那些简简单单的洞,就是它们的窝;在美国其他地方,麝香鼠筑造漂浮的锥形冬季巢穴,不但防水,而且还可以吃。

幼小的麝香鼠生活充满危机。首先,一来蛇和浣熊都吃它们。二则它们的母亲很容易弄错,生了一大窝之后,可能会这儿丢一只那儿落两只,好像老是忘了数鼻头。咬住母亲奶头的新生儿,碰到母亲突然潜入水中时,可能会掉下来,有时候就会淹死。刚断奶的日子也不好过,因为下一胎紧紧跟在后面,它们还没学会求生之道,就得断奶。假如这些刚断奶的快要饿死了,它们就会去吃刚生出来的——如果可以接近它们的话。如果它们太接近新生儿,成年的麝香鼠,包括它们自己的母亲,往往会把它们弄死,而它们若是能够安然度过这些危险,就可以展开生活,在暮色中游泳,啃香蒲根、苜蓿,偶尔吃到一只蝲蛄。保罗?埃林顿是位通常很严肃的作家,他写道:“我们可以含蓄地把将要满一个月大的麝香鼠的成长,看成是一项独立的冒险。”

在我看来,麝香鼠的好处是视力不佳,再加上它们挺笨的。假如它们知道我在那儿,就会非常机警,每次都可以等赢我。可是只要施点小计,再损失一点点人的尊严,就这样,便可以置身“彼处”,而它们那小脑袋永远也不会发觉我有呼有吸的存在。

昨晚发生的事,不仅表现了麝香鼠愚笨的终极点,同时也是人类入侵的终极点,我确信自己不会跨越那极限。我绝对想象不到自己可以到达那个地步,可以真的坐在一只正吃着东西的麝香鼠旁边,就好像晚餐时坐在同伴身旁,周围一桌子人坐得满满的。

事情是这样的。过去一个星期我常去另一个地方,是小溪众多不知名支流的其中之一。大半是一条浅浅的细流,连结几片三英尺多深的池水。其中一个池塘有座小桥,知道这座桥的当地居民都称之为妖怪桥。大约是日落前一小时,我坐在桥上,往上游望去,看着右边约八英尺之处,我知道麝香鼠在那儿做了个窝。我才刚点了一根烟,洞口出现了一波涟漪,一只麝香鼠现身了。他朝着我游来,往桥下去。

麝香鼠的眼睛消失在桥下的那一刻,我采取行动。我有差不多五秒钟的时间转过身子,才能在它出现在桥的另一边时,将它看清楚。我可以很容易地把头探出桥的另一边,因此它在我身下出现时,我若是想要,可以细数它的睫毛。这种策略的麻烦在于,它那对珠子般的眼睛一出现在另一边,我就困住了。假如我再移动,晚上的戏就唱完了。无论我那一刻摆出多么不像话的姿势,都得一直维持着,直到我离开它的视线,因而我全身肌肉僵硬,足踝在水泥地上擦伤,香烟烧到手指。假如麝香鼠出了水到岸上去觅食,我的脸就悬在水面上一英尺的地方,除了蝲蛄什么也看不到。因此之故,我知道那五秒钟的转身不能乱来。

麝香鼠游到桥下的时候,我转动身子,好让自己舒舒服服地面对下游。它再度出现了,我将它瞧了个仔细。它身体八英寸长,尾巴则是六英寸长。麝香鼠的尾巴黑色且有鳞,不是像海狸尾巴那种水平式的扁平,而是直立的,就像竖起来的皮带。冬天里,麝香鼠的尾巴有时候冻得硬硬的,这些动物就把冻僵了的部分咬掉,咬到离身体一英寸许。它们得完全用后腿来游泳,而且转起弯来很困难。这一只是把尾巴当作舵,偶尔才当做推进器,它用后腿踏水,将腿伸得直直的,往下往周围划动,像单车选手一般“脚趾踩下去”。它后脚的脚底颜色淡得很奇怪,脚指甲长长尖尖地呈锥形,前腿保持不动,收在胸前。

麝香鼠爬上了对岸,与我隔了一条溪流,开始吃东西。它大声啃咬,吃下一截十英寸长的野草,稳稳地用前爪将野草送进嘴里,就好像木匠喂食一把锯子。我都听得到它咀嚼的声音,听起来就像有人在吃芹菜。接着它滑入水中,嘴里还衔着野草,从桥下过去,然后并没有回到洞里,反而竖在一块浸在水中的石头上,安详地刨完剩余的野草。离我大约四英尺。之后它立刻又从桥下游过去,攀上了岸,丝毫不差地找到草地上的老地方,大口吃下野草剩下的那一截。

这期间,我不但每次在它眼睛消失在桥下时,来个复杂的一百八十度转身,而且还抽着烟。它从未注意到,每次潜入桥下时,桥的面貌都彻底地改变了。很多动物都是这样:任何东西只要不移动,它们就看不到这样东西。同样地,每次它头一转开,我就可以自由地吸口烟,当然我完全不知道它什么时候会再转过头来,让我僵在尴尬的姿势当中。令人气恼的是,它在我和香烟的下风处:难道我饱受这一切,只是为了一只毫无头脑的动物吗?

啃完了那截野草,麝香鼠开始用紧张的动作在草地上四处来去,一大口一大口咬下靠近底部的青草和苜蓿。没多久它嘴里就塞了一大蓬草;它下了水,从桥下过去,游向洞穴,然后一头钻下去。

不久它又出动,显然将青草贮藏好了,这时它以一种有条有理的方式,重复同样的途径,再弄了一捆青草回来。

它再度出现。钻下桥底时有一下子我找不着它;它没有从我预期的地方出来。突然之间,我完全不敢相信,它竟然出现在我身旁的岸边。拖钓桥本身就和低处的溪岸等高;我坐在那儿,它也在那儿,就在我身边。我手肘都不需要伸直,就可以用手掌摸到它。唾手可得。

它在我身旁搜寻粮草,躬着身子走路,也许是为了避免体温蒸发掉。一般而言,它一出了水面就采取什穆 的姿态,肩膀纤细如小猫。它用前爪极其整齐地将一丛丛的草拨开,我看得到它细细的手腕弯曲。它采集一大口一大口的青草和苜蓿,倒不是真的用咬的方式,而是用力地咬住靠近地面的部分,拉紧了颈部的肌肉,然后用前腿一颤一颤地把身体拉起来。

它的下颚较为突出,两只黑眼睛离得很近,闪闪发亮,小耳朵尖尖的,毛茸茸的。我一定要尝试看看它能不能竖起耳朵。我可以看到它毛皮上湿湿滑滑的长毛,浓浓的褐色一撮一撮的,突显了身躯的柔美线条;长毛间分开之处,露出了底下颜色较浅、较柔软,像兔毛一般的毛发。虽然离得那么近,我一直没看到它的牙齿或肚腹。

它在我身边的草丛里翻翻弄弄了几分钟以后,缓缓进入桥下水中,划回洞穴,一大口青草举得高高的,这之后就再也看不见它了。

我看着它的四十分钟当中,它一直没看到我,没闻到我,也没听到我。它现身眼前的时候,我当然是从来没动过,除了呼吸,眼睛也动了,追随它的眼睛,可是它都没注意到。我甚至还咽了两次口水:没事儿。我对咽口水这件事很感兴趣,因为我读到过,你在驯服野鸟的时候,一咽口水就前功尽弃了。根据这套说法,鸟儿认为你咽口水是在做准备,于是它就飞走了。那只麝香鼠纹丝不动。只有一次,就是它在离我约八英尺的对岸吃东西的时候,突然竖直了身子,全神戒备——然后又马上回去继续搜寻粮草了。然而它始终不知道我在那儿。

我也始终不知道自己在那儿。昨晚那四十分钟里,我像照相感光板一般,全然敏感且无声;我接收印象,可是没有附加说明。自我意识消失了。现在看来,就好像,那时候若身上安装了电极线,心电图会是平直的。这类事情我做过太多次了,因此对于慢动作和突然停顿,都已经毫无意识,现在那对我而言就像第二天性。而且我经常注意到,这种忘我,就算几分钟也好,都让人精神大为振奋。我猜想我们醒着的每一分钟,恐怕大半的精力都花在招呼自己上面。马丁?布伯引用一位年长的哈西德教派尊师所说的话:“若你带着纯净且神圣的心越过原野,所有的石头,所有生长的东西和所有的动物,他们灵魂的火花会跑出来附在你身上,然后它们会得到净化,成为你内在的神圣之火。”这也是一种描述的方法,也就是用哈西德教派的卡巴拉专门用语,来描述那种来临的能量。

我曾尝试带别人去看麝香鼠,但是很少成功。不管我们多么安静,麝香鼠都躲着不出来。也许它们感受到意识紧绷而发出的营营之声,那是两个人类发出的嗡嗡声,这两个人在静默之中不由自主地意识到对方,因而也意识到自己。同时,其他人无一例外地受自我意识之累,因而无法好好地潜行。我从前也受此干扰:就是没法儿忍受如此之丧失尊严,为了一只麝香鼠竟然会完全改变整个生存的方式。因此我会移动身体或四处张望或抓抓鼻子,麝香鼠则一只也不出来,只剩我独自一个,带着我的尊严。连续好几天,直到我决定学习潜行——直接向麝香鼠学习——是值得的。

第2章 观看

这世界到处是礼物,只要你睁眼观看

我在匹兹堡长大,六七岁的时候,我经常将自己拥有的一枚一分硬币藏起来,让别人找到。那是一种奇怪的强迫性举动;可惜得很,自此之后,再也没犯过这种毛病。不知何故,我总是将那一分钱“藏”在同一段街边的人行道上。譬如说,嵌在一棵桐叶枫树根部,或是人行道上缺了一角而形成的洞里。然后我会拿支粉笔,从街头和街尾两个相反的方向画上大大的箭头引人寻钱。学会写字后,我还在箭头上做标示:前有惊喜或这里有钱。画箭头的时候,想到那第一个幸运的行人,不管是好人坏人,将以这种方式得到宇宙所送的一份免费赠礼,心中感到十分兴奋。但我从不躲在旁边看,我会马上回家,不再多想,直到几个月后,冲动又起,非藏另一分钱不可。

一月的第一个礼拜还没过,心中起了好主意。我一直在想着观看。有很多东西可看,拆开了的礼物和免费的惊喜。这世界装饰得很美丽,到处散落着一位出手大方的人撒的一分钱。但是——这是重点——谁会为一分钱而兴奋?假如你顺着箭头走,假如你一动也不动蹲在岸边观看水面激起颤动不已的涟漪,结果看到一只小麝香鼠由洞穴里划出来,你会不会认为那幅景象不过是块铜片,懊恼地走开?如果一个人营养不良且疲惫不堪,连弯下腰去捡一分钱都不肯,那真是悲惨的贫困了。但是假如你培养一种健康的贫困和简单,找到一分钱实质上也让你有个美好的一天,那么,正因这世界实际上到处都藏了一分钱,你的贫困却为自己买下了一生的日子。就那么简单。你看到什么就获得什么。

我以前常在空中看到飞虫。我会往前看,看到的不是马路对面那一排毒胡萝卜,而是萝卜前面的虚空。我会定睛看着那一片虚空,找寻飞虫。后来我想,我大概失去兴趣了,因为我不再那么做了。现在我看得到鸟。也许有人可以看着脚下的草堆,就发现所有在爬的东西。我很希望认识草类和芦苇类,而且会去关心。如此我最寻常的世界探寻之旅都会是田野调查,是一连串欢欣地认识东西。梭罗以开阔的胸襟欢呼:“花苞可以写成一本多么精彩的书,或许,还包括小芽呢!”要能这样想就好了。我自己在心里刻划了三个快乐、满足的人。一个人收集石头。另一个——一个英国人好了——观云。第三个住在海岸边,收集海水,然后用显微镜仔细检视并裱褙起来。可是我不看专家看的东西,因此既看不到整幅画面,也与各种形式的快乐无缘。

不幸的是,大自然是一会儿来一会儿去的。一条鱼一闪而过,然后像盐一样在眼前溶解。鹿儿显然整个肉身升了天;最鲜亮的金莺幻化成树叶。这些踪影之消失摄我心魄,使我静默而全神贯注;他们说大自然高高在上,毫不在乎地将一些东西隐藏起来,他们又说洞察力是上天有意的馈赠,是一位舞者,专为我除去七层纱后所显露的。因为大自然确实有所显有所隐:一会儿看得到,一会儿又看不到了。去年九月有一个礼拜,随季节迁徙的红翼燕八哥,密密麻麻地在屋后的溪边觅食。有一天我去察看那喧哗;我走向一棵树,一棵桑橘,结果上百只鸟飞了开去。就那样突然从树里面冒出来。我看到一棵树,然后一片颜色,然后又是一棵树。我走近一些,又有上百只鸟飞走。所有树枝,所有枝桠都纹丝不动;那些鸟显然既无重量又隐形。要不就是,仿佛桑橘树的树叶给镇在红翼燕八哥形状的魔咒里,如今恢复了原形;鸟从树上飞走,在空中吸引了我的视线,然后消失。我再看那棵树,叶子又都聚拢一起,好像什么也不曾发生。我直接走到树干旁,最后的一百只顽抗的鸟出现,散开,而后消失。怎么会有那许多鸟躲在树上,而我却没发现?那棵桑橘一叶不乱,与我在屋中所见未有不同,而那时其实正有三百只红翼燕八哥在树梢叫着。我望向下游它们飞去的方向,已不见踪影。举目搜寻,一只也找不到。我信步往下游走去,逼它们出手,但它们已飞越小溪,各自散去,只上一出戏给客人看。这些出现眼前的东西哽在喉头;这些就是免费赠礼,树根里亮亮的铜钱。

这一切介看我有没有张大眼睛。大自然就像给小孩玩的线条画“找找看”游戏:你找不找得到藏在树叶里的鸭子、房子、小男孩、水桶、斑马和一只靴?专家可以找到隐藏得极为巧妙的东西。年轻时读过的一本书,推荐了一种方法,可以很容易地找到毛毛虫来养:你只要找到一粒刚排出的虫粪,抬头一看,你要的毛毛虫就在那儿。前一阵子有位作家劝我不要为了草原上一堆堆割断了的梗子伤脑筋,那都是田鼠弄的;他们把草一截一截地弄断,才拿得到草头上的种子。假如草长得很密,譬如成熟的谷子田里,叶片似乎不会因底部断了一次就倒下;断了的梗子只会垂直下跌,让碎了的谷子给撑着。田鼠一次又一次地割断底部,梗子就一次矮个一寸,最后草头够矮了,老鼠就够得到种子了。与此同时,老鼠也就积极地让一堆堆的断梗把田里弄得乱七八糟,而那本书的作者很可能就经常给绊倒。

如果我看不到这些细节,我还是会尽量张大眼睛。我总会留意沙土里的蚁狮 陷阱、乳草附近的王蛹,刺槐叶上的幼虫。这些东西都再平常不过,但我一样也没看见过。我曾遇到水边的空心树,可是到现在为止还没出现过鼯鼠。在平坦的地方我观看每一个日落,盼着绿光。绿光是一道罕见的光,会在日落的那一刻像喷泉般于太阳中升起;光在空中抖动两秒然后隐去。这是张大眼睛的另一原因。佛罗里达州大学的一位摄影教授,正好看到一只鸟在飞行途中死去;痉挛一下,死去,掉下来,撞在地上。我眯起眼睛看风,因为我读到斯图尔特?爱德华?怀特的句子:“我一直认为,假如你看得够仔细,就可以看见风——那淡淡的,几乎看不见的,细微的碎片高高在空中奔去。”怀特是个极好的观察者,《山》里面有一整章都在写观鹿的主题:“一旦你忘掉那理所当然显而易见的,而建造出人为的显而易见,那么你也会看到鹿的。”

|

|