新書推薦:

《

我们如何学习:学习与教学的科学方法 (西班牙)艾克托尔·鲁伊兹·马丁

》

售價:NT$

403.0

《

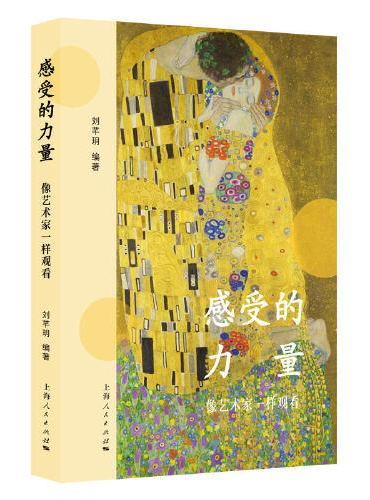

感受的力量--像艺术家一样观看

》

售價:NT$

265.0

《

知宋·宋代之交通

》

售價:NT$

403.0

《

知宋·宋代之君主

》

售價:NT$

454.0

《

民国时期京剧名伶专集汇编(全4册)

》

售價:NT$

20298.0

《

量子力学 恩利克·费米

》

售價:NT$

245.0

《

银行业刑事风险防控与应对

》

售價:NT$

449.0

《

语言、使用与认知

》

售價:NT$

321.0

|

| 編輯推薦: |

|

一间小屋,一盏油灯,民俗学家邓云乡娓娓讲述老北京的故事——说风云人物,从慈禧、光绪、林则徐、袁世凯到胡适、周作人、齐白石、溥心畬……说家长里短,从饮食起居到街巷生活……往事历历如在目前。

|

| 內容簡介: |

《邓云乡集》十七种之一。

文史大家邓云乡先生与读者秉烛夜谈,细数宣南地区的历史和文化掌故,从慈禧、光绪、袁世凯等风云人物到胡适、周作人、齐白石等文化大家,从发生在学术殿堂的名人轶事到饮食起居的街巷生活,往事历历在目,历史就在眼前。

|

| 關於作者: |

|

邓云乡,学名邓云骧,室名水流云在轩。一九二四年八月二十八日出生于山西灵丘东河南镇邓氏祖宅。一九三六年初随父母迁居北京。一九四七年毕业于北京大学中文系。做过中学教员、译电员。一九四九年后在燃料工业部工作,一九五六年调入上海动力学校(上海电力学院前身),直至一九九三年退休。一九九九年二月九日因病逝世。一生著述颇丰,主要有《燕京乡土记》、《红楼风俗谭》、《水流云在书话》等。

|

| 目錄:

|

代序

钦差大臣的旅程

巡阅澳门

外语“谜”

诗人、词人、书家

潘家曲子

《潘氏科名草》

潘氏藏书

黄仲则与宣南

刘墉与和珅

宝月楼

漫谈咸丰

热河密札

圆明园“五春”

肃顺被杀

光绪治病

力医隐

皇上过年

圆明园与李鸿章

记张荫桓

谭浏阳诗话

谭嗣同诗

吴大澂、谭延闿

谭延闿与北京

谭延闿自写诗草

“错认秦淮夜顶潮”

父子翰林

曲园四代人

龚定庵出都

讽刺诗

关于瑞澂

太炎先生五题

沈渔溪事

袁氏父子诗

寒云艺事

皇子数“爸爸”

学人刘师培

蔡松坡之死

谭家菜与谭家词

萧龙友诗

陈师曾诗与印

风俗画小议

姚茫父谈脸谱

芝木匠故事

弘一法师李叔同

击技家“魏龙藏”

女大学校长

俞粟庐水磨腔

《振飞曲谱序》书后

吴梅词学

《南唐二主词》

吴梅《霜厓曲录》

熊凤凰

“旧王孙”书画

苏州殿春簃

明轩与殿春簃

郁达夫与北京

戴月轩女孙

从“断魂枪”谈起

袁良轶事

我的房东和邻居

马徐维邦铅笔画教材

关于杨翠喜

名人与名伶

刘喜奎

梅、程师缘

鼓王弟子

马连良与卓别林

“硬里子”老生

二牌青衣

沈凤喜的影子

晚年赛金花

小凤仙轶事

梨园侠义

白口

京剧的“守旧”

戏校与科班

闲话太监

太监与寺庙

清末太监之罪恶

活捉康小八

旧时北京的会馆

惠州会馆杂谈

南锣鼓巷思旧

陶然亭怪鸟

天坛斋宫

蛤蟆祭天

陶然亭诗话

《红楼》琐话

《红楼》联语

曹雪芹故事

故宫金器皿

故宫标卖黄金器皿经过

古玩铺

香山饭店

武侠小说杂忆

红灯照

北京人的扇子

半斤八两

《青松红杏图》

东岳庙

胜地龙华会

西山古寺

城南情调

城南游艺园

瀛台思古

喇嘛打鬼

太液荷花

湖上桨声

万牲园

古城墙

江南城隍庙

偃松与龙爪槐

兰花

翁相国宅

燕园鸿爪

厂甸看游人

蚕话

学府往事

平凡的苦与甜

寻根有感

|

| 內容試閱:

|

皇上过年

看电视放映北京故宫博物院朱家溍先生谈北京过年、宫中过年的节目十分有趣。前年秋天回京,年轻朋友去拜访朱老,我在住处休息未去,后来临回沪时,在中山公园来今雨轩雅集,请了北京各位老夫子,也有朱老。一别又已一年半多了,这次在电视上看朱老的家,古老的四合院北屋挂着红灯笼,为了拍电视,还特地在室中一角摆了古书,挂了古老的中堂、对联……真如同与老夫子晤面一样,可惜先生看不见我。不过,即使在屏幕上见到,也不能对话。近日电视台也拍了我两个节目,又电约去京拍“实话实说”,春运高峰,岁暮天寒,不想再奔波,告辞不去了。而看到朱老在故宫太和殿、长巷中谈宫中皇帝过年的事,却感到很有趣,也想说两句,像说相声捧哏一样,算作在江南给老先生捧哏吧!

一是明代宫里皇上过年也吃年夜饭,也吃包饺子,江南、北国的风俗在宫中都有。刘若愚《明宫史》记:“三十日岁暮……名曰辞旧岁也。大饮大嚼……正月初一日五更起,焚香放纸炮……饮椒柏酒,吃水点心,即扁食也。或暗包银钱一二于内,得之者以卜一年之吉……”辞旧岁之大饮大嚼,就是吃年夜饭。“扁食”,就是水饺,现在北京及京郊老人们还这样叫。其他拜年叫“贺新年”,初七吃春饼,十五吃元宵、灯市张灯,十九燕九逛白云观,二十五填仓,这才算过完年,无一不与后来一样。

清代宫中过年,也多继承明代风俗习惯。宫中也贴春联,不过与民间不同,不贴红纸春联。据《养吉斋丛录》记载,是用白绢锦边,墨笔书写。另据乾隆汪启淑《水曹清暇录》记云:“国朝向例,除夕前数日,工部堂官委司员满汉二人,进大内照料悬挂对联,其对皆系白绫白绢,多半楷书,挂用铜丝,拴紧于上。”因宫中都是红柱子,红门,贴上白绢锦边的对联,特别鲜丽。这是民间不知道的。

清代有满洲特殊典礼,即祭堂子,现在北京还有东堂子胡同、西堂子胡同地名。顺治一进关,就在长安门外建立堂子,元旦要祭堂子,只带满洲官,不带汉官。其元始由来,满洲官自己也说不清楚。但清朝皇帝一直遵循旧制,而且清代宫中祭神之后,必赐大臣吃肉,即将猪肉白煮,自己割着吃,是满洲特殊风俗。细说很复杂,在此只从略了。

电视中朱老说皇上赐大臣福字。这也是一种礼仪制度。这从康熙时就已实行,直到清末仍在延续。由北京王公大臣到各省总督巡抚,都要赏赐。用一尺见方的大红笺写一大福字,盖上玉玺,赏给大臣。由腊月初一就写起,由驿马送给边远各省督、抚,如《林则徐日记》,腊月末某日记着“贡差……回楚,奉到恩赏御书福字、寿字两幅,狍鹿肉一总封,恭设香案敬领”等词句。这种笺字,据记载,是“质以绢,傅以丹砂,绘以龙云纹”。记得八十年代初,还有一位青年经介绍来找我,拿着一个“福”给我看,问我值钱不值钱?说是祖宗留下来的,问他祖宗是谁,他说他也说不清楚。现在还不难买到。

朱老还说初一朝贺事。这在《翁同龢日记》中记的最多,如光绪十一年所记“乙酉元日……待漏西朝房,辰初三刻上诣慈宁门率王公百官行礼……辰正三刻,上御太和殿受贺,宣表如仪……”这是光绪率王公百官先给西太后行礼,然后再在太和殿受贺。当时大官十分辛苦,子时(即半夜一点)即在家起身,丑正(约三时)就到了宫中,寅初(约早五时)就被皇上召见,先赐八宝荷包二份,福字一张,然后才换花衣(即蟒袍、朝珠),到时间太和殿皇帝升座受贺,大家三跪九叩。……照现在作息时间算,皇上、大臣等人一夜睡不了几个钟头。《王文韶日记》有许多同样记载。孙宝瑄《忘山庐日记》记他光绪三十三年(一九○七)正月初一太和殿行礼情况,写的极为热闹。有兴趣的,可以翻阅,在此就不多引了。

寒云艺事

项城袁氏,清室重臣,又因辛亥革命机遇,做了民国第一任总统。又以窥国称帝,洪宪八十三天,遗笑柄于万年,至今仍为论史者所鞭笞,为茶话者所笑骂,细思之,如此过眼云烟,又有何值得?张伯驹先生父亲张镇芳氏,曾任河南都督,为袁表弟。袁死镇芳吊以诗曰:

不文不武不君臣,不汉不胡又不新。

不到九泉心不死,不能不算过来人。

概括得很不差。袁姬妾众多,儿子亦多,前二名,袁克定、袁克文,世多知之。一个以曹丕自居,一个则真如陈思王曹植。寒云居士,多才多艺,其名句“绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层”,即今读之,仍使人怜其身世,凄惋欲绝也。在袁氏诸子中,袁寒云的确是个中白眉,别人无法与他相比。

袁寒云名克文,字抱存,他的母亲是高丽人。他是扬州名士方地山的弟子,师生二人一生相交极为淳厚。阴谋洪宪帝制时,袁克定一心以太子自居,而袁寒云却有临深履薄之感,作诗讽谕。前引两句,即其诗之最后两句。其诗原稿两首,题为《乙卯秋偕雪姬游颐和园泛舟昆池循御沟出,夕止玉泉精舍》,诗云:

乍着微绵强自胜,古台荒槛一凭陵。

波飞太液心无住,云起魔崖梦欲腾。

偶向远林闻怨笛,独临灵室转明灯。

绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层。

小院西风送晚晴,嚣欢艾怨未分明。

南回寒雁掩孤月,东去骄风黯九城。

驹隙留身争一瞬,蛩声催梦欲三更。

山泉绕屋知清浅,微念沧波感不平。

诗近西昆格调,拟之于玉溪生之“昨夜星辰昨夜风”,庶几近之。但是他的诗被太子克定的谋士告密,说他诗中有怨望意,不满意帝制,结果被袁项城家谕斥责,不许他和当时的诗人们易实甫、樊樊山等人唱和,命令他住在北海读书。袁寒云天分既高,又性近翰墨,不能外出,便真用起功来。与姬人小桃红住在一起摩挲金石,精研版本,吟诗写字。先在琉璃厂大买宋版书,使宋版书一度价格飞涨。袁寒云在此时期,书法亦大有进步。楷书完全有了金石气了。这种字体,一般人不了解其所自,误以为是柳公权,实际不完全是。是从柳字变化而来,粗笔像颜柳,但字形较长,用中锋写出勾撇有明显的锋芒,而且习惯写隶古定(即古体字),这种字是谁创始的呢?创自翁方纲。这种字在清末学术界很流行,不同于馆阁体欧底赵面的状元字,被认为是有金石气的字体。另外袁寒云还能写钟鼎小篆,曾在钟美丈斋头见他一大幅泥金笺钟鼎,字有碗口大,极为精神。

袁寒云喜收藏宋版书,周肇祥《琉璃厂杂记》记云:

抱存以一万金购宋极七十卷黄唐《礼记》、婺州本《周礼》、黄善夫刻苏诗《于湖集》、黄鹤注杜诗五种于旗下人景朴孙。

袁寒云还编过电影。《胡适的日记》一九二二年十月卅日记云:

晚与黄国聪去看开明剧院开演上海兴亚公司新出的《红粉骷髅》影片,此影是袁克文编的。情节绝无道理,幼稚的很。最可笑的是最后捉拿恶党徒,本在上海,忽变在苏州宝带桥,忽然上高山,忽然下水,忽然用戏上的武把子,忽然抬出真刀真枪大舞一场,我把他们自己的广告附一段于下:

《红粉骷髅》影戏为上海新亚公司所制,确为中国影片中之最好,最有价值之述作……

虽然胡先生说幼稚得很,但也可看出这位皇子的多才多艺,且已会用最……最……的语式来自吹自擂了。

袁寒云除受过袁克定的苦头之外,还受过他另一个兄弟的谤言,差一点发生大乱子。袁项城的三子叫袁克良,比克定、克文小不了几岁,但是这位“三皇子”却大不同于前两个,不但生性愚蠢,读书十分无用,而且有些神经病,平时乐喜呆笑,但有时用心十分险诈。袁项城姬妾众多,最怕家中发生丑事。克良向袁进谗言,说袁寒云与其某姬有暧昧事。袁大怒,经寒云老师方地山解救,得免于祸,后冤情亦白。袁寒云身后有《丙寅丁卯日记》影印发行,但当时印数极少,现在已十分难找,有似宋元善本了。

皇子数“爸爸”

据张伯驹先生《续洪宪纪事诗补注》:袁项城除夫人而外,有八妾,高丽人二,一为寒云母,一为四子克端母。妻妾多,子女亦多,诸子除克定、克文、克良而外,尚有克权、克端、克齐、克桓、克轸等多人,总数是多少,就不知道了。孙辈最著名者为美籍物理学家袁家骝氏。

对于袁项城,虽然在历史上毁多于誉。但对老百姓说来,却有一点极为重要,那就是银元,从本世纪十年代直到三十年代宋子文白银政策时为止,是国家法定银币,到四十年代末、五十年代开市,因纸币贬值,银元在黑市中,又是极重要的硬通货。老百姓对它之喜爱,那真是珍之宝之了。而银元中最多的就是民国三、四年直到民国八、九年铸的袁世凯头像的银元,老百姓爱称之为袁大头。有一个时期,在黑市上,“大头”的价格远远高过于其他银元,如清代的“龙洋”、“孙中山头像”等银元,老百姓称之为“小头”,差价最大时,一块“大头”可换两块“小头”。可见其影响多么实际,也可以想见民国初年,国家的财力还是很雄厚的。人们普遍用“大头”,对袁的头像,就十分熟悉了。

我很巧,有机会认识他一个小儿子,虽然没有什么交情,但在一起打过几次消磨时间的小牌,因而也算是点头之交了。近五十年前,我住在北京西城一个园林般的大院中,大院中小院很多,在我家小院门前,正对着另一家小院的院门,大家出门进门,常常见面,是很近的邻居,而且相处很好,有通家之谊,我母亲三天两头被邀请过去同他家老太太打小牌。主人姓俞,老辈是北洋政府时期的外交官,但没有攒下多少钱,自己连宅子也没有,据说是卖了,租人家房子住。老太爷已去世了,少爷只不过近三十岁,十分文雅,已在某机关作个小事。下班常带一位朋友回来,大高个子,很魁伟,妙在是头十分大,真可以说是肥头大耳。这人一来,我小妹妹就跑进来告诉我,说是袁世凯儿子来了,也是袁大头。我起先不十分相信,以为是开玩笑,后来经俞家少爷介绍,才知道他真是袁项城的儿子。我比他们小十多岁,偶然他们三缺一,不成局,硬拉我去凑数,因为我还是中学生,没有钱,虽然只是一元逛花园,但也输不起,便同意我赢了算,输了不算。因而我便只有赢,没有输了。但他们还是拉我,因为常常少了我他们玩不成。

在桌上,我常常无心玩牌,而注意研究他的头,其轮廓和肌肉真像银元上袁世凯的浮像。而且十分能吃,有时一桌吃饭,一大碗红烧肘子,几口就吃光了。我少年时,不大吃肥肉,看他狼吞虎咽地大嚼,感到十分有趣。据说袁世凯饭量也很大,大概在这点上也有些遗传。有人记载袁寒云体削瘦、貌清癯、弱不胜衣等等,大概是比较特殊的。而我所见另外一位袁家子孙,也很像袁世凯。四十多年前,《光明日报》刚创刊时,我正在天津,帮朋友办《光明日报》分销处,登报招推销员,一位青年来应征,自称是袁项城孙子,哪一房记不清了,说他有办法推销报纸,听完他自我介绍,便填了表,算录用了。第二天他就出去推销,不到一周,他就推销出上千家订户,他每推销一份报,可得订费的十分之一点五(报社发分销处是七折),收入很不错。这位青年当时和我岁数相仿,也是肥头大耳,其轮廓也很像“大头银元”上的浮像,虽说自食其力,总不免使人感到凄凉。杜甫诗“问之不肯道姓名,但道困苦愿为奴”,这是唐代的落魄王孙,而袁氏子孙作报纸推销员,却自报家门,这也可见古今毕竟不同了。据张伯驹《洪宪纪事诗补注》之二十五说:项城身后,子女每人分到现款二三万,股票二三万。有的很早就穷困了。但有任启新洋灰公司总经理者,最富有,却品德最坏,对艰窘兄弟坐视不周恤。这位青年,大概是穷困者的后人了。

至于前面说的那位项城之子,据说是燕京大学毕业生。这位皇子上学时也是很阔气的。不住宿舍,在海淀立公馆,每天上学,两辆自用车,经学校特许,踩着脚铃,叮叮当当,拉到教室门口,一辆自己坐,一辆听差坐。他在教室上课,听差在门口等着,下课出来,先递手巾把脸擦,再点三炮台烟,再递小茶壶喝茶。他摆的就是这个“谱儿”。他数银元不说“一块两块”,而说“一个爸爸,两个爸爸……十个爸爸”,似乎他的“爸爸”是数不清的。这是燕京大学三十年代初的故事,于今知者是很少了。

熊凤凰

熊希龄氏字秉三,因为他是湖南湘西凤凰县(在清代建制为直隶厅)的人,所以人称“熊凤凰”。多少年前,誉之者称他为慈善家,毁之者称他为“慈善起家”,加了一个“起”字,意义便不大相同。

熊氏自光绪十八年点翰林之后,做了一阵子庶吉士,后来回到原籍湖南,和陈三立(陈宝箴子,名诗人,陈师曾、陈寅恪之父)、黄遵宪、梁启超、谭嗣同等筹办“南学会”时务学堂。戊戌时,本来和江标要补“四品京堂”,入都引见,不料让王先谦参了一本,戊戌政变后,以“庇护奸党、暗通消息”的罪名,受到革掉庶吉士,永不叙用,并交地方官严加管束的处分。到了庚子之后,赵尔巽为他奏请免了处分,以二等参赞官的身份,跟着载泽等人出洋考察,从此熊又走上仕宦的道路。民国二年,出来组阁,担任国务总理兼财政部长,袁世凯称帝,熊氏去职,住在天津。袁世凯死后,正赶上京南、冀中一带闹大水,灾情严重,熊氏以在野身份,出来督办水灾河工善后事宜,这是熊氏从事“慈善事业”的开始。

水灾之后,无家可归的儿童极多,熊氏广泛募集经费,筹备资金,在香山静宜园边上盖西式房子,建立“香山慈幼院”,收容这些无家可归的儿童。一九二○年,校舍全部盖好,请来教师、工作人员,有名的香山慈幼院正式在风景秀丽的静宜园边上成立了。《胡适的日记》一九二二年四月二日记云:

知行昨夜病了,今天不能与我们同去逛香山,我与经农同到香山。天小雨,不能游山。熊秉三先生邀我们住在他的双清别墅里。这一天没有游山,略看慈幼院的男校。这学校比去年九月间又进步了。新设的陶工里,现正在试验期中,居然能做白瓷器,虽然不能纯白,已很白了。试验下去,定更有进步了。熊先生爱说话,有许多故事可记的,我劝他作年谱,或自传。他也赞成。他说他对于光绪末年以至民国初年的政治内幕,知道最多最详。……

熊先生说,湖南新化邹氏藏有康熙、雍正朝的笔记,中多可考证史实。我劝他可搜求来,我们可以为他印行,也是史料的一种。

适之先生所记,颇可想象熊氏创办香山慈幼院初期的形象。

熊氏湖南湘西凤凰县人,人称“熊凤凰”。沈从文先生也是湘西凤凰人,一九二五年五月经林宰平、梁启超二位名家介绍,去香山慈幼院图书馆当办事员,当时“熊凤凰”正在院中,对这位凤凰小同乡,自然关怀备至,惜当年未与沈师谈及香山慈幼院旧事,想像前人,亦渺不可追矣。

熊晚年与毛彦文女士结婚,而毛又是吴宓追了多少年的单相思者。《吴宓日记》已出版,一九三六年日记中多处记到,如七月七日记云:

阴,是日为香山慈幼院回家节,及集团结婚之日,宓感触特深。……宓原决定于今年暑假居清华养静读书,不赴他地游访。乃熊、毛复以香山此会回平,报纸又如去年春之竟相登载。连日平津各报新闻插画,熊、毛俪影,屡见不一。宓深受刺激,因之心情又极烦苦,是夕宓遂作诗一首,题曰《七月七日晚作》云:

一抹西山映晚霞,芳邻咫尺又天涯。雪中私到窥池馆,月下谁同泼乳茶。七夕长生嗟后约,十年幽恨叹无家。清华水木宜消暑,畏逼楚氛去住差。

熊氏是一九三七年十二月廿五日在香港病逝的,吴宓与贺麟自长沙联合发唁电,在抗战流离中。其后直到抗日战争爆发为止,香山慈幼院在北京一共存在了十六七年,北京沦陷之后,便无形中关闭了。抗战胜利后,又开过二三年,《一个女兵的自传》的作者谢冰莹曾在此工作过。

香山慈幼院办院之初,是收容水灾后无家可归的儿童,但因后来办得很有成绩,校址又在风景优美的香山,所以不少阔人,也把小孩送到香山慈幼院上学,因此香山慈幼院中,便有两种学生,一是孤儿,一是阔人的子弟。因为学生都是住校的,学习专心,所以学习成绩一般说是很好的。学校后来不但有自己的校舍,而且有自己的果园,小工厂,还发行院刊,熊氏一直是慈幼院的董事长,抗战前夕,曾著有《香山慈幼院历史汇编》二十二篇,是世界闻名的了。

蛤蟆祭天

天坛自明永乐十八年(一四二一)修建,直到宣统三年清王朝灭亡,前后各个皇帝,不知举行了多少次祭天祈年大典。辛亥之后,没有了皇帝,除“祭孔”而外,其他都取消了,祭天本来也成为历史上的名称了,不料一九一四年十二月二十三日,即是年“冬至”,袁世凯在搞“洪宪”帝制之前,先演了一出“蛤蟆祭天”的滑稽戏。

为什么说是“蛤蟆”呢?这原是由清代传下来,一种迷信的传说。据说西山上有“十戾”,在北京兴妖作怪,清初的多尔衮是个“熊”,到清末张之洞是个“猴”,已有“九戾”,最后“一戾”,就应在袁世凯是个“癞蛤蟆”上,实际这是人们借迷信传说来骂他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,因为他一心想当皇上。再有他人又肥胖腿又短,走路又是“八字脚”,穿一件绣了金团龙的绿蟒袍,走起来一喘一喘,就更是一个标准的“癞蛤蟆”形象了。

《日下旧闻考》载乾隆十三年弘历自作的《诣斋宫》诗有句云:“六龙夙驾迎春驭(次日立春),百辟同钦祈谷斋。丽日和风调玉律,彩旛花胜耀天街。”此诗参阅《天咫偶闻》记载在清代皇帝祭天时,前门大街一带,两旁商店,都悬灯结彩,游人来往不断。袁世凯自然比不上当年他主子的气派了。

袁世凯到天坛“祭天”,却用几千名北洋军来警戒,由中南海新华门到天坛,戒备禁严,连房顶上也布了岗哨,所过街道的居民铺户,届期不许亲友留宿,前门大街和天桥一带摆小摊的小商小贩,也全部赶跑,以保证这位“癞蛤蟆”的安全。

祭前三天,还用大总统名义下了一道“怪”命令:开头是什么“特牲之典,著仪于戴记”等话,而结尾是“本大总统代表国民”等语。其所用礼服比命令还“怪”:大总统头戴“爵弁”,即两头尖的皮帽子,上身穿十二个团龙花纹大礼服,下身穿绣有“海水江牙”的紫缎战裙,陪祀各官,特任官的九个团龙、简任官七个、荐任官五个,下面都是紫缎战裙。各位想想,这样的怪礼服,恐怕现在最大的电影公司中著名服装设计师也难以想象吧?(这张照片,去年在辛亥革命七十年纪念照片集中已发表了。大家有兴趣可找来一看。就知道那个怪样子了。)

当年已有汽车,袁世凯半夜三时乘装甲汽车到天坛南门外,换乘两匹大马拉着的金轮、四角垂着缨络的大马车,到昭亨门(内坛南面的门,天坛内坛四门,其他东曰“泰元”、西曰“广利”、北曰“成贞”,现均在),再坐竹椅显轿到圜丘坛下,由全身戎装、佩带“斋戒牌”的高级军官荫昌、陆锦二人扶着登坛,手捧“祝版”(如古代的“笏”),上面用朱笔写着“代表中华民国国民袁世凯”十一字,焚燎祭天,八时五十分礼成。这就是“蛤蟆祭天”的故事。真是可以同“沐猴而冠”比美的了。

这次典礼,是其大礼官黄某主持设计的。大约三十年前,这位老先生还健在,其家和我是隔开几个院子的邻居,常常在胡同中遇到他,可惜没有机会向他请教,不然,倒可以了解不少当时的掌故呢?

|

|