新書推薦:

《

萤火虫全球史:西方人眼中的古代丝绸之路

》

售價:NT$

388.0

《

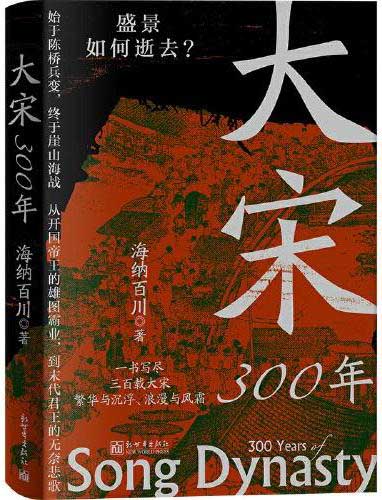

大宋300年(写尽三百载大宋繁华与沉浮、浪漫与风霜)

》

售價:NT$

352.0

《

害马之群:失控的群体如何助长个体的不当行为

》

售價:NT$

449.0

《

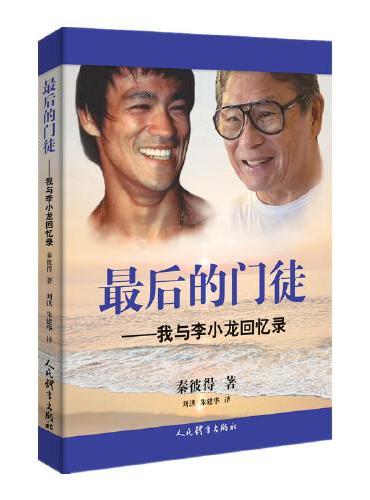

最后的门徒——我与李小龙回忆录

》

售價:NT$

347.0

《

没有明天的我们,在昨天相恋

》

售價:NT$

218.0

《

流动的白银(一部由白银打开的人类文明发展史)

》

售價:NT$

296.0

《

饮食的谬误:别让那些流行饮食法害了你

》

售價:NT$

296.0

《

三千年系列:文治三千年+武治三千年+兵器三千年

》

售價:NT$

915.0

|

| 編輯推薦: |

★这是一部尊重读者智商与生活经验的爱情小说集。

★张惠雯用文字表达了或许是众多朋友体验过而不便言说的暗涌,她像我们在旅途中遇见的一个陌生人,短暂共途却可以深谈,她又像密友,可以默契地知道我们的每一个辗转情思。

★初恋时分的纯挚之爱、七年之痒的牵绊之爱、有缘无分的暧昧之情、触动心怀的忘年之恋、毫无预兆的偶然邂逅、历经坎坷的相依相守……张惠雯将不同境遇下的爱,情动之前的一瞬的光线、色彩和阴影,展现得淋漓尽致。

★年少时哪曾知道,不同的阶段,需要的是不同的爱情,张惠雯将女性和男性的情爱博弈写得如此细致入微,极为少见。

★尽管在爱着,在幸福地爱着,忧伤就像雪一样安静地飘落到心上,覆盖在那儿,忧伤与爱如同孪生兄妹,即便相隔天涯,仍然在那儿。

★连续两届获新加坡国家金笔奖首奖作家作品,纯文学作品中*通俗好读的爱情小说,通俗小说中**有文学性的爱情故事。一部从内在情感到语言表达都极度丰富且好读的佳作。

|

| 內容簡介: |

每一次你都以为这是你的最爱,再不会爱了,后来,你又爱了,每一次都是如此真挚。

张惠雯的爱情小说集,每一篇都让人着迷,呈现人生有关爱的永恒的诗意和不灭的激情:初恋时分的纯挚之爱、七年之痒的牵绊之爱、有缘无分的暧昧之情、触动心怀的忘年之恋、毫无预兆的偶然邂逅、历经坎坷的相依相守……各种“爱”的婉转情思,爱情的不同面貌、不同境遇的存在,淋漓尽致。

|

| 關於作者: |

张惠雯

女,1978年生于河南。曾获新加坡教育部奖学金赴新留学,毕业于新加坡国立大学商学院。后任某咨询公司咨询顾问。现为新加坡《联合早报》专栏作家,居美国。

曾两度获新加坡国家金笔奖中文小说组首奖,2013年获首届人民文学新人奖。

作品见于《收获》《人民文学》等文学期刊。2013年出版小说集《两次相遇》。

|

| 目錄:

|

目录

暴风雨之后 1

歌 21

年轻的妻子 41

爱情的五个瞬间 63

岛上的苏珊娜 93

在屋顶上散步 105

末日的爱情 119

安娜和我 139

月圆之夜 159

醉意 175

蓝色时代 201

岁暮 221

|

| 內容試閱:

|

蓝色时代

是谁欣喜呐喊

当蓝色诞生之时?

——聂鲁达

和其他高中二年级的男孩儿相比,他比较安静,不爱和父母争执。他母亲有时会困惑地说:“这孩子应该是在叛逆期呀……”他父亲认为,自己当年就没有经历什么叛逆期,儿子和他很像,所以也不会有叛逆期。而在他看来,他和父亲一点儿也不像,几乎没有任何相似的地方。他尤其不喜欢父亲说一点儿也不可笑的调皮话时那种哗众取宠而又笨拙的样子。但这些,他不会让他们知道。在他这方面,那些高中时期男孩儿们努力培养的“坏习惯”,他照样都学会了:蹲在厕所里抽烟、参与斗殴、看小电影……可他做任何事情都不至于太出格。只是某些时候,他感到自己仿佛在毫无感觉地拖着一个重得可怕的躯体,而有时候,他又觉得躯体才是空的,一些他说不清楚的、莫名其妙的东西却很重。当他感到迷惑时,他就会找些事情做,例如,约朋友到街上随便走走,或是到网上冲浪。

暑假的某天晚上,他母亲从火车站接来了一个同学。那个女的要来省城办事儿,临时借住他家。母亲让他睡书房的折叠床,却让那个女的睡他的房间。他有些生气,但他想,要表达不满也要等到客人走了以后。所以,当母亲让他像小孩子一样叫客人“阿姨”时,他也忍住了怒气听话地叫了。但他的脸红了,叫完之后就马上走开了,觉得母亲这样做很可笑。他听见那个女的说:“哎呀,你儿子长得还挺秀气的。”

“他呀?秀气什么呀?我整天说他小眼儿眯……”

他不愿意听下去,把书房的门关上了。

后来,他得知这位阿姨叫薛彤,是母亲高中时代的同学,离婚了。早上,他起得晚,父母都已经去上班了,屋子里就剩下他们两个。大部分时候,他都待在书房里不出来,但吃早饭的时候必然会碰见她。有时还不得不尴尬地和她一起吃。这时候,她通常会找些问题问他,例如问他的学习情况、上什么网站、会不会经常聊天,等等。当她说话的时候,她会直视他的眼睛。一开始,他也会直视她的眼睛回答,但很快,他就习惯性地低下头,退缩了。吃完饭,她坚持要收拾碗筷,他就又钻回书房里去了。在门的另一边,他听到她在看电视。他想:她长得并不美,只是看上去比妈妈年轻一点儿,因此,他不必不敢直视她。

她总在快到中午的时候出门,晚饭以后回来。当他听到客厅门重重关上的声音时,他感到松了一口气,似乎心又被放回了原处。于是,他走到客厅去,看电视或是躺在沙发上翻杂志。偶尔,他也回自己的房间看一看,她似乎故意不把门锁上。有一次,他拉开衣柜,看见她的一堆花花绿绿的衣服挂在自己的柜子里。他有点儿惊讶地赶紧把柜子关上了。

她害怕猫。有两次,她敲书房的门,让他帮她把猫抱出来。他们家养的那只叫“佳佳”的猫喜欢睡在他房间里那张宽大的写字桌上。当他去抱猫的时候,她闪在房门的一边偷偷看着,不敢靠近。有一天,他注意到她没有在惯常的时间出门。中午,她煮了面条,叫他来吃。于是,他又要和她面对面坐在餐桌那儿,因为是否直视她和说什么话的问题而不安。

她问:“你干吗天天躲在房间里?你躲在里面干什么?”

“也没干什么,上网、睡觉。”他说。

“啊,你的生活真不健康。你这么年轻,应该喜欢出去玩儿,到处去玩玩儿。”

他笑笑,没答话。这时候,躲在某个地方睡饱了的佳佳迷迷糊糊地走出来,抖动几下身子,跳到他的腿上卧着。她叫了一声,却没有逃跑。他叫她不用怕,因为猫并不随便咬人。

“我只是害怕它跳到我身上,我害怕毛茸茸的东西。”她说。

“它不会乱跳的。”他说,并且把一只手搭在佳佳的身上,防止它跳动。而猫没有跳动的意思,它又闭上了眼睛。

“你吃得太快了。”她又说。

他的脸变得发烫,这说明她一直在注意他,想必他吃面条的样子看起来很滑稽。他觉得自己被戏弄了。于是,他抬起头看着她慢慢说:“总不能像个女的一样慢。”她没有说话,只是盯着他,嘴角上翘,浮动着一点儿笑意。他觉得自己不能退缩,他心里仍然在想:她并不美,我不必不敢看她……有一会儿,他们像相互挑战一样直视着对方。最后,还是他先躲开了,带着一点儿受辱的感觉吃完了碗里的面。

他回到书房里,心仍在怦怦跳动。他走到窗户那儿拉开帘子,呆看了好一会儿,才发现外面在下雨,纤细的、毫无声息的雨。他关上窗户,把帘子拉上,房间里明亮的光线一下子消失了,他就像把自己隐藏在了一个笼子里。然后,他躺在折叠床上,竟然迷迷糊糊地快要睡着了。这时候,他听见一声尖厉的叫声,他睁开眼,怀疑自己听错了,但很快又是一声。他拉开门跑出去,发现她贴着床对面的墙站在那儿,赤着脚,惊恐地看着他,朝床上指了指。他走过去,发现佳佳卧在床尾那块叠起来的毛巾被上。猫也受了一点儿惊吓,圆睁着两眼,机警地盯着发出叫声的那个女的。

“别害怕,我把它抱出去。”他转头对她说。这时,他看到她穿着一件很薄的睡衣靠墙站着。他发现,他所不敢直视的不仅仅是她的脸,还有她的皮肤和胸脯。

她有点儿急促地说:“它不知道什么时候跑进来的,我刚才想躺一会儿,脚差点儿踢到它。吓死我啦。”

“猫有什么好怕的,它还怕你呢。”他笑着说。

他把猫放到门外的地板上,转过身来,发现她就站在身后,像那天吃饭时那样看着他,只是离得更近。他觉得应该走,身体却立在那儿一动不动。然后,他发现自己被拉了一下,房门 “砰”地关上了。他就站在她对面,她把背部紧紧地贴在门上。他发现房间里很昏暗,因为窗帘是拉上的,但却可以清楚地看到她睡衣下面的乳头,或者说他并没有看到,只是感觉到。他觉得燥热憋闷,身上不停冒汗,还在想是否是她把他拉进来的。他离她太近了,他感到她的呼吸都在烧灼他。当她把他的手放在她胸脯上时,他一下子软弱了。而她的身体就像被某个火热的东西烫化了一样,变得柔软、黏稠、吸附着他。于是,他喘着气搂住她。这时候,他感到她在轻轻推他。在慌乱之中,他们已经倒在床上,亲吻、抚摸,就像两个饥饿的人一样。正在他想要揭开那块阻隔着他们的布、把手伸进她睡衣领口的时候,她猛然停下来,接着用力把他贴在她胸脯上的头推开了。随后,她挣扎着推开他的身体,站起来。他也站起来,因为震惊而不知羞耻地、呆呆地望着她。

“你走吧,快走吧。”她的声音低沉而坚决。她用手拢住蓬在耳朵旁的杂乱的头发。

他又愣了一会儿,然后转身朝房门走去。

“都怪我,我没有想到……”她在他身后说。

他困惑、愤懑,又无地自容,什么也没有说。

他回房间换了衣服,去找一个朋友。整个下午,他们都在玩“连连看”游戏。后来,朋友留他在家吃饭。回去的时候,薛彤和他父母都坐在长沙发那边看电视。她回过头冲他笑了一下,关切地问他吃好了没有。这种装出来的态度使他感到自己一下子就被疏远了。他发现父亲更卖力地表现幽默,因此显得比任何时候都滑稽可笑。

那天晚上,他没有睡好。他不断回想下午的情景,他那个东西就不断弹跳起来,令他兴奋又不禁感到羞耻。以往,他怎么也不可能想象到,他会跟和自己母亲一样大的女人做出这样的事情。他又想到她平时的样子,还有今天晚上当他回来时,她那种惺惺作态的样子。但每一个样子,即便是那些已经模糊不清的影像,或是让他费解的虚假、反复无常,都促使他更想和她睡觉。但他不认为自己只是想和她发生关系。他觉得自己真的喜欢上她了,是和以往都不一样的喜欢,而且这些天来,他的尴尬、躲藏都是因为这种喜欢。可见,他早就喜欢上她了。他对此有些疑惑,又感到不知所措。但他最后终于明白,其实,根本不在于他决定做什么,而在于她决定做什么。他不可能抵抗她的决定,他倒也不觉得这是他的失败。

将近凌晨的时候,他睡了一会儿。很快,他又醒了。他想象着早餐时候会发生什么,可过了一会儿,他听见外面的人在说话,听见母亲要父亲开车送薛彤去车站。他的血立时都往脑门涌来,心好像被狠狠地揪了一把。他们吃饭、寒暄,弄出一阵阵不大不小的嘈杂。随后,他们就都走了。他被遗留在毫无意义的、空洞的安静中。他怀疑这是否是一个不好的梦,但他看到蓝色的光线已经穿透窗帘,像往常一样,照在他的皮肤上,使它呈现出一种真实而丑陋的青灰色。他不理解这一切是如何发生,又如何突然逝去的。

那天,他不想待在家里。他想了很多可能,最后决定去姥姥家。他骑自行车去,路上用了四十多分钟。后来,当他到了那条街上之后,他发现他很难确定姥姥到底住在哪栋楼里面。以往,他都是和父母一起来,父亲把车停在某个停车场,他们再从那里走到姥姥所住的那栋楼的后门。他跟着他们,从来没有留意记路。如果他能找到那个停车场,或许能靠着回忆找到那栋楼。但他很久没有来了,一些旧楼在拆迁,还有些地方在施工,光秃的街道上尘土飞扬,一团嘈杂和混乱,他确定他不可能找到停车场。他打电话问母亲,她吃了一惊。当姥姥给他打开门的时候,她比她女儿更吃惊,拉着他的手看了好长时间。

老人在她局促、老旧的房子里转来转去,想要给他找些吃的,但最后只找到了几根小黄瓜。然后,像以往每次见到他一样,她唠叨着小时候他跟着她时有多么捣蛋。可这一次,他并没有听得很厌烦,他只是偶尔有点儿跑神儿。他记得客厅的木窗户前面以前有一大片树荫,但姥姥说,他们最近把树都砍了。姥姥下楼买菜去了。他在屋子里仔细看了一圈儿。他发现姥姥卧室里的窗帘撑杆塌下来了,炎热的光透过窗户照进来。他小时候曾在这个房子里住过两三年,可他只剩下一些模糊得快要被抹去的印象。当他独自坐在屋子里、置身于破旧的家具之中时,他竟然又想起那个情景,想到她和他单独待在这个孤寂的屋子里……后来,他站起身,去储藏室里找到锤子和钉子,把塌下来的窗帘固定好。

晚上,他仍然回家吃晚饭。母亲对他的表现很满意,不断在饭桌上夸奖他,说了些“长大了”、“懂事了”之类令人反感的话。似乎为了回敬她,他说:“我觉得姥姥一个人住不方便,你们为什么不把她接过来?”

饭桌上出现了短暂的沉默。

过一会儿,父亲说:“我看她一个人也住习惯了,让她来她还不一定来呢。”

“你们也没有让她来啊,你们问过她吗?”他不留情面地说,带着讽刺的神情。

“以前也问过。”他母亲把这个话题敷衍过去。

后来,母亲提起薛彤,不满地说:“总算走了。生活习惯不好,房间里落得乱七八糟,还得跟在她屁股后收拾。”他有点儿吃惊,没想到母亲根本不喜欢薛彤。可她们两个在一起时,竟然显得很亲热。那天夜里,他搬回自己的房间里睡。他拉开衣柜仔细看了一遍,她什么也没有留下。他躺在她头一天晚上躺的床上想着发生在他们之间的事儿,那也是他们昨天一起躺在上面的床。但母亲已经把床单换了。

白天,他像往常一样上网看一会儿帖子,但他发现这些东西不再像以往那么吸引他。他心里似乎有了一大块儿可怕的空缺,他现在的消遣方式都没法把它填满。他想起她的时候,就仿佛又置身于房间里昏暗的光线和燥热动荡的空气中,有时候他的身体甚至都有些发抖。他不得不在网上搜索小电影来抚慰突然鼓胀起来的欲望。那些赤裸裸的器官仍然刺激他,但他模糊地感觉到其中的不同:他们因为亲吻抚摸而渴望做那件事,那些人却因为要做那件事而需要不断去亲吻抚摸;他像是猛然坠入一个昏暗、拥挤的角落里,周围的一切都挤压他,他并不清楚自己接下来该做什么,而那些人却知道,他们处于一览无余的光亮之中……

他不知道是否还有可能和她在一块儿,抱着她倒在一张床上。他不能理解,为什么她要那么做,然后就走了,不告诉他,什么东西也没有给他留下。似乎她就是为了存心摆脱他才匆忙离开的,可也是她把他拉进房间里、把他的手放在她的胸脯上的,她似乎从一开始就挑逗他,用她的眼睛。他不理解为什么他会被突然推开了,但有时他又仿佛觉得自己懂得一点儿。

他开始失眠,常常在半夜里睁开眼睛,看着头顶上方那些模糊的影子和暧昧不清的光线,光的中央似乎有些深绿色的、闪烁不定的光点,然后,它向周围洇成墨蓝色,直到变成更淡的、透明的烟蓝色。他比往常更频繁地自慰,甚至在白天,他也把自己关在房间里做这件事。他感到羞耻却又毫无办法。有一天上午,他站在阳台上,看着晾晒在下面院子里的,在风里蜷曲、摆动的白床单。他想到,如果他再不管住自己,也许身体和自尊心都会被打垮了。于是,他把自己积攒的零用钱拿出来一部分,买了一双心仪已久的彪马跑鞋。每隔一两天,他在晚上九点钟左右出去跑步。

他跑步的地方是附近的一个小学校。因为是假期,周围没有多少行人,很安静。晚上,只有半边的路灯亮着。他绕着学校的围墙兜圈子,一开始每次跑四圈,慢慢增加到八圈。校园里栽种的大树枝杈伸出围墙外面,浓密的阴影洒在他奔跑的那条路上。他跑完以后,就在这条路上走一会儿,缓和下来。有时候,他会突然想起某个细节,譬如她的头发落在他手背上的感觉。当他回过神,他看到枝杈之上的天空是暗蓝色的,那种深邃的蓝仿佛要把他的心带走、吸纳进去。他置身于静寂、阴影和凉风之中时,感到在他心里暴躁翻搅着的东西平缓下来,它们缓缓流淌,却似乎流进了更深的地方。

跑步之后,他睡得好一点儿了,在那件事情上也变得比较节制。父母对他的新习惯很赞同,但显然有点儿费解。有一次,母亲问:“你是不是准备参加学校运动会?哦,我明白了,你是想引起那些女孩儿的注意啦。”她说完自己笑了起来,父亲也跟着笑。很快,他们的注意力转移到电视上去了。他从一旁悄悄注视他们,屏幕的闪光使他们看上去脸色苍白、毫无生气,父亲的嘴还微微张开,流露出一种呆滞的表情。他突然觉得他们有点儿可怜:他们什么都不知道,而且连这一点也不知道。现在,他偶尔会在晚饭后一个人出去走走。

家里太闷热,风很难绕过前前后后那些拥挤的、仿佛粘连起来的楼房吹进来,而且,他们总爱看那些虚假得可笑的电视剧。当他一个人走在街边,他会注意到路边落满灰尘的、脆弱的小树,无人照看的、独自奔跑着的小狗,街心花坛里那些正在凋零的花,某个站在街边的、赤裸着上身的肥胖男人……这些东西,可笑的、可怜的或是无关紧要的,似乎都能在他的心里投下一点儿忧郁的倒影。有时,他的目光忍不住落在一个走过来的女人的胸部,那些微妙、柔软的突起既让他感到难堪,又勾起他的幻想。

某天晚上,他散步时经过一个旧书摊,稍微迟疑了一下,就被摊主规劝买了几本廉价书。于是,他意外地发现,对于心里面那块巨大的、可怖的空白,这些东西竟然有用。在他读这些书的时候,他感到有些空白像裂痕一样被填补了,但也有新的空白、渴求生长出来,一些他说不清楚却能感受到的东西。父亲无意中发现儿子成了一个阅读者,立即把这件事和他自己联系起来:“我跟你这么大的时候也特别喜欢看书,只要能找到的小说、散文,我都看。不过,那时候的书可没有现在多……”他笑了一下,完全不信父亲说的话。他觉得父亲心里面有更大的空白,只是他根本不去想那片空白。

他更少出门了。家里只剩下他和小猫,他们的关系因此比以前更亲密。当他躺在床上看书的时候,小猫经常卧在他的脚边。某些时候,就在他把它抱起来的一瞬间,它的光滑的皮毛、柔软的骨肉竟让他联想到了触碰肉体的感觉。他有点儿羞愧地又把它放回到沙发上或是他屋里那张桌子上。有时候,他朝它看过去,发现它也正在盯着他,它那双眼睛仿佛洞悉一切,又有种桀骜不驯的光芒。他对于这聪慧的动物反而有点儿害怕了。现在,小猫不再像以往那样等着女主人回来才讨吃的。当它饿的时候,它会找他,跟在他脚边一边跑一边仰头看着他叫。他只好去给它煮一个鸡蛋,或者喂它一根火腿肠。后来,即使女主人在家,它也会跟着他,它已经把他当作最信任的主人。

那天,他被邀请去一个朋友的生日聚会。晚餐以后,他们分成两桌打牌。有个行为一向开放的女孩儿宣布,如果她们这组最后输了,她就亲所有在场的男生。男孩儿们都为这个赌注尖叫起哄。后来,她们组输了,她果真履行诺言。她连续亲了好几个男生,嘴里还故意发出“啪、啪”的响声,其他人在一旁替她喊“加油”、拍手。他很紧张,因为他还没有想好怎么应付,但他很清楚他自己一点儿也不想被她亲,而且,不知道为什么,她那张嘴在他的想象里成了一张粗厚的、男人的嘴。轮到他的时候,他只好仓促地硬把她推开了。所有人都惊呆了,他尴尬地笑着说:“我就免了吧。”那女孩儿瞪着他,眼里冒火。他知道自己这样做侮辱了她,也扫了所有人的兴,但不知道该怎么弥补。那女孩儿突然冲他嚷道:“你有什么了不起,你以为你是谁呀!”她就要朝他扑过来,他们把她拉开了。结果是,她决定不再亲剩下来的几个男生。他猜想,他们当中有的人一定因此而暗暗恨他。接着,他们又喝了一轮啤酒,大家看他的目光都有些怪异。他突然觉得周围这些亢奋地吆喝着的人都很幼稚,忍不住在心里嘲笑他们。他也知道自己今后会更孤独了。

他赶晚班地铁回家,整个车厢里包括他在内只有五个人。在这个行驶于地下的明亮而空荡的匣子里,他更觉得孤独渗透了他,就像车厢里冰冷的空气一样。他明白自己为什么粗鲁地拒绝被那个女孩儿亲,他当时就明白。他已经和以往不一样了,几乎成了另外一个人。地铁在尖锐的呼啸声中不断攀上地面又潜入地下,他幻想着自己正坐在另一辆车上,要去某个陌生的地方。可他知道,让他担心的不是找不到她所在的地方,而是被拒绝。

回到家的时候,母亲在他的房间里,把他吓了一跳。她说,薛彤打电话了,她有一个小电话簿忘在房间里了,让帮她寄过去。他帮母亲一起找,最后,在床垫和床头之间的缝隙里发现了那个小本子。

“她给你地址了吗?”他问。

“给了,刚才打电话时给的,我记下来了。”

“嗯。”

母亲又说:“真麻烦!还得去邮局,邮局是不是都下班很早?”

“那我去吧,反正我没事儿。”

“真乖,那我把地址给你。”她很高兴地说。

他就这样轻易地得到了她的地址。第二天上午,他骑车去邮局把电话本寄走了。当他在信封上写她的地址和名字时,心里有一股莫名的激动,似乎这也是把他们联系起来的一种方式,似乎这些字里面也有她的身体、头发的气息。他还想到,这看起来像是她特意布置的,她可能故意把电话本塞在那个缝隙里,以便让他知道她的地址。但对于这个猜测,他也没有多少把握。他犹豫了一下,没有在寄信人那栏填写自己的名字,只是把他家的地址缀在信封的右下角。

他放着她的地址,甚至经常拿出来看。他不敢给她写信,除此之外也不知道还能用它做点儿什么。不过,就像个经常寄信的人一样,他开始留意邮筒。他发现这个城市里邮筒少得可怜,它们隐藏在某些破落街道的角落处,脏得似乎已经废弃很久了。他想起他在书上读到的一句话:动笔写信这件事本身就表示……一切。但现在,人们显然已经失去了这一切。

那一天,他在书店里注意到一个卖明信片和卡片的专柜,或许是新开的,或许早就有了,只是他没有注意到。他以前从没有买过明信片,可当他走过去,随手翻看这些明信片的时候,心底突然泛起了温柔的波动,明媚而又幽暗。他挑选了五张。

他知道自己为什么会买这些明信片,可整个下午还是犹豫不决。后来,他选了一张,在背面的横杠上工整地写下她的地址和名字,写好之后觉得字体工整得有点儿不自然,所以,当他在左下角写自己的地址和名字时,字体又太潦草了。他小心翼翼地在地址下面、最靠近边角的地方飞快地写下了一行号码。然后,他盯着那几个数字看了很久,不知道在她看来,这些数字是否有什么意义。当他把那张明信片扔到邮局外面的邮筒里之后,就像完成了一件沉重的任务,他感到身心的疲倦和松弛。

他计算着信件可能到达的时间,也计算着暑假还剩下的时间。不知道为什么,想到暑假即将过去,他竟然感到从未有过的忧愁。一个星期后,他预感她可能会给他打电话。他开始躁动不安,夜里也不关机,总是注意着电池的电量。每当手机开始震动,他就匆忙地跑过去,心里的火花又爆裂地燃烧起来:难道是她的短信?可并没有陌生的号码给他发短信,更没有陌生的未接电话。这样又一个多星期过去了。那天夜里,他突然觉得不用再等了。他从床上坐起来,把手机关掉。他想他现在可以确定了,她根本不想再见到他,她可能想像忘掉一个过失那样忘掉他。这样,他反而觉得平静了,不再受焦躁的等待和期盼的折磨。

他开始等着开学。

那天晚上,只有他和父亲两个人吃晚饭,母亲去参加同学聚会了。母亲回来的时候,他正在餐桌那儿给猫准备鸡肝儿拌饭,因为它现在改变了习惯,总是在四五点钟吃一顿,再在九点多钟吃一顿。他发现母亲打扮得很漂亮,化了妆,还挂了一条水晶项链。

母亲很兴奋,没有换衣服就坐在沙发上对父亲讲她的聚会。她提到一些女人的名字,大部分他都没有听过。后来,她说:“上次住在咱们家那个薛彤,我今天才知道她得了乳腺癌,上次来主要就是到医大附属医院确诊的。她也没和我说,可能是怕我们觉得晦气。我今天碰见了晓棠才听说,还挺可怜的,可能回去就得做手术。不知道现在怎么样,我有空得和她打个电话。哎,挺可怜的,现在得癌症的真多……”

“真想不到,”父亲有点儿淡漠地说,“看上去还好好的。”

他把小猫带到阳台上去喂。在从客厅流泻到阳台上的、那条带状的灯光里,他蹲下身,一动不动注视着那动物轻轻晃动的脆弱头颅和它背脊的线条。吃完以后,猫满足地离开了。他拿扫帚把洒在地上的残渣扫干净,才回到自己房间。他听见父母在外面的说话声、洗澡间里传来的水声,直到一切平静。他倚着床头,在黑暗中不知道又坐了多久,然后他躺下去,凝视着头顶的黑暗渐渐变得模糊、含混。“癌症”这个词一直在他脑海里盘旋、飞撞,却缺乏真实的分量,因为他不明白这个险恶的东西对她具体意味着什么,他只能想象他所接触过的那柔软、美丽、丰满的东西渐渐干瘪、枯萎、消失,成为可怕的伤口……在晨光和梦境交织的那片蓝色光线中,他感到泪水一再涌满眼眶,可让他痛苦的却是些毫不明确的东西,这痛苦本身就是缥缈而充满疑惑的。仿佛有一个强大、虚浮而恐怖的东西笼罩住她的命运,而阴影落在了他的身上。在这阴影之中,他只觉得自己软弱、愚蠢而渺小。

假期最后一天的上午,他准备好第二天去学校要带的东西,把跑鞋刷洗干净。下午四五点钟的时候,他照常喂小猫吃了一个鸡蛋。将近傍晚时,他来到邮局,邮局绿色的大门和细长的窗户都已紧紧闭拢。他从车篓的袋子里拿出四张明信片,犹豫着是否写上“祝你健康”之类的话,后来却没有写,也没有填上寄信人的地址。他把明信片一张张、小心翼翼地投进邮筒,似乎它们可能轻易地破碎、遗失。然后,他推着自行车离开了。黄昏时候橘色的光芒已经泼染在街道、楼房和路旁的大树上。上车之前,他又回头看了一眼:矮墩墩的邮筒孤单而静默地立在那儿,仿佛被遗忘在一切光线、色彩和阴影之中。

|

|