新書推薦:

《

明代一条鞭法(精)--梁方仲著作集

》

售價:NT$

398.0

《

自我与本我:弗洛伊德经典心理学著作(精装典藏版)

》

售價:NT$

347.0

《

消费是什么 : 关于消费主义的社会学研究(一本书告诉你为什么买买买之后也有巨大空虚感)

》

售價:NT$

301.0

《

人类简史系列(白金纪念版)(套装共4册)

》

售價:NT$

1612.0

《

深度学习推荐系统2.0

》

售價:NT$

653.0

《

小欢喜2:南京爱情故事

》

售價:NT$

352.0

《

分解工作法:聪明人如何解决复杂问题

》

售價:NT$

305.0

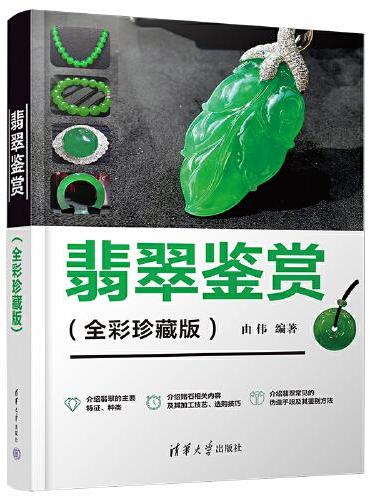

《

翡翠鉴赏(全彩珍藏版)

》

售價:NT$

352.0

|

| 編輯推薦: |

《中华文史名著精选精译精注丛书》是教育部属下全国高等院校古籍整理研究工作委员会策划的大型古籍普及类图书,由章培恒、马樟根、安平秋三名先生任主编,组织全国18所大学的古籍整理研究所所长任编委,在全国范围内选请学有专长的学者承担各书的译注。全民阅读版精选名人文集49种,既有人们所熟知的陶渊明、李白、杜甫、苏轼等人的词章,也有以往不太被出版市场关注的司马相如、诸葛亮、黄宗羲、顾炎武等人的文藻,以期全面反映中国文学史的历史脉络。丛书涵盖面广、作者阵容强大、注释精准、翻译优美,入选首届向全国推荐中华优秀传统文化普及图书、国家古籍整理出版专项经费资助项目。

丛书特色

本丛书由教育部全国高校古委会倾力组织编写。全国高校古委会成立于1983年,是教育部直属的事业机构,负责全国高等院校古籍整理研究与人才培养工作。古委会组织全国18所大学的古籍整理研究所所长任丛书编委,在全国范围内选请学有专长的学者承担各书的译注。本丛书入选首届向全国推荐中华优秀传统文化普及图书,是具有较高学术价值和文化传承价值的古代文化典籍,也是探索中华文明发展规律、传承中华民族文化精髓的普及图书。

选目涵括面广,全面展示了中国文

|

| 內容簡介: |

明代徐渭书画外有《徐文长三集》二十九卷,《徐文长逸稿》二十四卷,《徐文长佚草》等多种著述。自称吾书*,诗二,文三,画四。徐渭现存诗二千一百余首,文八百余 篇。本集共选录诗68首,文23篇。诗文后有复旦大学教授傅杰先生注释和翻译,前有傅先生导读忠告读者古籍今译之作用,不仅在普及,更在引导研读原书。

凤凰出版社(原江苏古籍出版社)2020年8月出版 32开西式精装简体横排中华文史名著精选精译精注:全民阅读版

|

| 關於作者: |

|

傅杰,复旦大学中文系教授。1961年9月生于浙江杭州。1979年考入杭州师范学院中文系本科,1983年毕业后考入杭州大学古籍研究所,师从姜亮夫、刘操南教授治中国 古典文献学,留所担任姜亮夫先生助手。现任浙江大学马一浮书院教授。

|

| 目錄:

|

目录

导读

杨妃春睡图

二马行

淮阴侯祠

少年

廿八日雪

赋得百岁萱花为某母寿

九马圉人图,二圉醉濒堕

四张歌

漂母非能知人,特一时能施于人耳,观其对信数

语可见。而古今论者胥失之。予过其祠,感

而赋此

十四日饮张子荩太史留别伍公祠

海上曲(选一)

日暮进帆富春山

将至兰溪夜宿沙浦

入燕(选一)

上冢

画易粟不得

送刘君(选一)

侠客

西北(选一)

赋得风入四蹄轻(选一)

严先生祠

春日过宋诸陵(选一)

龛山凯歌(选三)

凯歌二首赠参将戚公(选一)

题画梅

盛懋秋江画,董尧章索题

贺知章乞鉴湖一曲图

沈君索题所画二卉贺人新婚(选一)水仙(选三)

竹枝词(选一)

王元章倒枝梅画

水仙杂竹

芭蕉鸡冠

水墨兰花

阊门送别

嘉靖辛丑之夏,妇翁潘公即阳江官舍,将令予

合婚,其乡刘寺丞公代为之媒,先以三绝

见遗。后六年而细子弃帷,又三年闻刘

公亦谢世。癸丑冬,徙书室,检旧札见

之,不胜凄惋,因赋七绝(选四)

内子亡十年,其家以甥在,稍还母所服,潞州红衫,

颈汗尚,余为泣数行下,时夜天下雨雪

校沈青霞先生集,醉中作此

七十二峰归来书寺壁

葡萄

牡丹王生索写葡萄

宣府教场歌

边词(选二)

自马水还道中竹枝词(选一)

浅色牡丹

竹石

雨雪(选一)

山阴景孟刘侯乘舆过访,闭门不见,乃题诗素纨

致谢

掏耳图

风鸢图诗(选六)

竹染绿色

题画诗

水墨竹枝

豁然堂记

借竹楼记

西施山书舍记

酬字堂记

自为墓志铭祭少保公文

与诸士友祭沈君文

彭应时小传

抄代集小序

郦绩溪和诗序

叶子肃诗序

书草玄堂稿后

书田生诗文后

书季子微所藏摹本《兰亭》

书朱太仆《十七帖》

书子昂所写《道德经》

书夏山水卷

书沈征君周画

跋陈白阳卷

题自书一枝堂帖

与季友

与朱翰林书

答张太史

|

| 內容試閱:

|

导 读

一

徐渭(15211593),初字文清,改字文长,号天池,又号青藤,别署田水月等,生于浙江山阴(今绍兴市)。其父徐,曾任四川夔州府同知,晚年与继室苗氏的侍女生下徐渭。百日之后,徐病故。嫡母苗氏收养徐渭,后因家道中落,将他的生母和一批仆人遣散。徐渭十四岁时,苗氏逝世,他随异母长兄一起生活。长兄比他年长近三十岁,跟他殊少共同语言。这样的家庭境遇,使徐渭自幼就感受到了骨肉煎逼,萁豆相燃,日夜旋顾,惟身与影(《上提学副使张公书》)的孤独。

徐渭聪颖好学,少有文名,九岁即能做八股文。十岁时,山阴县令刘昺面试后勉励他多读古书,期于大成,勿徒烂记程文而已。在后来的十余年间,徐渭弃程文而肆力于经史百家,其结果,一方面是植深了他的学养,拓宽了他的心胸;另一方面又使他科场失意,二十岁才勉强考中生员,而此后的二十年中,八次乡试竟八次受挫。他的婚姻也像仕途一样多舛。二十一岁入赘潘家,婚后五年,十九岁的妻子在分娩后死于肺疾。他本可继承兄长的遗产,却因入赘潘家诉讼失利,房产被有权势的无赖侵占。他没有资财,也没有了家,个人生活充满了不幸。

当时的明代社会,正处在内忧外患之中,用徐渭的话来说,方其权奸肆逆,虏寇冯陵,纷狐雄而鼠窃,实异恶而同狞(《会祭沈锦衣文》)。就内而言,在位的明世宗不理朝政,迷信道教,只祈长生,进谏诸臣或被革职,或被定罪。奸臣严嵩因善迎合上意,得到世宗宠信,任辅相二十年,得以专擅国事,结党营私,致使贪贿公行,国库空虚。就外而言,占据河套一带的蒙古鞑靼部右翼土默特万户首领俺答对明贡奉不时,又乘明朝政紊乱大举扰边;与此同时,东南沿海的倭寇勾结豪绅、奸商、海盗,加剧了在浙闽一带的侵扰,致使许多工商业市镇受到破坏。

徐渭曾师事王阳明的弟子季本,深研王学,兼通佛道,但他更关注着社会现实。鞑靼南下时他相继写了《二马行》《今日歌》等诗,对权贵只顾享乐、无意战务的行径作了鞭笞。他尤有志于保卫乡土、抵御倭寇。正是在这样的时候,他结识了时任浙闽总督的胡宗宪。胡氏十分看重他的文才,屡次招他入幕府掌文书。徐渭既对实现自己的济世之志愿望热切,又感念胡氏的知遇之恩,在嘉靖三十六年(1557)正式入幕。

入胡幕后,徐渭支持并参与了胡氏主持的抗倭战事,得到的生活待遇也很优厚。但文人而有出位之思,依傍门户,不敢从心所欲,势必至于进退失据(钱锺书语),更大的悲剧也从此开始。

胡宗宪有勇有谋,长于韬略,在平定东南倭乱中起了重要作用一代名将戚继光,也是因为他的青睐重用,而成就最主要的抗倭功业的。但在中国的封建专制政体中,决定官吏升迁不只凭个人政绩,更在与最高统治者及上级官吏的关系,也就是要有后台与靠山。胡氏的地位是由严嵩及其党羽赵文华维护的,而徐渭反对严嵩一党的态度却很明确。他的姊丈沈生性耿介,刚直不阿,终为严嵩所害,徐渭一直深怀义愤。他入幕后,代胡典文书五年余。其间胡不断向严、赵送礼致信,所有文字都交徐渭代草,类皆阿谀谄媚之语。徐渭自哀渭于文不幸若马耕耳,而处于不显不隐之间,故人得而代之,在渭亦不能避其代(《抄代集小序》)。他几度离开胡幕,又数次被召回。由于作文不是说真话,不是出于真心,其心理的自我折磨是不言而喻的。徐朔方先生指出:为此而引起的内心矛盾应是他精神分裂症的原因。(《论徐渭》)徐渭在《抄小集自序》中说余夙学为古文词,晚被少保胡公檄作鹿表,已乃百辞而百縻,往来幕中者五年。卒以此无聊,变起闺阁,遂下狱,就透露了个中的消息。

嘉靖四十一年(1562)五月,严嵩在御史邹应龙的弹劾下被免职。胡宗宪也因与严嵩的关系受到参劾;十一月世宗下诏将之逮捕,解京治罪。胡至京后,世宗以其抗倭有功暂免处分。次年十月,胡再度被捕,终死在狱中。胡府幕僚多受牵连。何况徐渭才气逼人,不拘小节,早已受到天才们常易受到的忌恨。他感到逼近的威胁,更感到深深的绝望。接连的不幸遭遇与沉重的精神压力,以及脑风加剧,使他终于发狂。他为自己写下一篇长长的墓志铭,决意自弃人世。他沉痛地说:人谓渭文士,且操洁,可无死,不知古文士以入幕操洁而死者众矣,乃渭则自死,孰与人死之!他拔下壁柱上的铁钉击入左耳窍,当即血流如注,昏死过去,医治数月,乃得痊愈。之后他或以斧劈面,或椎击阴囊,屡次自戕竟都不死,却在狂病的又一次发作中杀死了继室张氏。

在第一个妻子潘氏死了十三年后,徐渭曾入赘杭州王家,但以受到虐待,这次婚姻不到一年就结束了。次年(嘉靖四十年)胡宗宪为他续聘了张氏。徐渭对潘氏至老仍一往情深,再婚生活很难和谐;加之在他可塑性最强的岁月里因寄人篱下而形成的偏激敏感,患狂病后更多疑易怒,终于酿成杀妻的惨祸。他被投进监狱,度过了七年负枷戴锁的犯人生活。在友人的救援下,于万历元年(1573)五十三岁时得以保释。

出狱后他参与了《会稽县志》的编撰。后经老友张天复之子张元忭等的疏通被正式释放。万历三年(1575)秋,徐渭开始在吴越游历。次年夏应老友宣化府巡抚吴兑邀请北上,先在北京小住,后出居庸关,至宣化府,到塞北边关巡访考察。因体力不济,次年春返北京。之后曾回绍兴养病。万历八年(1580)初再到北京,居京三年,以他的艺术作品而名动京师。但他性纵诞,而所与处者颇引礼法,久之,心不乐(陶望龄《徐文长传》),遂病发。万历十年(1582),长子徐枚把他接回故乡山阴。

其时徐渭已到暮年,而与他为伴的,仍然是疾病与贫困,赖以度日的便是收薄租,卖字画,甚而要典卖书籍衣物。在数千卷书斥卖殆尽后,被褥破烂了也无力更换,以至于只能睡在稻草上。他以诗文、戏曲、书画来寄托发泄他的情感,又写下《畸谱》,记录了自己不堪回首的一生。万历二十一年(1593),七十三岁的徐渭在变卖了所有可以变卖的东西之后,伴着所剩的残书旧稿,默默离开了这个他早已不再依恋的人世。

徐渭颠沛困顿,穷老以死。他的一生,是落魄潦倒的一生,没有可以炫耀的权势和金钱。但他自有他的自信,那就是他的艺术。书画之外,他留下的《徐文长三集》二十九卷、《徐文长逸稿》二十四卷、《徐文长佚草》等多种著述,确立了他在文学艺术史上引人注目的地位。他自称:吾书第一,诗二,文三,画四。这个排序后人未必同意,但他在诗文、书画、戏曲等方面取得的杰出成就是不容置疑的。权势滋生腐败,金钱滋生贪婪,唯有艺术不朽。徐渭这个生前饱受苦难的畸人,而今已成为他的祖国永久的骄傲。

二

徐渭现存诗二千一百余首,文八百余篇。他的诗文尤其是诗歌创作冲击了当时占统治地位的复古思潮,给诗道荒秽的文坛带来了全新的气息。

明弘治时,李梦阳、何景明为首的前七子力倡复古;至嘉靖中,李攀龙、王世贞为首的后七子又提出文必秦汉、诗必盛唐的口号。这一文学主张是对宋元诗文流弊的反动,自有其历史的意义。但风气所及,不免流于剽窃模拟,他们像临摹古帖那样模仿古诗文,产生出大量惟肖而不惟妙的假古董式的作品,所谓形腴神索,了无生意。徐渭在《叶子肃诗序》中刻薄而恰当地把以模拟为能事的今之为诗者比为鸟之为人言。而形式的相因正表现了思想的贫乏,没有真情实感,偏要装腔作势:

古人之诗本乎情,非设以为之者也,是以有诗而无诗人。迨于后世,则有诗人矣,乞诗之目多至不可胜应,而诗之格亦多至不可胜品,然其于诗,类皆本无是情,而设情以为之。夫设情以为之者,其趋在于干诗之名;干诗之名,其势必至于袭诗之格而剿其华词。审如是,则诗之实亡矣。是之谓有诗人而无诗。(《肖甫诗序》)

从这样的批评中,我们不难想见徐渭对于诗文创作的正面主张,同时也可窥见徐渭的文风与个性,那就是任情率意,不拘形迹,充分表达出真实的自己。

徐渭的创作认识与创作实践是不断发展变化的,这种发展变化,又与他特殊的生活经历有关。《张母八十序》说予顾逡巡庠序中,庶几一飞而屡坠,既乃触网罟,谢去其巾衫,益一意于颓放;《书草玄堂稿后》说渭之学为诗也,矜于昔而颓且放于今也。前者说行为,后者说诗风,都用了颓放一词,正显露出二者内在的相关性。他个性中本有疏纵不为儒缚的一面,生活道路的坎坷更使他与世俗格格不入。这不仅表现在思想上,更表现在他的艺术和文学创作中。他的诗作无论构思还是用语,都有前不见古人的奇崛险怪,令人读来始而瞠目结舌,继而拍案称绝。例如他的《四张歌》,语言俚俗生动,章法纵恣奇特,构想怪诞不经,却又巧妙合情,使我们一时想不起一首类似的祝寿诗来。又如《赋得百岁萱花为某母寿》以阿母但办好齿牙,百岁筵前嚼甘蔗来表示对邻家老母的衷心祝福;《沈生行》以请看小李继家声,好驴不入驴行队来表示对忠臣之后的殷切期望,其言都突兀而出人意外,淋漓地表达出自己的真情。袁宏道谓其一字一句自有风裁,愈粗莽,愈奇绝,非俗笔可及,才思奇爽,一种超轶不羁之致,几空千古(商维濬《刻徐文长集原本述》引),确不愧为知音之言。徐渭并不在形式上刻意求奇,否则他与刻意模拟的复古派就殊途同归了。他只是要把自己的所历所感说尽说透,有助于此的,什么形式都无避忌地使用;有碍于此的,什么戒律都无顾虑地打破。这样说出的才是出于己之所自得,而不窃于人之所尝言的人言,才是有自我面目而不同于优孟衣冠的一家之言。

他的诗中充满了本人的形象,他的笔也一直没有离开现实世界。除了《廿八日雪》《少年》《二马行》《海上曲》这些直接描写现实的诗歌,他的咏史咏物诗体现出的感情也无不鲜明地印上了他个人身世的标记。比如咏史诗中的《淮阴侯祠》《伍公祠》,借古人之酒杯浇自己之块垒,可以让我们真切地感受到他的隐痛。又如咏物诗中的《葡萄》表达怀才不遇的悲愤,《牡丹》倾吐不慕富贵的孤怀,也都能使我们清楚地体察到他的情怀。他的咏物诗以题画者居多。作画往往是他抒发喜悦或宣泄不平的手段,因此同时题在其上的诗也就往往最能表现出他的个性和心境。这些不加雕饰的题画诗不仅丰富了画境,也成为徐渭诗作中别具光芒的文字。

据袁宏道记述,文长眼空千古,独立一时,当时所谓达官贵人,骚士墨客,文长皆叱而奴之,耻不与交;而晚年愤益深,佯狂益甚,显者至门,皆拒不纳,当道官至,求一字不可得,以至有狂生之名。然而,我们不能忽视他内心深处对温情的渴求。邻家张母对他自小怜爱,在他经历变故出狱后益为治俎脯,酿黍秫(《张母八十序》);他的岳父自始至终不计显晦地厚待他(《赠妇翁潘公序》),这都使自幼饱尝世态炎凉的他感动莫名。他一系列动人的悼亡诗,更明白地展示了这一点。他的狂是在畸形社会压抑下个性得不到自由发展的结果。他与显贵间的对立,也是随着他对统治者本质愈来愈清醒的认识逐渐加深的。他早就意识到上下之间不可调和的矛盾:大抵能言者多在下,不能察而用之者多在上。在上者冒虚位,在下者无实权,此事之所以日弊也。(《陶宅战归序》)这个论断多么一针见血!山阴县令李公荧廉洁正直,颇受百姓拥戴,却为御史所诋而不得不离任,任期仅三个月。化行之速与得谤之速,果如此其并行而不相悖耶?下之口如此而上之耳如彼,何哉?(《赠山阴李公序》)这个质问多么发人深省!如果说在这里还有困惑,那么后来他的批判就更彻底。他的乐府诗《六昔》揭示:昔官府,驺与虞,不得已,今为虎。昔黔苍,万夫英,今视之,蝇所生。官府与人民的利益不仅不会一致,而且他们视大众如蛆虫,残害百姓,凶残似虎。在看透这一点后,徐渭的愤益深自也在情理之中了。

徐渭的诗作,题材广泛,形式多样,其创新是建立在深入学习传统的基础上的。他认为前人的作品无不可以模仿,但诗仅靠模仿是不会有出息的(见《书田生诗文后》)。他批评当日的文坛取径褊狭(见《与季友》),而他本人的创作,则能接受历代诗人的不同影响,用袁宏道的评语,是有长吉之奇,而畅其语;夺工部之骨,而脱其肤;挟子瞻之辨,而逸其气,融会前人的优长,铸成独有的自我。他在一封论友人诗作的信中说:读来诗,细腻中有老剌,老剌中有娇丽,且复间出新鲜,真可称大作家也。(《与钟天毓》)我们不妨借这个评论来看徐渭自己他正是这样一个风格多样、频出新鲜的大作家。

徐渭的文赋功力深厚,颇受时人推重。他自言十岁即仿扬雄的《解嘲》作《释毁》,但以生计所迫,不遑专意创作,只能将大量精力用来为人代写文章,也就是他自己所说的如马耕地(见《抄代集小序》),典文以生(见《自为墓志铭》)。这不仅造成他文才的浪费,也是他一生的污点。他为胡宗宪代写了多篇阿谀昏君奸相的文章,严嵩倒台才能尽吐心中之言,得以痛诋严氏。但他并未掩饰先前的这类文字,而是取尚存者汇集成册,让读者从中观人考世,并作序说:昌黎为时宰作《贺白龟表》,词近谄附,及《谏佛骨》则直,处地然耳,人其可以概视哉?故余不掩其所代于公于人者。(《抄小集自序》)所幸在代者外,他留下的散文中不乏可诵之作:《与诸士友祭沈君文》慷慨激昂;《祭少保公文》深婉委曲;《豁然堂记》与《借竹楼记》则借一堂一楼名义的讨论,由小及大,由近及远,教人不为小我小利所蔽,而培养自由的精神与开放的心灵。他如《答张太史》《与朱翰林》等,虽为短札,也能在寥寥数笔中把自己的性格与心态展露无遗。此外值得我们重视的,还有那些以论文谈艺为内容的文字,如《书草玄堂稿后》《跋陈白阳卷》等。他既是一位富有实践经验、深通艺术三昧的大师,所以出语无多,却片言可宝;加之其中没有玄虚空洞之辞,又好用生动活泼的比喻,于是这些评论就往往成为清新可喜的小品。

对徐渭的文学成就,从当时到近代,评价向不一致,正像历史上的许多天才一样,在受到极度推崇的同时也免不了会受到极度的贬抑。但徐渭在文学史上的地位,却是任何人无法否认的。清人李慈铭说:天池诗文虽驳杂,而有奇气,其才终不可及。(《越缦堂日记》)今人台静农先生说:徐文长文章的风格,传统的文学观念者,批评为鄙俗纤巧,蹈入魔趣;可是文长唾弃七子,自成风格,袁宏道谓其诗文崛起,一扫近代芜秽之习,不是无见之言。而文长在当时文学上造成的清明风习,对后来的文学家如张岱等产生了重要的影响(《陶庵梦忆序》)这不失为对徐渭文学成就的公允的总评。

三

本书共选录诗68首,文23篇。

近年来对徐渭文学创作的研究获得了一些令人瞩目的成绩:文献整理有中华书局编录出版的《徐渭集》,论文有徐朔方先生的《论徐渭》,专著有骆玉明、贺圣遂先生的《徐渭评传》等。本书参考了已有的研究成果,初稿承周启成先生审阅,樊维纲先生也对部分初稿提出了修改意见。由于徐渭诗文集向无注本,笔者勉为其难,错误恐难避免,欢迎读者指正。

翻译尤其是基本用直译法来译诗,要完全传达出原作的神采,是根本不可能的事。翻译如不附上原文,好比看画像而不见本人,即使译文平庸殊甚或者走样太远,读者因为不便当堂对质,也就容易让译者蒙混过关。可这是与原文并列的对照本,它对于原著者固不失为幸事庶几可免不明不白地让人画成花脸,也保障了读者的知情权;而对译者尤其是不高明的译者,却实在是一种珠玉在侧,觉我形秽又无从藏拙的难堪。但因时代的隔阂,普及的需要,这种难堪必须有人承受(半个多世纪前曹聚仁先生发愿译古书时,就曾自道其心境是我不入地狱,谁入地狱)。二十世纪七十年代,前辈学者熊公哲先生撰《荀子今注今译》,曾深慨其难说:文言语体,譬之绘画,一为写意,一为写生。写意之画,著笔甚简而高。写生之作,著笔甚细而工。二者各是一途径。古籍今译,往往褫其衣冠佩带,而被以时装,所以每见有精彩文言,一译为今语,便觉散漫不可读,而精神全失矣!抑非必译者之工夫,有所未至也。因此他恳切地吁请后学研读古籍,仍当以原书为主,而未可徒以译本为捷径,最好得鱼而忘筌,得兔而忘蹄这应该是值得本书乃至于一切古籍今译本的读者记取的忠告。

傅杰(复旦大学中文系)

|

|