新書推薦:

《

银行业刑事风险防控与应对

》

售價:NT$

449.0

《

语言、使用与认知

》

售價:NT$

321.0

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》

售價:NT$

704.0

《

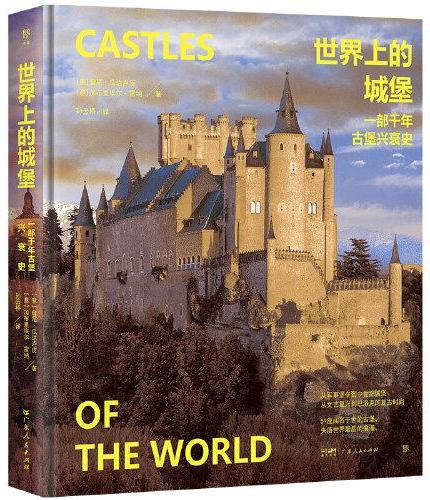

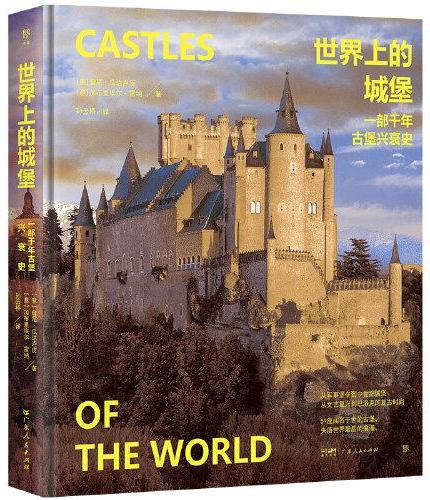

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:NT$

1214.0

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:NT$

398.0

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:NT$

347.0

《

喵星语解密手册

》

售價:NT$

403.0

《

新型戏剧编剧技巧初探

》

售價:NT$

383.0

|

| 編輯推薦: |

在西方神学家和哲学家的幻想中,遥远无比的东方究竟是天堂还是地狱?

当元朝打通亚欧通道时,热那亚人与威尼斯人的黑海航线终点位于何处?

大航海时代的克里斯托弗·哥伦布为什么会是热那亚人?*幅摆脱幻想与偏见的世界地图是如何诞生的?翻开这本书,你会找到答案。

在丝路上颠簸的丝绸、瓷器、珠宝、指南针、茶叶与香料等货物,伴随着各色人物和各类传说,将闪烁着黄金色彩的美梦,种植进西方人的脑海和文化传承中。

在意大利学者的追叙中,我们看见古代意大利人越过陆地和海洋,前仆后继地沿着丝绸之路奔向古代中国;看到马可·波罗、利玛窦、卫匡国、郎世宁等人与中国知识分子相识,在并肩共行中实现了伟大文明的相遇。

丝绸之路从来都是畅通的、包容的,它将不同文明联结在一起,同时也保护着文化差异,使世界文明在不断的交流、不断的发现与再发现中充满活力与生机。

|

| 內容簡介: |

马可·波罗和他的父兄,都曾有一个“中国梦”。他们历尽千辛万苦,经由那条著名的、已被行走了多个世纪的丝绸之路来到中国,从陌生人变成了半个中国人。本书是当代意大利学者书写的亚平宁半岛丝路简史,刻画了行走丝路的意大利人群像,描绘了追逐亚细亚的丝路贸易图景,记述了热那亚和威尼斯的海上双城记,以及青花瓷、版画等艺术品在丝路交往中所扮演的角色。

马可·波罗、利玛窦、郎世宁、卫匡国这些名字背后,有太多可读可感的故事;热那亚和威尼斯的往事,也有着许多不为今人所知的精彩。本书作者包括14位西方学者,8位当代艺术家,古今艺术交相辉映,展示了丝路在作为经贸之路的同时扮演的文化纽带角色,将东西方古老文明的交往故事写得跌宕起伏、引人入胜。本书为《新丝路艺丛》的重点品种,该丛书以考古和艺术为主题,聚焦“一带一路”沿线古代文明,收录国内外考古学名家和中青年学者的*作品。

|

| 關於作者: |

邱捷(Qiu Jie), 毕业于上海外国语大学。在热那亚大学人文学院研修意大利现代文学和艺术史。通晓英文、意文、德文。长期从事制造业及国际贸易领域的工作。近年来致力于中欧经济与文化的交流工作,包括中文经典著作的意大利文翻译与宣传。

夏沃(Alessio Schiavo),毕业于米兰理工大学建筑设计专业。建筑设计师、画家。任教于米兰理工大学建筑设计专业。建筑设计与美术探索的长期实践,使美术与建筑成为其艺术创作缺一不可的永动源。主要作品有《二十变奏》《海水交汇的地方》《碎片》等系列。

苏尔迪(Francesco Surdich),历史地理学家。1970—2016年任教于热那亚大学人文学院地理探险史专业,开设历史和旅行文学课程。 2008—2012年任热那亚大学人文学院院长。出版著作、发表论文近三百部/篇。创办并主办学术杂志《地理探索》(1975年至今)。

|

| 目錄:

|

前言:丝路传说与历史 司马儒(威尼斯大学) / 001

辑一

行走丝路 苏尔迪(热那亚大学) / 019

追逐亚细亚 卢卡·莫拉(英国华威大学) / 040

让我们描绘东方:西方地图中的远东 米凯莱·卡斯特尔诺维(热那亚大学) / 064

丝绸之旅 马丽亚·路德维嘉·罗萨迪 / 081

辑二

陌生人马可 玛丽娜·蒙特萨诺(墨西拿大学) / 095

西泰利玛窦 菲利波·米涅尼(意大利马切拉塔大学) / 110

卫匡国与《中国新图志》 亚历山德罗·理奇(罗马第二大学) / 123

天朝画师郎世宁 马可·穆思罗(佛罗伦萨艺术史研究所) / 137

辑三

热那亚往事·城 伊莎贝拉·克罗齐(热那亚大学) / 153

热那亚往事·人 安东尼奥·穆萨拉(罗马大学) / 178

威尼斯船坞 克劳迪奥·曼尼凯里(威尼斯建筑大学) / 189

威尼斯“班轮” 阿尔多·卡特里诺(意大利海军水文研究所) / 204

当代艺术家作品

卢治平

夏沃

马可·英德洛易尼 陈琦

姜陆

亚历山德罗·布西 张远帆

多梅尼加·雷加佐尼

辑四

白地青花 魏安莉 / 243

丝路版画 卢治平、邱捷(上海虹桥半岛版画艺术中心) / 279

后记:美丽的路 邱捷 / 313

|

| 內容試閱:

|

陌生人马可(节选)

归 途

1291年2月,马可一行在刺桐港登船。要回家了,这次走的是海路。为什么要离开呢?也许是觉得挣够了,可以不枉此行。也许是因为反元的形势越来越严峻,就像马可说到的1287年和1289年两起那颜贵族的反蒙事件,威尼斯人开始担心会碰上让世道大变的战事。忽必烈已经老迈自不必说,连父亲尼科洛和叔叔马菲欧也上了年纪,他们想要叶落归根了吧。 在《百万》述说的故事里,马可和他的两位长辈把接受可汗托付的后一项任务作为这次启程的契机,将与名字依次为兀鲁(Oulatai)、阿卜失哈 (Apusca)、火者(Coja)的三位蒙古使节一道护送阿鲁浑未来的妻子到波斯的伊尔汗国。根据早的法式意语手稿,忽必烈同时还委托他们出使教皇、法国国王和头顶不止一枚王冠的西班牙国王,马可的这一说法听上去比较传奇,可惜没有更多具体的内容。至于中心事件即阿鲁浑的新娘的出发,我们找到了旁证,那是1941年发现的一份签署日期为1290年4月至5月的中国文件,记录着当时有三位名为兀鲁、阿卜失哈和火者的使臣被派遣经马八儿国(Ma’abar)即印度科罗曼德尔海岸[Coromandel Coast,印度东南沿海]前往伊尔汗国,但这份源自中国的文件并没有提及那位我们知道名叫阔阔真的需要护送的新娘。还需指出的是,无论从中国还是从同时代的波斯,我们再没能获得同时载有这三位蒙古使臣名字的其他佐证。波斯历史学家拉希德·阿尔丁(Rashid al—Din)对此虽然留下过一些文字,但那已经是1310年至1311年左右的事,即马可·波罗回到威尼斯的多年以后。所以,来自中国的这一发现尤为重要,它与《百万》中的情节彼此吻合,我们终于为威尼斯人马可找到了他离开中国的一个较为可靠的时间。

那是一次蔚为壮观的出征。他们应该是乘着冬季风于5月到达爪哇岛,并在岛上等待了五个月,马可在另外一个章节里提到过这五个月的停留。滞留爪哇与夏季风有关,西南季风不利于他们的航行,所以无法立即动身。1291年11月,他们重拾海路,驶向印度,并于次年初停泊在了印度海岸。《百万》中有不少篇幅是描写印度的,此行之前马可很有可能已经游历过印度并返回了中国。这次他们从印度海岸开始沿海航行,可能于1293 年春天到达霍尔木兹;有观点认为马可一行到达霍尔木兹的时间应该更晚,推测在1293年底或次年初。所以,马可草草描述的非洲海岸和西南地区情况,很可能来自旅途听闻而非亲自到访的结果。

马可一行终于到达了出使目的地,但等待他们的却是阿鲁浑过世的消息。阿鲁浑事实上早在1291年3月就已经去世了,差不多正是他们伴着新娘子离开中国的时候。远道而来的新娘被交给了接替为王的阿鲁浑的弟弟乞合都(Gaykhatu),但这名女子后成了阿鲁浑的儿子哈赞(Ghazan) 的新娘,而哈赞登基则要等到1295年。当时的伊尔汗王乞合都派出人员护送波罗们西行,临行授予他们四块金子打造的牌子,那是可汗签发的通行证,保护他们返乡一路平安。四块保障通行的令牌,两块上面刻着隼(苍鹰),一块上面刻着雄狮,还有一块可能光滑无图案。马可一行不得不在伊尔汗国又耽搁了一段时间,直到1295年初或同年春天才重新上路。他们经过特拉布松[今土耳其特拉布宗]、君士坦丁堡[今土耳其伊斯坦布尔]和内格罗蓬特公国[今希腊优卑亚岛],终于回到威尼斯。时间的脚步已经踏在了1295年岁末的阳光里。

在故乡

马可回到家乡四十一岁,已经将此前的一大半岁月留在了亚洲的他并没有就此结束历险的生涯。我们不知道他回家后马上做了什么,比如是否立刻结婚生子,但我们确定无误的是,回到老家没几年,马可一头栽进了热那亚人的大牢,就是在那里,他和一位狱友——一个名叫鲁思梯谦的比萨人,合作写下了《百万》游记。同样确定无误的是,马可是因为参加 1298 年9月8日威尼斯与热那亚在科尔丘拉岛(Curzola)[亚得里亚海岛屿,今属克罗地亚]附近的海战才被抓了俘虏,而两个交战国于1299年夏天签署和平条约,之后双方释放了所有俘虏。如此算来,马可和难友口述笔录的合作仅仅持续了不到一年的时间。《百万》的内容缺乏连贯性,有时候甚至重复已经说过的,好像匆忙的书写,落笔未及展开,接着是仓促中的补遗。这不能不让人联想,马可的创作估计是借助了他断断续续的旅途笔记。

《百万》的问世是轰动性的,批判和质疑也如影随形地蜂拥而上。马可·波罗真的到过中国吗?1995年,英国汉学家弗朗西斯·伍德(Francis Wood)的一本小册子引起了广泛的反响,否认马可·波罗游记真实性的沉渣再次泛起:为什么没有说起中国长城?为什么没有小脚女人?为什么连茶叶都没提到?为什么内容如此混乱?这些观点遭遇了来自不同角度的驳斥,其中相当奇妙的一个事实是:凡马可没有说到的种种,所有13世纪的其他旅行家也都没有提到过一个字。难道对那个时代的叙述者来说,这些东西一律算不上啥?反言之,假如马可没有亲身经历过在中国和印度的生活,《百万》讲述和传递的大量精准的信息又如何解释?

1299 年,当马可从热那亚的监狱回到威尼斯,当他的《百万》开始四处流传,马可本人已经该干啥干啥去了——开始重新打理家族的生意。马可在威尼斯的生活留下了少之又少的痕迹和传闻。他与一位好像来自洛雷 丹(Loredan)家族的名叫唐娜达(Donata)的女子结了婚,育有三个女儿: 芳蒂娜(Fantina)、贝蕾拉(Bellela)和莫蕾塔(Moreta)。至于其他亲属,我们不清楚马可出狱后是否还见到过自己的父亲,因为从马可同父异母弟弟马菲欧的一份公证声明中我们得知马可的父亲尼科洛于1300年8月31日去世。这位弟弟有一次前往希腊克里特岛,出发前在公证人那里立了一份万一死亡等同遗嘱效力的意愿书,他在这份文件中声明,如果自己后没有子嗣,那么,父亲传给他的那份遗产将转由马可继承。在同一份文件中,我们还了解到,与马可及其父亲一起旅行的马菲欧叔叔当时尚在世。但到了1310年,马菲欧叔叔也立遗嘱了,他在自己的遗嘱文件中提到“三块金牌,原本是鞑靼人伟大的可汗所授予”,显然就是指那些黄金通行证中的三个,也就是波罗父子叔侄三人从忽必烈和波斯阿鲁浑的继任者那里相继收到的“牌子”。人们推测马菲欧此后不久就去世了。

根据1323年的一份文件显示,有可能是因为马可上了年纪,或许健康状况也不乐观,为了安排相关家事,妻子唐娜达向马可转移了位于波罗家族其他产业所在地的一份财产。其实,次年签署的另一份文件显得更加重要,那是一份时间为1324年1月的遗嘱,马可很可能在签完这份文件不久就撒手人寰了,因为1325年是马可的妻子和三个女儿执行遗嘱的时间。在遗嘱中,马可给唐娜达留下了一份终身年金并宣布全部财产归芳蒂娜、贝蕾拉和莫蕾塔继承;后那个女儿显然是三人中尚未出嫁的,因为马可声明她有权拥有和其他二人同等的嫁妆,因此这笔数额不会记在遗产内。除了价值两千里拉的威尼斯银币,马可还将遗产的十分之一赠予了圣洛伦佐修道院,因为他希望自己葬在那里。马可的棺木后应该是埋在了这家修道院的圣塞巴斯蒂亚诺小教堂的祭坛下,然而,光阴荏苒,斗转星移,这个地方遭遇了巨变,修道院原址后来沦为“工业之家”,马可的墓穴也就没有了踪影。

马可归还了尚存的债务,有还给一位嫂子的,还给圣乔凡尼和圣保罗修道院的,还有还给两位修士的。两位修士,一位叫拉涅罗(Raniero),一位叫班维努督(Benvenuto)。除了偿还借款,马可还分别赠予两人十个里拉和五个里拉。马可支付了遗嘱公证费用,还解放了自己的奴隶,他的名字叫“鞑靼人彼得罗”(Petro il Tartaro),谁也不知道“鞑靼人彼得罗”是马可在威尼斯的集市上买回来的,还是当年从亚洲一路跟随来的,马可离世前支付了他工钱外加一笔赠款。有一份1328年的公文证明,就在那一年,彼得罗获得了威尼斯公民的身份。

除了装有生意文件的包袋和原产西方或至少无法鉴定产地的家具(如床、桌布、餐巾、箱子、皮带和其他贵重物品),马可的遗嘱还提到各种来自中国或亚洲的货物和纪念品:蚕茧、绢丝、麝香、大黄、芦荟木;各色名贵纺织面料,包括变色闪光、方格、金锦等不同品种;三条带鞑靼装饰图案的盖毯;白色和黄色的契丹薄纱披巾;鞑靼衣袍;奇珍异兽图案的丝绸;一件蒙古贵族女性的头饰——罟罟冠,一米长的金丝浮花丝巾上装饰着宝石和羽毛;另外还有一个装着牦牛毛的口袋!而后,是大汗递给他们的“牌子”,那些通行令牌中的后一块!是的,可汗的令牌。我们只能说,相隔三十多年的时光,在生命的后,马可从未忘记他的中国。(图 6.5,见彩插)

威尼斯“班轮”(节选)

船员和乘客

一支 1490 年左右的加莱商船舰队总共需要雇佣大约四千名船员,倘若发生海战,他们是军事舰队极为有利的补充力量,与14世纪相比,那些为了大幅改善船员经济条件而制定的措施吸引了无数岸上劳动力选择登船谋生。虽然这些保障海员薪酬、食宿和商业活动权益的规定在实践中能得到多大程度的遵守还需另当别论,但我们至少可以认为,除了常规供求因素 决定着船员的报酬水平,加莱商船的经营方针总体来说对船员非常有利, 而具体制度的遵守则由独立的舰队总指挥官行使监督职能。

高级船员、经过挑选的职业水手、弓弩手,这些人的待遇都比划桨手高。非贵族船员中报酬的是舰队的“航线官”,被称作“armiraio”,他负责所有与航行相关的问题并要在海战中做好舰队司令(总船长)的参谋。14 世纪,总船长自行选择和决定“航线官”的人选;1430年以后,每支舰队所需的“航线官”都由威尼斯总督和其他高级法官在十到二十名的候选人中投票产生。他们通常是威尼斯市面上久经历练、大名鼎鼎的人物,制图师安德烈·比安科(Andrea Bianco)就是其中之一。他们的本事不光体现在地图的绘制更新上,他们所做的各类注释也反映出本人渊博的学识,比如对天文数据和潮汐的记录,一般数学问题,各国度量衡的备注等。“航线官”对船上成员的工作和食物分派也承担了一部分责任,因为我们在他们的笔记本上能够看到关于口粮分配和船上规章制度的记录。其中有一条是这么说的,当加莱船靠划桨的动力连夜续航时,“航线官”有责任在规定的时间间隔里指挥划船工停桨用餐,并在日出前的一小时命令停止划桨,使划桨手能够补充睡眠和储备体力,以备天亮时万一在海面上发现可疑船只而需要逃脱或追击。15世纪初的“航线官”可以在船长的餐厅用餐,15世纪末的“航线官”负责管理分开的另一间餐厅,其他非贵族船员与水手也在这个餐厅用餐。划桨手在自己工作的桨座上吃饭。“航线官”属于船员之一,但普通船员常常视他为首领。

坐席排在主餐厅的人物还有贵族商人、个别付费的乘客、牧师以及随船医生。商人、海外殖民地官员和外交使节都是很受欢迎的乘客,朝圣的旅客只有手持特别通行证的才能搭乘加莱商船。作为为数不多的能读会写 还会计算的人员之一,牧师在船上扮演着公证人的角色,从船上的制度条文看,这甚至成为随船牧师的主要功能。随船医生有时会是一位学识特别渊博的人,甚至可能跟“航线官”一样精通星象和天文学。在那个时代的威尼斯,不像在欧洲其他地方,专门处理外伤的外科医生和拥有治疗处方权而被称为“医生”的内科专家之间并没有地区分开来,许多威尼斯的行医执业者同时精通内、外科,二者被归属为同一术业。普通理发师有自己的行会,除了可以拔牙或在从业资格医生指导下执行摘除囊肿或放血的操作外,理发师被禁止从事任何其他外科手术。理发师是每条加莱商船上的常规船员之一,得到的报酬与因一技之长而被选用的水手或弓弩手并 无二般。而船长必须带上一名内外科皆通的随船医生,他的报酬以每天每位船员一个威尼斯格罗索银币来计取。他们当中有些人曾经是那个时代伟大的医生,并成为帕多瓦大学或博洛尼亚大学的医学教授。

只有船队指挥舰上的航线官才被称为“armiraio”,船队其余加莱船上的航线官被叫作“参谋”。在航线官的餐厅里拥有席位的还有负责前后甲板的两位管事的“水手长”、随船书记员、一位上年纪的设备管理员、木 匠和填缝工(负责维修)、主炮手(如果安装了火炮)以及八到十二名“舵 工”或“伴航员”。被称为“伴航员”的年轻人经过培训后将成为未来的甲板指挥人员或“航线官”,他们是经过选拔的海员,需要接受船舶航行中的所有操作培训。甲板指挥人员的选拔通常由一个专门的委员会负责。二十到三十名弓弩手的选拔同样需要经过专门委员会的考核。弓弩手以及后来的火枪手和炮手的选拔考试一般在威尼斯城邦各处,特别是丽都岛的射击场里进行。为了保证公平竞争,防止关系户而出台的名目繁多的规章制度反映出商船上的这些职位在当时是多么炙手可热。15 世纪末私营船厂遭受的危机造成了大量斧头师、木匠和捻缝工的失业,于是,除了规定名额的修理工,共和国规定每条商船必须额外聘用三名木匠和两名捻缝工,报酬与弓弩手的一致。为此,不少填缝工人甚至获得“伴航员”或“舵工”的岗位。虽然“伴航员”、工匠师傅和弓弩手的职位和膳食待遇不同,但收入水平差不多,每月三到四个杜卡特金币,相当于划桨手月收入八里拉的二点五倍。

在弓弩手的行列里,有那么几个鹤立鸡群的,他们来自贵族家庭,坐在船长或“船东”的餐厅吃饭,收入较高,按职责所在的位置被人称为“船尾弩手”,或直接被叫成“加莱船贵族”。在威尼斯,特别是年满16岁以后,上学在个人教育中并非排在位。年轻人常常跟着长者,边看边学地参与到谋生当中。虽然那些贵族商人并没有设立正式的学徒机制,但是贵族家庭的年轻人通常很早就跟着父母或亲戚出海。为了鼓励这种实践和帮助来自贫寒贵族的子弟打拼未来,威尼斯参议院特意创办了一所名为“船尾 弩手”的寄宿学校。连带薪水再加海外商业投机的斩获,一名贵族弓弩手出海航行一趟,归来时可以收获一两百威尼斯杜卡特金币。“船尾弩手学校”的受益人由学校的一个委员会选拔,这项工作后来由威尼斯共和国的“四十人委员会”负责。15 世纪,每位“船东”必须安排四名贵族青年上船并支付他们的费用包括膳食营养,后来人数增加到每船六人以及再后来的八人,1483年加莱商船队每年约为150名年轻人提供这样的支持。

核实这些贵族青年使用弓弩的能力在初期很受重视,报名者必须证明自己年龄已满20岁,必须自带弓弩到委员会指定的射击场所参加实地的选拔比赛。随着时间流逝,选拔机制的严肃性逐渐褪色,后几乎成为对贫寒贵族的变相施舍,允许报名的年龄从20岁降至18岁,特殊情况下也接收更年幼的男孩。获得预选的人经常兜售他们在船上的岗位、薪酬和食宿权,而加莱商船的“船东”本身正是他们好的客户,因为这种“回购” 正好帮助“船东”节省了后面的人工成本。参议院不得不反反复复地强调,被预选上的贵族必须自己上船尽职或派出合格的替代人。不管怎样,这所“船尾弩手学校”直至16世纪中叶仍在执行着它的部分教育功能。(图 13.10、图 13.11,见彩插)

朝圣旅客笔下的精彩描述是了解加莱商船上日常生活的途径。对于笃信的朝圣者来说,生命中有意义的事情无外乎远赴圣地,所以他们对在朝圣途中撰写旅行报告抱有崇高的使命感,有时候他们也希望自己的记录能够成为其他朝圣者的行动指南,因此,这些作者往往舍不得忽略任何细节并彼此传抄。曾经有一位名叫菲利克斯·法贝尔(Felix Faber)的 德国贵族旅客,他甚至邀请了一位版画师同行,专门为他的笔记描述配上 精致的木版画,绘画内容从船舶到港口到圣地生活等无所不及。朝圣者搭乘公家的加莱商船出行是很罕见的,但造船厂偶尔也会因为某份特殊的租赁合同需要装备一艘大型加莱商船并把它交付给某位特别显赫的朝圣者。 贫穷的朝圣者一般被塞进圆船类的柯克船或卡拉克帆船甲板下拥挤不堪的船舱里,而15世纪受欢迎的“游轮”是与国有大商船非常相似但属于私有的民营加莱船。污垢、气味、喧嚣、呻吟、汗水,顺手牵羊的船员,悬 挂着船长的武器并被打扮得五彩缤纷的宝座似的后甲板,船尾的舵手与瞭 望台上的水手深夜交换的信号,一切的一切,如出一辙。

朝圣旅客大多睡在统舱里,正如菲利克斯·法贝尔1484年在《威尼斯 写真》中所描述的,那是一种“不安之眠”。睡觉的草堆直接铺在船舱地板上,倒卧的朝圣客头朝墙壁、脚朝船舱中央。除了船舱主入口再没有任何光源,起夜的人们不得不在蜿蜒曲折的狭窄空间中手持烛火,搞不好点着了大船 也不是什么稀奇事。在法贝尔的描述中,船舱里旷日持久的争吵是家常便饭,特别是开船的头几天,想睡觉的人和不想睡觉的人轮番掀起一场又一场的骂战,直到几只夜壶被掷向恼人的烛火,纷争才得以平息……船上“居民”于清晨解决各自身体之需的地方在船头,那里挖着两个专用的孔洞,跟前总会集结长龙,“好像四旬斋期的基督徒痛苦地列队在忏悔室前”。法贝尔说,在船上要想不长虱子就必须经常擦洗身体:“但很多人没有携带替换的衣服,浑身臭气熏天,胡子和头发里长满了那种小虫子。”船上的餐食一天早晚两顿,人们被三六九等地分到三张“饭桌”上:划桨手在他们的工位上进食;水手、弩手、工匠以及拥有一技之长的专业人员通常被安排在一间略好的餐室;后是“船东”及加莱船上的高级人士,他们吃饭的时候“就好像在威尼斯那样”。

划桨手是加莱船上地位较低的成员,也许是他们的地位实在太低了, 朝圣者总把他们说成惨不忍睹的奴隶。不排除私营加莱船上的个别桨手确 实是“船东”家奴的可能性。妙笔生花的朝圣客常常描述桨手们如何在每一个停靠码头火急火燎地冲下船去,如何在岸上着急忙慌地摆好地摊,如何漫天要价地兜售藏在自己划桨座下的货物。这么看来,大多数的划船工不可能是被锁链铐在划桨凳上的奴隶。非常明确的是,威尼斯参议院明文规定:在通过竞拍租赁获得的商业运输用途的国有加莱船上雇佣奴隶构成公然违法行为,涉事船长犯渎职罪。事实上,直到16世纪末,威尼斯的加莱船一直拥有充裕的人力资源,不像16世纪的热那亚因为划船工的短缺, 曾经不得不招收犯人或者强制性劳动力来替代本该由自由人担任的划桨手。

威尼斯共和国把赴圣地朝拜的旅客交通服务留给了私有企业经营,但同样出台了详尽的约束政策。和今天一样,那时候的“旅游业”也是繁荣 威尼斯的一个重要因素。当年的圣马可大教堂周围立着不少专门的亭子, 它们悬挂着代表各家船东的旗帜,方便朝圣客选择自己需要搭乘的航船。 为了确保船东在运送“香客”前往耶路撒冷过程中的良好 秩序与操守,船东们必须向当局的公共管理部门缴纳保 证金。搭乘加莱船旅行的好 处之一是可以沿途停靠许多 有意思的港口,乘客们迫不 及待地下船登上岸去,有去 改善伙食的,有去寻觅观光 的,有去购买纪念品的。当 然,的观光和购物天堂,哪儿也比不上威尼斯本身。 为了不辜负这座城市的好名声,威尼斯人精心呵护并细致经营着他们的花街酒巷。大小教堂更没有闲着,为朝圣客们准备了一串串精彩的宗教仪式活动,聊以消磨乏味漫长的等待,等待船东在舱单上填满乘客的姓名,等待海面扬起顺风, 等待起锚出航。至少到 17 世纪中叶,由加莱船构成的商业运输舰队一直保 持着它们高超的效率和盈利能力,直到北方人、英国人和荷兰人驾着他们 的庞然大物“全装风帆战舰”,肆无忌惮地冲入地中海,这里的战略格局才终于被彻底颠覆了。(图 13.12)(图 13.13,见彩插)

|

|