新書推薦:

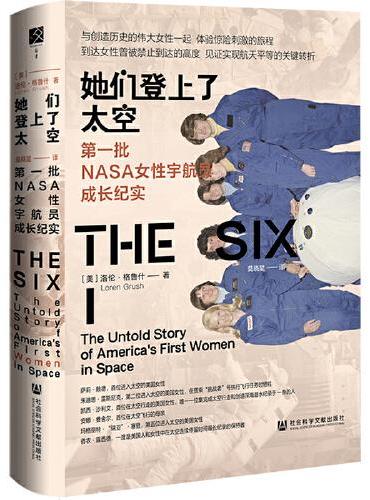

《

她们登上了太空:第一批NASA女性宇航员成长纪实

》

售價:NT$

500.0

《

当代资本主义日常生活金融化研究

》

售價:NT$

653.0

《

证明的故事:从勾股定理到现代数学

》

售價:NT$

611.0

《

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》

售價:NT$

449.0

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:NT$

230.0

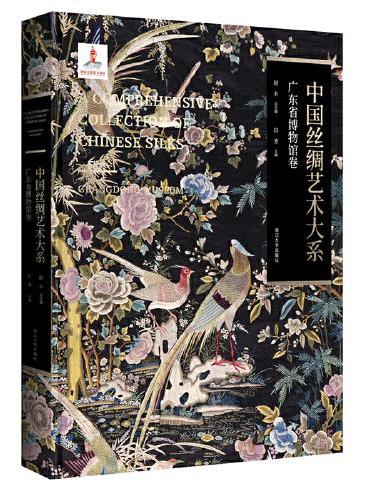

《

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:NT$

4998.0

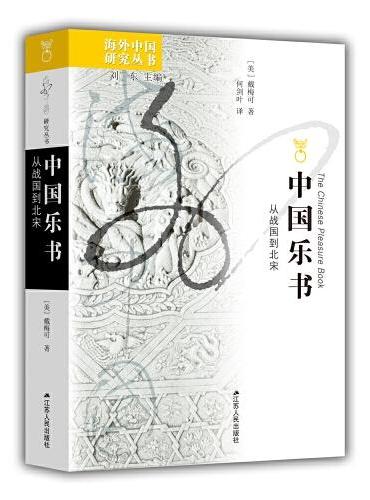

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》

售價:NT$

755.0

《

明代赋役与白银——梁方仲著作集

》

售價:NT$

367.0

|

| 編輯推薦: |

|

《蝴蝶是这个下午的一半》是诗人、后现代作家黑丰的一部实验小说集。男主人公是社会底层的小人物,他在生活中属于弱势群体,有一段痛苦而不为人知的坎坷经历,但同时又有着一个坚强而不为人知的内心世界:他可以承受生活的各种磨难各种打击各种痛苦,可以一边苦苦挣扎一边舔舐自己的伤口,一边默默痛苦一边又深情地守望着。小说语言另类、先锋,在“意识流”“魔幻”的叙述中,彰显文字的无穷魅力,字里行间流淌着一种顽强不屈、积极向上的力量,去调整自己的心态,适应眼前这个纷繁复杂的大千世界,让生命绽放出别样的风姿。小说语言典型的后现代风格,另类先锋,既有意识流动的酣畅淋漓,又有魔幻的现代叙述,架构精巧,故事设置融于多层思维空间,在字里行间写出了人性内心深处的坚忍与柔情,将人性深处的善与恶刻画得入木三分,令人唏嘘不已。

|

| 內容簡介: |

|

《蝴蝶是这个下午的一半》是诗人、后现代作家黑丰一部重要的实验小说集。这部中短篇小说集是继北村、格非、余华等作家之后先锋“涡轮”的再度发动,在国内首次集中展示。黑丰的小说创作重视荒诞与荒谬、重视物像与冷冻、重视空间与遗迹的变异,认为物体和词语中存在着“一种非有机体的生命的力量”。他不愿意重复自己,喜欢划破语言的衣领、内胆,找寻深藏其间的材质与奥秘,并重新以另类的面料剪裁、缝纫独有的语言款式,以满足自己的美学旨意或智趣。

|

| 關於作者: |

|

黑丰,诗人,作家。主要著作有诗集《空孕》《灰烬之上》《猫的两个夜晚》、实验小说集《第六种昏暗》《人在芈地》、随笔集《寻索一种新的地粮》《一切的底部》《存在-闪炼》等,作品被译成英语、法语、西班牙、罗马尼亚语等多种文字,发表于海外。2016年6月应邀参加罗马尼亚第20届阿尔杰什国际诗歌节,获“特别荣誉奖”。 2019年5月应邀参加雅西第6届国际诗歌节,获罗马尼亚“历史首都诗人奖”。曾担任四川省成都市“杜甫诗歌创作奖”和中国第四届青年华语作家奖评委,北京白雀奖、第三届鄂尔多斯诗歌那达慕和中国太阳诗歌节终审评委。现为《北京文学》资深编辑。

|

| 目錄:

|

吊 丧/1

白 棺/11

黑鸟为什么盘桓/38

第六种昏暗/44

小石的一天/79

桶/81

丑 丑/83

永远车水的人……/97

殁/105

蛇的弥漫/110

蝴蝶是这个下午的一半/120

人在芈地/132

冰凉的眼睛/158

一种小说地理的言说(代跋)/247

|

| 內容試閱:

|

丑 丑

次出现“丑丑”这个名字,是在丑丑小主人晶晶的一篇习作中。鸡们及丑丑自己是不知道的,喊的次数多了,丑丑这个名字才在鸡群中传开。

从晶晶的习作中得知,丑丑是在它的胞姊胞妹们出世的第三天才出壳的。在丑丑短短的生涯中历经的险便是出壳前险些被小主人晶晶当寡蛋吃掉了。母亲兼导师的歪冠子鸡妈妈都不知道自己还有这么个宝贝孩子没有出世呢。当丑丑还在蛋壳中叽叽叽叽叽地挣扎的情况下,歪冠就固执地领着三十多个绒球般的孩子大步流星地冲向了门前的一片茵茵的青草地,并在那里滚动起来。而每当小主人晶晶把还是蛋状的丑丑放在它归巢的怀里暖着时,歪冠总是看也不看便踩在脚下或扒到一边。当丑丑终于在第三天痛苦地出壳时,它浑身湿淋淋的,瑟瑟抖动,身边一个亲朋也没有,孤零零的。多亏了晶晶用一块绒布包裹着,置于烘笼之上,才幸免于死。

烘干之后,丑丑被放到它的诞生地——一个圆形的深窝里。窝里很脏,到处都是干屎、稀粪及老鼠屎,蛋壳蛋皮及血污。羽毛粘在窝里,半天才把自己摇起来。后来又被投放到一个圆圆的脚盆里。从深窝到圆盆,境界虽然扩大,但活动的场所仍然局限在一个圆里,圆“墙”又高又厚,它飞不过。母亲和胞姊胞妹们都轻盈地跳过,样子优雅而富有情趣。它很激动,扑腾了几十次,奋勇了几十次,终跌倒在高“墙”之下。它是多么难过!它只能天真地沿着“墙”边跑,异想天开地希望围“墙”倏然崩溃。但是“墙”的坚硬、整肃、冷峻阻隔了它突围的可能。它只能在自我单调的“叽——啊、叽——啊、叽——啊”的叫声中重复地聆听自己的回声,它能够想象姊妹们在全新的世界里自由自在地竞走、嬉戏、欢叫、啄食、转颈梳翎、伸腰击腿的情景。而每每想到这种情景,丑丑便愈发焦虑地悲鸣。顿时空旷的房间里飘浮着这种孤立无助的、像音符一样脆生生急吼吼的声音,而它母亲却终狠心地斩断了这种母性的缱绻和缠绵,孤注一掷地领着它的几十个姊妹凯旋在屋外的亮光光的世界。那里有诱人的草芽,初绽的小花,淡黄的柳眼,还有青青的蚱蜢,一弓一弓的小虫虫。那里,河水清浅明亮,天空瓦蓝瓦蓝,一只雀子直逼云天。听说有一只黄鸟,它将在春季带给我们一个关乎“尼寻僧”的民间故事;听说丛林里住着一位鸟界的“隐士”,它鸣声像一根花针,一不小心就刺穿耳鼓……

蹲于大“墙”之内的丑丑怎么知道这些神奇的情景呢?它只能呼吸那些掺和着腥臭屎味的空气,啄着那些被污水浸泡得发黄发肿的小碎米和小芝麻星。

一天、两天……十天,丑丑就处于这种恶劣的生活环境。

当丑丑终于得以被放纵于野地,它发现自己也有与姊妹同样的令人自豪的一团绒球,只是稍稍灰了点,小了点。漫步屋外,它突然感到天光逼眼,世界斑斓。丑丑的天空也许从此蔚蓝!啊,丑丑也终于有幸跟着“咕咕咕咕咕”的母亲身后“叽叽叽叽叽”地小声哼唱了,有幸在青草丛中玩儿了,有幸躲在母亲温暖的大翅膀下或小憩、或打盹、或捉迷藏了……啊,从妈妈的温翼里仅露出一个圆溜溜的小脑袋,芽尖小喙一点黄和一双黑绒一样深的小眼,闲悠悠地转动脑袋眨巴眨巴地往外瞧,那是多么撩拨人心啊!别人不说,尤其是晶晶,晶晶就馋得直淌口水。哟哟哟哟哟……哪个叫你妈不长一对翅膀呢?风不怕,雨不怕,雷电也不怕!你看,妈妈那光滑的羽毛,滑到你的喙上、面门上、耳朵上,便麻酥酥地痒。那种痒,那种舒服一直到达你的心尖上;有时,我们跳到妈妈的脊背上,或眺望远方,或干脆在那宽阔的背上开辟“滑冰场”;有时,我们会趁妈妈打盹儿时淘气地用小喙掏妈妈的红耳朵,啄妈妈的歪冠子,妈妈一点也不怕疼,只是把闭合的眼睛打开一条缝儿,依旧打盹。大凡天下的母亲都是富耐性和忍性的吧!实在是奇痒难熬或醒了,也只是拔起两腿,收起那张被我们的脑袋顶得凹凸不平的大帆篷似的翅膀,挪一个窝儿。那时,我们可能一窝蜂地炸开了。然而,妈妈又会找一块沙沙的土窝驻扎下来,我们便又要上演刚刚排练的那一幕幕。

可是,好景不长。在时间的嬗变中,在鸡们别出心裁地举行的各种田赛和径赛中,它,丑丑与胞姊胞妹之间拉开了距离,出现了强弱。特别是在竞走、短跑、跳跃、争食等禽类应具的“看家”本事中,丑丑显出了先天的不足。每当丑丑看到在一日之中的早晨,姊妹们迅跑着随母亲远去,而它却只能像残兵败将一样一颠一跛地尾随其后的时候;每当它看到几个姊妹从青草丛中抬起一条又肥又大的蚯蚓而赢得母亲的“咳咳咳咳咳”地赞赏的时候;每当它看到母亲啄起又放下几粒香甜可口的食物,给迅速聚合一团的胞姊胞妹讲述生存的课:如何啄食(包括快啄、巧啄、硬啄),姊妹们听得津津有味,而当自己刚刚赶到,“课程”却已结束,鸡们则一哄而散的时候,丑丑顿时感到阳光暗淡,万物吐黑……

更糟糕的是,丑丑发现母亲不爱自己,并且对自己存有偏见。在母亲的目光中,它看到了一种陌生、坚硬的抵抗和分离的目光。本来就营养不良、气质不佳,又历经痛苦、惶惑,加之母亲的偏见,形体的各部发育就更加不平衡。

先是身体赌气不长,翅膀又抬它的“杠”——翅膀长长长长长,长到成为丑丑的负担,接着是掉毛,先掉头后掉项。掉光了毛的头像一个黑黑的蓖麻果,后来是声音不变调,永远是底气不足的“叽叽叽叽叽”,像一个永远发童音,永不过童关的儿童。这样,在禽类便被看作异类,普遍反感、恶心。经常要受到红眼白眼、长喙短喙的各种打击。禽类从食路、言路、游乐场所、栖息之地对它合围、封锁。凡有见者,无不怒目而视,红冠高擎,禽毛倒竖。一张张磨快的尖喙瞄准它并在它的头上直转悠……

“丑八怪!”

“妖精!”

“掉毛鬼!”

“异物!”

“野种!”

“……”

凡是污秽的词语,尽数投掷。在大敌当前下,丑丑想到了母亲,想到了那光滑、温润可以躲避风雨的大翅膀……可是,当它在一只黑鸡婆的追逼之下,奔赴于母亲怀抱之时,它突然怔住了,它的身子呆呆地僵硬在那里,冰冻一般,它惊惧地看见它母亲的颈毛张奓起来,开始它以为自己看错了,但不到两秒钟,也许是一个漫长的时间,它头上“嘟”的一下,鲜血四溅……啊——这突如其来的打击使它猝不及防……丑丑万万没有想到这让它疼痛的让产生新的伤口的是它从不设防的母亲,因为当它惊悚地向上仰望时,它望见了母亲的喙上还含着几许滴血的翎毛。它认识,那是自己的翎毛,可是它从来没有想过警惕自己的母亲……啊,妈妈,是您!当我躲过了敌人的时候,却没有躲过您……也没想到躲您……您那帐篷似的翅膀,您那长得歪歪的引以为自豪的红冠曾多么优美地倒映在儿的心湖里!怎敢想象忽然一下竟成了强权、欺霸的征兆?啊,妈妈,我想不通……我知道我丑,我脏,我弱小,但这不是我的错。我的生存没有错……好吧,既然这样,我走,我离开您!

丑丑真的离开了母亲,离开了亲爱的团体,开始了孤魂野鬼般的苦苦觅食生涯。

丑丑的命运将更加凄惨了。

夜晚,丑丑虽然有家可归,但却不再有母亲的帐篷和胞姊胞妹们的温馨,有的只是硬邦邦的石林般的腿子,它寄身于这些腿子中间,不是被踩在脚心,就是被挤到老鼠经常出没的地方。这里睡一觉,那里打一会儿盹,没个囫囵。经常在夜深人静的时候,还能听到丑丑凄厉的尖叫声。

早上,当主人撒下一些粮食,大鸡们便一窝蜂地拥上去,在相互掩映的阴影里,腾起一片地皮都在震动的啄食声。这时,如果丑丑不识相穿行其间,影响鸡们的雅兴,便立刻招来无数弯弓似的奓毛颈子,吃的喙向它的头部瞄准。它知道,不用众多利喙,就仅一张利喙啄下来也是要送小命的。它只好躲到一边的阴影里,听着“哆哆哆哆哆”的啄食声,吞着清涎。偶尔借着亮瓦上那点有限的天光,也觅得几粒可怜的秕谷,慌慌地吞了,匆匆地走开。当它后抱着几分侥幸的心理走进这食物地带时,地上早被吃得干干净净。那些鸡公公、鸡姥姥、鸡太太、鸡少爷,早已吃得嗉子鼓鼓的,擎着红冠,咯咯咯咯咯地哼着自编的歌。有的不住地在地上擦喙;有的扭着高翘的臀部,睁着一双野性的眼睛,打着某某母鸡的主意。

晌午,鸡们都集中到了一片灌木林里,一场名曰“盛夏之风”的歌舞表演便开始了,还邀请了林子里的白翎、黄莺、画眉、鹦鹉等禽类知名之士。雏鸡报幕,雄鸡伴奏,母鸡们则载歌载舞……这时主人搬出了一个紧口小坛子,斜放到太阳底下。不一会儿从晒热的小坛子里爬出无数条肥硕的白虫。丑丑一看,机会来了,连忙跑到小坛子跟前,正当它预备美美地饱吃一餐时,忽然,有冷风袭来,一只鸡仿佛从地里冒出来一般。这只鸡丑丑认识,它头上也堆了那么点不大不小的肉皮疙瘩,长着一身雌鸡的羽毛,说它是雌鸡吧,它偏偏在鸡笼里打鸣。那鸣声并不像雄鸡那样雄壮有力,而是短短地鸣一下,接着便像有绳子勒喉似的一声怪呜,鬼气森森,令人毛发悚然。一般,听见雄鸡打鸣,会给人一种醒阔,昭示着混沌将要过去,明亮的早上即将到来,而这只鬼鸡的打鸣并不选在天将明之时,它多半在子夜时分或不到子时就鬼头鬼脑地那么一声断气似的呜鸣。这时人们正处在梦乡,当深睡的人们,梦魂遭遇这种鬼鸣,便被恐惧摄住,或梦魇连绵,或睡意全无,卧等天亮。人都感到可怕,吓起同类来便更不用说了。

“嘿嘿嘿嘿嘿咯——”鬼鸡出现,它放出一句话,“别想得太美。”

听了这一阵怪笑,丑丑那美好的食欲不由得化作了冷气,它看也不敢多看一眼,转身便逃。它怎么逃得快呢,那么大一对极不相称的拖地的大翅膀,加上心急腿慌,一个跟头便栽倒在檐沟里,摔了个两脚朝天,一时半会儿怎么也爬不起来,它的身子只有不停地蹭,脚爪绝望地在空中抓扒——看来它的翅膀比它的身子还要重。其实那只阴阳怪气的鬼鸡并不曾赶来,见丑丑栽倒在檐沟里,倒是“嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿”地发出了一阵狂笑。现在它正在那里津津有味地品尝着那一条条肥硕的蛆虫。

丑丑的这一洋相被正回家吃午饭的晶晶见了个正着,即赶忙跑过去,把它拾起来,揽在怀里,然后撒下它爱吃的米饭。

晚上,小主人晶晶在她的日记中写道:“……丑丑也许是饿急了吧,我用一只手‘抱’着它,它只是啄食;放下它,它也不跑开,只是啄食;再去‘抱’它,它仍然是啄食,它根本不准备回避我的手对它的接触或抚摸。它反而心安理得地偎依在我手里吃——好一只贪吃的鸡!它不怕我,好像我是它的老朋友,想想在老朋友面前还用得着讲客气吗?所以让吃就吃,不让吃也要吃!我把它连同能够将它包着的大翅膀一起抱起来,它的眸子还贪婪地跟着地下的几粒剩饭骨碌碌地转动……”

晶晶接连几天的日记,都是丑丑。其中一篇这样写着:“……丑丑真乖,不知什么时候它发现了墙角不是墙,是谷仓。它便跳上大椅子,跳上板凳,跳上大方桌,跳进了谷仓!好了,这下该饱饱地吃一顿了!它偏不,却老是扒呀扒,扒呀扒,把谷扒得满地都是,害得我扫了又扫,赶了又赶。它不知耻,赶就去,去了又来,记性特别好,依旧是扒呀扒呀扒呀扒……哦,我明白了,它可能是要寻找一件玩具吧!像我的小火箭、布娃娃、泥猴什么的,它太需要玩具了!它母亲又不给它生产这些东西,可是它家——假设它有家的话,一定是很穷的,要不,它早就叽叽叽叽叽地上学堂了。它的那对与身体极不相称的大翅膀,一天到晚拖在地上,泥浆呀汤汁呀什么的都溅到上面去了,所以这翅膀越来越灰,越来越旧,简直就是从垃圾坑里捡来的一对脏翅膀,装上去的……”

夏至一过,庄稼人收割的日子渐渐临近,给家禽们施舍的米谷也一天比一天多起来,食粮紧缺的神经性警报不再阵阵响起了,丑丑的胞兄胞弟胞姊胞妹们也得以茁壮成长,有的体魄甚至赶上了它们的母亲。小雄鸡们的打鸣日渐高亢明亮,羽毛也日臻华美,天一亮,旋风似的跑上高坡,雄赳赳迎着东方一站,喔喔喔喔喔一打鸣,那股英豪之气就甭提了。小雌鸡的胸脯也日臻丰满,臀部日见肥硕,圆眼一睁,似乎闪耀着一道道金光,身上的细茸毛像情丝一样地缠绵,“咯咯咯咯咯咯咯咯咯”情曲儿不停地哼着,让异性瞅上一眼,总是浮想联翩。它们的那个歪冠子母亲也终于得以摆脱子女的羁绊,从此罢止了摇篮曲的吟唱,那曾因当鸡婆弄得发竖的羽毛,那曾被小鸡拱得像千窗破孔的帐篷式的翅膀等,像入夏的树枝,长出了绿叶,换上了亭亭如盖的新装。它简直就像一个金婚女人,步入了第二春。一个明显征兆就是重新产蛋,像一只新鸡一样,并且产量逐渐提高,有时隔几天它还会给主人一个特别的惊喜,它会突然产下一个双黄蛋。仅凭这一点,它立刻赢得了主人的特别优待。

在这个热潮鼓荡的季节,丑丑的身体仍然赌气似的不长,但它的翅膀收上去了,像剑一样夹在两旁。它变得越来黑,越来越精神。行动出奇地快,它走得你看不见它在走,像一道阴影一晃,像一支黑箭一击。它长得不像鸡,一点也不像。像什么,谁也无法说清。它恨它的同类,但它更恨人类。它恨笼子和笼子般的生活。它觉得地上的食物总有吃光的一天。它感到另一条通途就在它们生命要去的某一个地方等待,在草丛中,在一棵树的后面,在一块石头的旁边……它是一道光,一道比日照更残酷更透彻的亮光。它看见胞兄胞弟与胞姊胞妹们追追赶赶很快乐,胞兄胞弟与母亲们追追赶赶很快乐。于是,它安静下来。它的语言是沉默,它的声音是黑色,它的形象是一闪而过……是的,它觉得它终究要一闪而过。

端午节来了,亡灵节又至;八月十五来了,重阳节又至,它亲眼看见了一件件一桩桩血淋淋的事件,雄鸡们在事件中一只接一只地仙逝。后剩下来仅有三只:一只是白鸡,一只是芦花鸡,另一只是那只“呜呜呜”叫的鬼鸡。白鸡是一种中药,是主人给亲家的一个孩子留下的,据说用它可以敷出体内的虫豸;芦花鸡的嗓门好,是主人留作打鸣的;鬼鸡鬼头鬼脑的让人怕,不愿招惹它,所以也给留下来了。相对而言,母鸡们的命运要好一些,因为母鸡能够产蛋,蛋既可以吃,又可以卖钱。但对于体弱多病,已经休蛋或正在休蛋期的老母鸡则另当别论,不是揪打,就是将翅膀和脚捆缚在一起,扔在地上,水无一滴,米无一粒,苟延残喘。对于那些喜欢抱窝的母鸡,要么让它“饮”酒,要么把它的头按到水坑里“吹”泡泡,要么给它头上蒙块青布,使它看不见方向。总之,一切惩罚的手段就是让它“晕”,让它忘记鸡窝的方向,让它从“抱”性中醒来,让它回到产蛋的事业中来。但丑丑仍然看见一些执迷不悟的,即经过“饮酒”“吹泡”“蒙布”,甚至于揪、捆、饿的折腾后,仍然有能准确地记住鸡窝耸立的方向的老母鸡,这就不能不令丑丑肃然起敬了。因为它们就是抱性不解,它们就是不产蛋,它们强烈地要求就是要抱窝、孵小鸡,它们要带孩子要当一回妈妈。丑丑认为它们没有错。丑丑对抱性的初认识也是源自这些亲身经历。

丑丑记得那是一只身上缀满蚕豆花的母鸡。听说它本身也到了该抱窝的时候,可主人偏偏选定一只歪冠子母鸡,那就是丑丑的母亲。这样蚕豆花母鸡就落选了。落选之后就应该循规蹈矩地去产蛋,可是它偏不,也许不是它说不,而是它的身体、它的生命、它的本性在说不。这种本性的东西它就拗不过,因为这是自然规律。可是,富灵性的万物主宰的人却不吃这一套。不产蛋就要受到惩罚,就要请去“饮”酒、“吹”泡泡、蒙青布等等,在蚕豆花受到这种种惩罚之后,它没有晕,但它似乎大彻大悟,它没有准确地回到鸡窝上——这也是它与另外一些母鸡对比之下的高明所在。它而是跟着歪冠母鸡的小鸡群走,一边走,一边“咯咯咯咯咯”地唱,看见几颗食粮,它便停下来,“咯咯咯咯咯”的唱声一下子变成了快节奏,高频率,引来无数的小鸡围着它直打转转,由此来分享歪冠母鸡的母爱。尤其当小鸡的细茸毛擦过它的耳朵,小芽喙啄它的鼻眼,那痒酥酥的味道,让它感到幸福极了……但好景不长,这一现象很快引起了歪冠的警觉,它感到爱的空位与危机。所以它马上赶过来恶狠狠地啄击蚕豆花。丑丑注意到,蚕豆花并没回避,也没有迎战,只是低着头一任歪冠啄击,直到啄得滴血,直到歪冠醒怒。蚕豆花永远没有还击。啄过之后,滴过血之后,它依旧“咯咯咯咯咯”地唱,好像刚刚过去的一场风暴并不是一种惩罚,而是一种别的嘉奖。偶尔,它又看见几颗米粒,一点有限的食物它照样又停了下来,“咯咯咯咯咯”的唱声一下又进入了快节奏,高频率,小鸡又围拢,接着又要被驱散,它又要遭受歪冠的一场风暴。如此反复,蚕豆花无怨无悔,并习以为常,它善于忘记,它总能在风暴之后,准确地如期地找到自己的高潮。但丑丑感动了,它真正被蚕豆花的作为感动了。同时,它也进一步认识到了什么是鸡的抱性。丑丑意识到那些只知道产蛋、不懂得抱窝的鸡是不完全的。

丑丑看见的还不仅仅是这些,很多时候,它看见蚕豆花母鸡身边也带着一只小鸡,这很可能是走丢的或是被歪冠排斥掉的。丑丑发现仅一只小鸡,蚕豆花也津津有味地带着,它就为这一只小鸡“咯咯咯咯咯”,为这一只小鸡唱童谣,为这一只小鸡找食物,为这一只小鸡张开它的同样是帐篷般的大翅膀,就像为众多小鸡张开一样,跟这一只小鸡“叽叽叽叽叽”地说悄悄话。丑丑看中的正是蚕豆花这可贵的一点,有好长一段时间,它就是在蚕豆花妈妈的荫庇之下度过的,要不,在无数漆黑的夜晚,它早被老鼠叼去吃了。

丑丑早就计划着离开这里,离开这罪恶的人类,然而它却喜欢小主人晶晶,舍不得晶晶。但有一件不同寻常的事,让它做出了果断的抉择。

那是一个夏季的中午,主人在院子里的一棵楝树下的一把竹制躺椅上纳凉。一切都静悄悄的,只有“哒哒哒哒哒”的令人昏迷的柴油机的轰鸣声从稻田方向传来,近处一只蜜蜂“嗡嗡嗡嗡嗡嗡”地飞来飞去。歪冠正在鸡窝里居高临下地产蛋。丑丑在堂屋的一扇门影里悠转着看鸡笼上方的歪冠。一切都显得非常安静。这时,突然有一阵“嘁嘁嘁嘁嘁”的呻吟传来,这声音一下子摄住了丑丑的神经,从呻吟的剧烈震颤中丑丑感到了一种比刀割还要难忍的疼痛。它仔细地辨别了一下,发现声音是从厨屋里传来的。它连忙赶到厨屋。令它感到奇巧的是声音顿然消失。丑丑在厨屋里走了一遭,也没有发现什么动静。

“嘁嘁嘁嘁嘁嘁嘁嘁嘁嘁嘁……”

中断的声音又忽然出现了,听声音好像比先前更难受。丑丑发现声音是从灶前的柴仓里传来的。它就向柴仓奔过去,丑丑发现码得高高的柴火靠墙的一边有一道罅隙,“嘁嘁嘁嘁嘁”的呻吟正是从这道罅隙里传出来的。借着微弱的天光,丑丑仔细察看着罅隙处,它看见黑暗处有一只老母鸡,只见它叉开双腿,头勾得低低的,眼睛直直地看着自己的下身。丑丑注意到它的头勾着显然不是要察看到两腿之间的什么东西,而是一种用力的方式,它好像要努力地把一件事情完成。丑丑轻轻地走过去,啊——是蚕豆花母鸡……这这,这是怎么回事?它焦急又关切地问道:“蚕豆花妈妈,您,您这是在干什么?”

丑丑问话像投进了深渊的卵石,半天才听见微弱的回声:“……孩子,我在产蛋啊!”

“产蛋?产蛋有这样产的吗?”

“……难,难产啊,这样站着才有力……”

丑丑知趣地住口。柴仓里又是一阵“嘁嘁嘁嘁嘁”地呻吟。一会儿,从老母鸡的腿上流下一团液体。借着微光,丑丑看见一团夹裹着鲜血的蛋清、蛋黄及碎壳。怪不得如此痛切地“嘁嘁嘁嘁嘁”的。丑丑明白了,这个蛋在身体的内部就破碎了,不能成为一个圆形。那么,这蛋,又是如何破碎在身体里的呢?是自己不小心还是别的什么原因呢?丑丑把自己的疑问告诉给蚕豆花母鸡。得到的回答是:

“……孩子,你有所不知,我因一次饥饿飞到主人的餐桌上吃了几口饭,紧接着就被发现了。等我从桌上往下逃身时,我预感已经很晚了,一场空难就降到了我的头上。因为我已感到了一阵风,接着就感到肛门和肠道处一下子失去了知觉,一只来路不明的脚(可能是主人的脚)踢中了我这重要的地方。我的心脏憋闷得不行,透不过气,整个身体慌得厉害,当场就有几颗饭粒和着血从喉管里呕出来。我知道身体不行了,坏了,也许马上就可能死去。但求生的本能在此时此刻成了一切。我用翅膀在地上拍打着挣扎着从堂屋爬到厨屋,从亮处爬到暗处。我藏了好几天,才挣扎着出来。我简直无法形容主人对我的残忍和一连几日的疼痛。我也不敢想象我是如何得以活到今日,从此,一种怪病就染上了身,一直以来,我的肛门就屙着你刚才看见的这种东西……”

听完蚕豆花的叙述,丑丑偎着蚕豆花“咯咯咯咯咯”地哭了,它感到特别伤心……不行,仅只是伤心是不行的,得找一只鸡说说,找谁呢?谁现在说得上话,谁现在受宠?丑丑想起了歪冠,对,找歪冠去,好歹与它母子一场,这点情分应该是有的。

……

|

|