新書推薦:

《

理由至上

》

售價:NT$

602.0

《

千秋堂丛书003:南渡之君——宋高宗的踌躇与抉择

》

售價:NT$

449.0

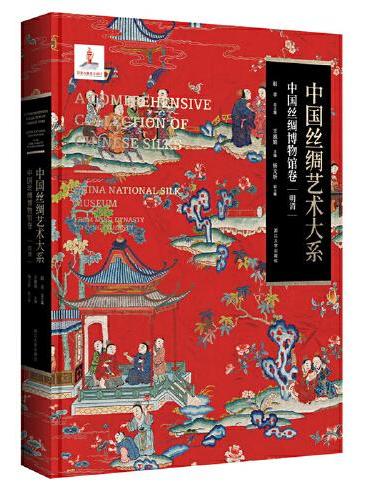

《

中国丝绸艺术大系·中国丝绸博物馆卷(明清)

》

售價:NT$

4998.0

《

为学习而设计:以任务驱动语文单元整体教学

》

售價:NT$

347.0

《

近三十年新中国史研究前沿问题

》

售價:NT$

500.0

《

中国社会各阶层分析

》

售價:NT$

449.0

《

纯粹·破壁与神游

》

售價:NT$

418.0

《

春秋大义:中国传统语境下的皇权与学术(新版)

》

售價:NT$

449.0

|

| 編輯推薦: |

经典与解释·古典学丛编之一,聚焦苏格拉底与普罗塔戈拉的争论,详细解读《普罗塔戈拉》与《泰阿泰德》

★ 政治哲学遭受的严重挑战之一,即来自智者,这一挑战至今仍然广泛存在,这是本书的问题关切所在。

★ 本书聚焦苏格拉底与普罗塔戈拉的争论,详细解读柏拉图对话名篇《普罗塔戈拉》与《泰阿泰德》。

★ 通贯全部解读的大主题是:德性、知识与哲学生活。

|

| 內容簡介: |

《智者术与政治哲学》聚焦于柏拉图对话中哲学家与智术师的争论,分为两大部分,第一部分解读《普罗塔戈拉》,第二部分解读《泰阿泰德》,呈现两类场合下苏格拉底如何对阵普罗塔戈拉。

同时,柏拉图其他显著关注智者问题的篇目,比如《智术师》《希琵阿斯前篇》《希琵阿斯后篇》与《欧绪德谟》等,也都在本书探讨的范围之内。

作者在政治哲学史视野下看待柏拉图的这些对话,通过详细的文本解读,不仅充分讨论了古代的智者术,而且通过对比纠正了若干重要的误读和误解。

|

| 關於作者: |

作者 巴特利特(Robert C. Bartlett),美国波士顿学院(Boston College)古希腊政治学研究贝拉克斯讲席教授,主攻古希腊政治哲学(修昔底德、柏拉图、色诺芬、亚里士多德等),翻译出版有柏拉图《普罗塔戈拉》与《美诺》、色诺芬《苏格拉底短篇集》、亚里士多德《尼各马可伦理学》与《修辞学》,最近新著则是《智者术与政治哲学》(2016年)。

译者 熊文驰,上海外国语大学国际关系与公共事务学院副教授,研究方向为西方政治哲学、古希腊经典作品与思想(亚里士多德、修昔底德、柏拉图、索福克勒斯等),发表论文多篇。

译者 吴一笛,先后就读于中国人民大学、美国亚利桑那州立大学、波士顿学院,现为波士顿大学宗教研究专业博士候选人,研究领域为古代哲学和政治思想、中世纪伊斯兰和犹太思想史。

|

| 目錄:

|

中译本前言 /1

导论 /1

第一部分论《普罗塔戈拉》

第一章 /9

第二章 /55

第三章 /98

第二部分论《泰阿泰德》(142a1183c7)

第四章 /145

第五章 /208

结论 /273

参考文献 /297

索引 /304

|

| 內容試閱:

|

导 论(节选)

在我们这个时代,政治哲学似乎一方面已被政治哲学史研究取而代之,另一方面,也在被自诩为智者术(Sophistry)的研究所取代。对于政治思想的研究者而言,当前唯一似乎还值得严肃对待的事情,就是不辞辛劳地分类整理以往的大家巨擘们的思想,或者发明一套新的论述(“叙事”),为某项给定的道德—政治议题摇旗呐喊,但明确拒绝说自己揭示了永恒真理,或依据了某种坚实的“形而上学”基础。其中,智者术或许还是更有分量的东西,它的践行者们——反基础主义者、形形色色的后现代主义者——仍然相当为自己的关切所感动,他们还关切着永恒真理,亦即完全且坦率地承认,他们在这世上一点都没看到还有真理这档子事。至于着手历史方面研究的人,则埋首于精细解释所研究的文本,这固然可以理解,但他们太拙于追问这些书是否如其所述都是真理。

智者术存在于我们的时代,且在发起挑战,这就要求我们尽可能准确地理解它。实际上,它几乎算不得什么新鲜事物,要理解它难度也就小很多。虽然智者术出没于政治哲学的向晚期,但在政治哲学诞生之初,或其青壮时代,智者术业已存在。苏格拉底大战智者古今闻名,如在色诺芬与柏拉图的书中所见,至少就此而言,智者术早已存在;正是苏格拉底被认为创立了后来所称的“政治哲学”,因为他第一个“把哲学从天上请下到城邦,并引入家中,迫使它追问生活、习俗,以及事物的好与坏”。并且,在苏格拉底的时代,智者术受到仔细剖析,尤其在柏拉图手里;在柏拉图对话中,苏格拉底特有的成就,他对道德与政治生活的全新的理解进路,尤其与智者们的活动可资对照。柏拉图选择从来不让成熟的苏格拉底同另外一位哲学家对话,那么我们最为切近地看到他与同类人或彼此相当者的交往之事,就是苏格拉底与智者们的相遇,这一类人迥异于多少都各有前程的青年们。为与智者术的现象展开一场决斗,我们就让自己完全置身于柏拉图的指引之下。这意味着一些事情,其中之一就是,我们不会无视柏拉图本人所认为的适于我们掌握的信息,而去揭示智者术“真实的”或“历史的”实践。因为即使柏拉图被证明对智者术另有居心,或“怀有偏见”,那么无论是赞同还是反对,在没有看清他所意图之事之前,都无法判断他之所为价值几何。

柏拉图作品中,有六部最为显著地探究了智者或智者术的问题,要处理好这些作品,就必须综合论述柏拉图对智者术的理解:《普罗塔戈拉》《泰阿泰德》《智术师》《希琵阿斯前篇》《希琵阿斯后篇》,以及《欧绪德谟》。完全解释所有以上对话,大大超出了眼前这项研究的范围,这项研究必然只是一个导论,也就需要秉持某种挑选原则。证据表明,在柏拉图看来,普罗塔戈拉正是智者的典范,他既是最大的智者,同时也是最能借以揭示这一类的人物。《欧绪德谟》呈现了两兄弟狄奥尼索多鲁斯(Dionysodorus)与欧绪德谟(Euthydemus)的戏谑表演,口无遮拦,无法无天,它不是有助于,而毋宁是有碍于对智者术的严肃讨论,至少讨论从这里开始,事情就会变得如此。至于希琵阿斯(Hippias),他把自己作为一个智者——正面地——与普罗塔戈拉相比照(《希琵阿斯前篇》,282d6-e8),但他被证明远不如普罗塔戈拉是个严肃的思考者,他是有自己方式的谐剧性角色。《智术师》则绝非一出谐剧,但呈现了爱利亚客人在智者术问题上的思想迥异于苏格拉底,此外,也并没有确切意义上的智者在场。但无论如何,《智术师》接续于《泰阿泰德》,因此需要先行知道后者。《泰阿泰德》则确实值得我们注意,其情形是,近乎一半的篇幅都在讲普罗塔戈拉对知识的理解。因此,这具有根本的重要性。但它同样也是某种续篇:它可以很好地接于《普罗塔戈拉》之后,并与之紧密相关,而在前的《普罗塔戈拉》或可称作柏拉图对话中处理智者之为智者的对话。

本研究先解说《普罗塔戈拉》全篇,再转向《泰阿泰德》,从其开篇直到对普罗塔戈拉思想——逻各斯——所作延伸讨论的最后(《泰阿泰德》142a1-183c7)。因此,本项研究就其自身而言,是在政治哲学史当中的一次练习。但它所希望的是,不仅有助于充分评价古代的智者术,而且,通过对比,还有助于纠正对苏格拉底的成就的理解,或纠正对苏格拉底所创立的“政治哲学”之意义的理解。我们只有获得这样的理解,才能最终考虑政治哲学在今天的可能性。尼采或许是对现代的最伟大的观察者,他就看到,在古代激进的智者术与我们时代如此典型的道德—知识论的相对主义之间,存在着一种亲缘关系,这一相对主义显然已经使得政治哲学实践变得不再可能——如果这一实践被理解为尝试把握道德—政治生活的(永恒的)真理,或其永久性的问题。换句话说,尼采已经看到,在我们时代占据统治地位的思想类别,就紧密关联于尤以普罗塔戈拉为典型的古代的智者术:

……

开始重述(310A8-314C2)

这一天的故事开始于天亮之前。年轻的希珀克拉底在与苏格拉底好一番对话之后,才开始步入光亮之中(310a8,312a2-3)。这不禁让人想说,希珀克拉底知道自己处于无知的黑暗之中,也因此渴望着开明/启蒙(enlightenment);而且,他以如此令人钦佩的热情寻找到了一种教育,因为他知道,或感觉到自己深深需要一种教育。所以他就在所熟识的人当中,求助于一位看来掌握有通向名副其实的真正教育的钥匙的人:苏格拉底。更合乎事实的说法是,相比于把苏格拉底当作实际的或潜在的老师,希珀克拉底更多把他当作一位友好的自己人——显然他并没有把苏格拉底当作智慧的人(再参阅310d5-6)——而且,他追求的主要不是一种教育,而是要获得一种技艺性的才干(a certain technical skill);事实上,他寻求的并非“智慧”,而是“能言善辩”的能力(请比较310d5-6与312d6-7)。希珀克拉底对普罗塔戈拉的了解仅止于“所有人都称赞他”,并且(或因为)人们都断言他“于言辞最有智慧”。据希珀克拉底自己承认,他从未见过罗普塔戈拉,也未听过他演讲,因为这位最伟大的智者上一次到访雅典时,他还是个孩子(显然普罗塔戈拉在那一次认识了苏格拉底:310e3-5,361e2-5)。

希珀克拉底急于行动而迟于思考,这清楚表现在他等不及天亮就冲到苏格拉底家里,场面很有谐剧性——他脱口而出的第一问,也是向着还在睡觉的人发出的最傻气的一问;正如苏格拉底向友伴介绍,希珀克拉底的确是“勇敢[或充满男子气的]而冲动的”。联系就要展开的下文,甚至可以稍带夸张地说,希珀克拉底的守护神是厄庇米修斯(Epimetheus),那位“事后之见者”,因为当苏格拉底追着要他说清楚,到底想从智者普罗塔戈拉那里学到些什么,希珀克拉底顿时语塞;他甚至无法分清楚,到底关于什么主题,他将会学得能言善辩(312e5-6及上下文)。对于他可能要发表的言辞,希珀克拉底更感兴趣的不是言辞的实质或它的内容,而是言辞能达到的效果:根据苏格拉底向普罗塔戈拉首次介绍希珀克拉底的话,这位青年“想要闻名于城邦(ell ogimos)”(316b10-c1)。亦是说,希珀克拉底受到强烈的政治野心的驱使,要以苏格拉底为跳板,一跃进入智慧者或能言善辩者普罗塔戈拉的圈子,从而获得十分重要的擅长说服的言辞技巧,这将是在民主政治的雅典博取耀眼的政治生涯的前提条件。

苏格拉底不客气地批评了希珀克拉底想要从学于智者(311a8-314b4),其话语中包含一种含义甚广且深刻的讲法,即寻求教育就内在地包含着种种危险,所寻求的“学识”是培育灵魂的,或为灵魂提供营养(313c6-7),其来源不仅仅是某一个普罗塔戈拉,也可能来自“任何其他人”(313e5)。相比起来,各种食物或饮品在售卖时都被保证说有益于身体——这些东西可以盛于容器中带走,而非直接进入身体——但通过教育而获得的学识,就直接进入灵魂自身当中,而不会是放在别处,有益或有害都已成定局。讲到寻求教育可能遭到的危险时,苏格拉底从头到尾并没有提出说,所获“学识”的好与坏、有用与无用(chrēston,ponēron)有赖于它们是真理还是谬误(313d2,d8,e3-4)。苏格拉底这一做法作为事实至少并不矛盾于这样的想法,即有些真理可能是无用的,或是有害的,有些谬误则可能是有用的,或者有一些益处。那么原则上有可能的是,希珀克拉底从普罗塔戈拉或其他人那里学到的一项或多项真理可能有害于他,同样也有可能的是,他学到的谬误会给他带来一些益处。

在我们现时代,很难严肃对待这种可能性,这或许因为,比如说,我们坚信真理让人得到自由,或者——仅限于政治语境——我们深深执着于这样的信念,即在完全的真理与健康政治秩序的要求之间,存在完美的和谐:对于人类以及这个世界的每一条纯粹洞见,其发现及其必然的传播,一定会增加每一个人的收益,并因此有益于全体。然而,尽管苏格拉底与普罗塔戈拉彼此之间有许许多多的根本不同,但他们都一致认为,寻求教育这件事很有危险——虽然苏格拉底在此很典型地强调危险在学生一边,普罗塔戈拉则指危险在教师一边,亦即他自己(316c5-317c5)。要想理解《普罗塔戈拉》的核心问题,就不可能不至少持有一种开放态度看到这一思想,即一种名副其实的“启蒙”可能仅仅充分实现于个人,而非共同全体(暂且不说教育给这样的个人带来什么危险)。与此对照的是,希珀克拉底看来认为,无论从普罗塔戈拉那里学到什么,当然都会有助于他的政治生涯;他所不知道的事实是,智者这个圈子里有一些学生——确实是最出色的那一些——跟从学习的目的是自己将来以智者术求取营生。“曼登人安替莫洛斯”(Antimoerus the Mendaean)可能出生地是曼登(Mende,in Chalcidice),但他再也不属于曼登城邦了,已是一个永远的异乡人,就像他要接替的那位游走异乡的老师。

实际上,普罗塔戈拉的学生或追随者中,“大多数人”都是异乡人,“受蛊惑”于普罗塔戈拉那种俄耳甫斯般的声音,追随着他从一个城邦到另一个城邦,也因此把亲朋故旧一概弃之身后。苏格拉底则因为几乎从未离开过雅典,也就没有这样的城邦外的影响力;但正如色诺芬所清楚表明的,苏格拉底在雅典对青年人的影响力,的确与之不相上下。(《居鲁士的教育》,3.1.14,38-40; 亦请参阅《回忆苏格拉底》1.2.911对苏格拉底所受指控的一点点回应。)

获得教育很难,其中一部分原因肯定在于,要做学生的人尚未获得必要的东西来正确判断灵魂,以及判断它需要什么或要求什么,并因此对于送上门来的“教育”,也就无从判断。这一困难看来没有解决之道:对于宣称是他们最需要的东西,这些学生却不能判断其价值。苏格拉底在口头上解决问题的办法,是劝告希珀克拉底去求教于父兄(但请对比于310c6-d2)以及“好友”(313a6-b5);如此重大之事,不可托付于苏格拉底与希珀克拉底这样的人,原因是他们“还太年轻,不足以定夺”此事;相反,他们应当求助“长者”一道检验审查此事(314b4-6)。但实际上《普罗塔戈拉》并没有讲过有这样的审查或咨询。甚至不能说,苏格拉底与希珀克拉底在听完普罗塔戈拉之后,还就智者之教的优点咨询过其他在场的“智慧的人”——其中就有希琵阿斯(Hippias)与普罗狄科(Prodicus)(314b6-c2)。

苏格拉底解决获得教育之难这一问题,在实际行动上则是自担重任,前往检验一位可能的教师。那么,这实际上是苏格拉底在代劳了,这原要父兄、友伴与尊长者们来承担的(就希珀克拉底这一例来说,他的这些人或者无能于此,或者放手不管他)。有一点很清楚,若是求教于尊长或家人,那么就已假定,他们已先得到过这一教育,充分受惠而灵魂健康,但这样的假定并没有理由。根据苏格拉底,要判断一项自封为教育的教育价值如何,(仅仅是)兄弟或尊长者还不够,还得(同时是)“灵魂方面技艺高超的医生”(313e2,请参阅色诺芬《回忆苏格拉底》1.2.51)。就身体而言,体育教练或者医生可能提供帮助,亦即说,像他们这样的人懂得如何使健康的身体一直保持健康,或懂得使生病的身体恢复健康;就灵魂而言,苏格拉底仅仅提及技艺高超的医生:在此没有与体育教练对应的角色(请比较313d4与313e2)。这是否在说,每一个灵魂在经历苏格拉底所谓正确的教育之前,都并不健康,从而需要远远超过教练的照料——即是说,我们所有人一开始都缺乏健康,因此都需要一位“灵魂方面技艺高超的医生”?我们观看与聆听苏格拉底如何审查普罗塔戈拉,从而见证到这样一位医生如何进行适合他的这项工作(请思考苏格拉底在352a2-b1对比喻的选择)。这就意味着,《普罗塔戈拉》至少列举了真正的教育所当包含的一部分关切或问题。“青年教育”这一提法虽不无宽泛,但对于比较哲学家与智者,比较苏格拉底与普罗塔戈拉,它似乎是最好的由之开始的主题。

在尝试引导希珀克拉底回答出他如何理解智者,以及智者教育的根本何在(nature),苏格拉底提出几个教师的例子供希珀克拉底参考。为了成为医生,人们可以前往作为医生的希波克拉底(Hippocrates)那里,为了成为雕塑家,人们可以去找波利克里托斯(Polyclitus)或斐迪亚斯(Phidias)。正如我们把斐迪亚斯称为“雕塑家”,把荷马——苏格拉底补充说——称为“诗人”(311b2-e4),那么,普罗塔戈拉是什么人?我们当然把他称为“智者”,对此普罗塔戈拉本人也完全坦言相告(317b3-6)。但要频繁造访一位智者,使自己也成为一名智者,仅仅想到这里就让青年希珀克拉底面红耳赤了;在第四次但非最后一次起誓后,希珀克拉底承认说,他羞于以这样的身份出现在希腊同胞面前(请对比315a3-5)。

希珀克拉底的脸红是不是表明,甚至连他都认为,智者以及这种生活之道的某些方面有失体面?如果是这样,那就很难说,“所有人”都赞扬这位人物(请参考《美诺》91b6-92c5,尤其91e3处对普罗塔戈拉的提及)。由此,希珀克拉底是否就认为,若要在政治上获得成功,就不得不从名声不好的一类人那里学点名声不好的东西?可能他的脸红只不过意味着,普罗塔戈拉因为长期客居异邦,也就没有政治权力,但希珀克拉底却想满足自己的政治野心,因此他并不想自己成为普罗塔戈拉那样的人。智者的职业远非品第最高而足当真诚羡慕,所以,无论它怎样有助于达到最高等的目标,希珀克拉底哪怕只要想到从业于智者这条路,他都感到难堪或羞耻。但无论如何,希珀克拉底显然感到解脱的是,如苏格拉底自己立即表明的,从学于某位教师并不必然就希望自己以后也走这条路,这毫不奇怪,比如我们学习读书写字,但目的并不是成为教授文字读写的教师,而是为使自己能读会写,以相称于一个自由人(free),一个真正自由的人(a truly liberal)(312b4)。

无可否认,有人寻求医生的教导以成为医生,但有人寻求荷马的教导,却并不为了成为一个诗人。那么,在苏格拉底所列举的教师系列中,就存在着某种类别上的区分,某种差异。荷马之所教,不同于且远胜于一个自由人力所能及的某种技艺;他所教导的,是对这一自由的真正的或最高等的运用;他给出的是人之卓越的范本,是一个人在生活中,在大事上,甚至也在细节上所展示出的真正的行动(再请参考309a6-b2)。那么,智者们或者他们当中最杰出的人,可能就完全不是教授某种特殊技艺例如雕塑家那种,相反是可以比肩甚至超越于荷马所教授的一种综合性的智慧。不过,接下来普罗塔戈拉立即要讲一种奇怪说法,据之,荷马实际上是一位隐藏的智者。而且我们也将看到,恰恰是作为一位隐藏的智者,荷马在“善于谋虑”这一点上就不如普罗塔戈拉(316d7及上下文)。

|

|