新書推薦:

《

深度学习推荐系统2.0

》

售價:NT$

653.0

《

小欢喜2:南京爱情故事

》

售價:NT$

352.0

《

分解工作法:聪明人如何解决复杂问题

》

售價:NT$

305.0

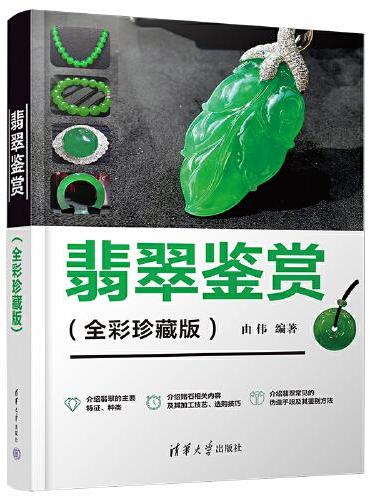

《

翡翠鉴赏(全彩珍藏版)

》

售價:NT$

352.0

《

艺文志·石川啄木:日本的第一个现代人

》

售價:NT$

347.0

《

DK葡萄酒大百科:一本关于葡萄酒的百科全书

》

售價:NT$

2540.0

《

未来简史 从智人到智神(2025白金纪念版)

》

售價:NT$

403.0

《

社区矫正(第六版):美国地方治理的新议题及其比较

》

售價:NT$

500.0

|

| 編輯推薦: |

法国当代著名哲学家贝尔纳·斯蒂格勒的鸿篇巨著

技术哲学的扛鼎之作,批判数字化资本主义的代表作品

全新中文修订版,三卷合一,特别收录斯蒂格勒全新再版序言和后记

从现代技术发展的角度,对人类之本提出全新见解

|

| 內容簡介: |

《技术与时间》是法国当代哲学家贝尔纳·斯蒂格勒所著《技术与时间》系列前三卷之合集,系作者在德里达指导下,积十多年的研究和教学成果而成的鸿篇巨著,开创了当代技术和时间哲学的一个新方向,被认为是20世纪末法国哲学界代表作品之一。

本书从人类固有的“缺陷存在”和“代具性”这两个品质出发,对技术与时间在人类本性中的作用和地位进行重新讨论,从而建立技术与时间二者和人的本性之间新的关系;并从现代技术发展的角度,对人类之本提出了新的见解;对人类原有的特定记忆、种族记忆及个体记忆逐渐为新生的机器记忆所取代的社会现状,进行了深刻反思;也描述了现代科学技术,尤其是视听技术的飞速发展对人的广义上的“存在”所造成的影响。

|

| 關於作者: |

贝尔纳·斯蒂格勒(1952—2020)

法国著名哲学家德里达的学生和好友。曾任巴黎国际哲学院教导主任、贡比涅技术大学技术认识、技术组织和技术体系研究中心主任、法国音像研究所副主任,曾指导过应用于文本、图像和声音的数字技术领域的多项研究。他的哲学著作《技术与时间》系作者在德里达指导下,积十多年的研究和教学成果而成的鸿篇巨作,被认为是20世纪末法国哲学界代表作品之一。

|

| 目錄:

|

第一卷:爱比米修斯的过失

人的发明

技术学与人类学

谁?什么?人的发明

普罗米修斯的肝脏

已经在此

“什么”的解脱

第二卷:迷失方向

拼写文字的时代

迷惑的生成

记忆的工业化

时间客体与滞留有限性

第三卷:电影的时间与存在之痛的问题

电影的时间

意识犹如电影

“我”和“我们”:美国的接受政策

我们的教学机构的动荡

进行区别

技术科学与复制

后记:人类世中能力与功能的新冲突

|

| 內容試閱:

|

前言

本书探讨的对象是技术,它被理解为代表着一切即将来临的可能性和未来的可能性之视域。十年前,当我构思最初的轮廓时,这个问题还显得次要。如今,它贯穿所有的研究,其范围之广,无所不及。虽然这个问题提出的工作极富刺激性,而且也引起了人们的关切,但是其紧迫感才刚刚开始被意识到。这是一项长期的工作,它在经过了一段不可避免的沉闷和可怕的焦虑之后被提了出来,坚忍和艰难使它更富于趣味。在此,我要把这个问题的艰巨性及其必然性正告读者:哲学自古至今把技术遗弃在思维对象之外。技术即无思。由技术的强大动力在我们时代的舞台上造成的巨变引来了一系列的反应。无论这些反应是直接的还是间接的,或是媒体化的,无论它们是“肤浅的”还是深思熟虑的,都必须给以超越。现时代已被卷入了一种隐约的决策(危机)过程的旋涡,这个过程的机制和趋势尚晦暗不清,必须经过艰巨的努力才能使之变得可以理解。这种努力既要求回忆过去,同样也要求注重当前发生的事物的复杂性。本书所阐发的观点仅仅是一个尝试,它与其说是结论,不如说是探索:探索(用手实现的探索)正是这种反思的对象本身。

即将来临的不可能性从未像今天这样迫近,以至于时间的激流在它本应敞开未来的明晰性的时候,却变得更加自相矛盾了。一种根本的立场和观点的转变势在必行,它越是不可避免,就越会遭遇抵抗。积怨和否弃既代表着顽固势力,同时也标志着它的瓦解,这一点早在一个世纪之前就被尼采和弗洛伊德置于他们的沉思中心。他们的思想从来没有像今天这样获得多方面的印证。读者因而会察觉,这些在本书中几乎没有被引用的作者,实际上处在我试图展开的视线的焦点。我很遗憾不能向众多的朋友以及他们对这项研究工作给予的支持言谢。我谨向图卢兹-米拉伊大学教授热拉尔·格拉内尔表示深深的感谢。他的热诚、严谨——这是有幸在他指导下从事过研究的人们所共知的——唤醒了我对(向事物本身、向形而上)回归和大转折的必然性的认识。我在此也向蒙代夫人、埃丽雅娜·埃思古巴斯、阿妮克·若兰、列维·埃伯拉尔夫人以及伊丽莎白·李加尔表示谢意。她们的珍贵指教反映在字里行间。雅克·德里达的著作是这项研究之所以可能的前提。我力求在阅读德里达著作的过程中,既忠实原著,又要(从“延异”的各种角度)和这样一位富于感召力的导师的诱人的精神财富做抗争。其诱人处尤在于导师本身对一切权威性持怀疑的态度。雅克·德里达对不同己见的可能性的巨大的奉献精神不仅仅停留于一种典型的论述和沉思的对象,他由此倡导一种人生风格,一种人生的思想和思想的人生。这种风格使他在与学生、好友的交往中以及在诸种私人或公共的关系中,既实事求是地肯定自己的著述,又对其权威所及的界限持非常审慎的态度。如果不是让-弗朗索瓦·里奥达尔接受我进入国际哲学院,如果没有他因此为我建立的同他本人,以及其他朋友(在此不能一一言谢)的交流,毫无疑问,这项研究在我看来不可能迈出关键性的步伐。保尔·维里略、雷吉·德布莱以及安托万·杜劳尔同我的交流,不仅丰富了这项工作,而且给予我难以估量的鼓励。朋友常常是对工作的最珍贵的督促者。我和安托万·贝尔曼、蒂埃里·夏普还有如今已经去世的米歇尔·塞尔维叶共同分担过的记忆问题的烦恼和奥秘,在此也尽收文中。卡特琳·马拉伯在进行自己的研究的同时,不仅在工作上,而且在日常生活烦琐的困难中也给我以勉励和关照。我们被柔情一同系于严谨的哲学追求,这种追求使我们聚合,同样也带来一种争斗的气氛,正如赫西奥德以黑夜之女爱丽丝为名唱颂的那样,这是一种既富于创造性又具有危险性的竞争。我对缺乏共同体者的共同体(这是一个在我试图探讨的主题深处的既华美又可怕的概念)的体验从未像和卡特琳在一起时那样彻底,这种体验既在概念中,又在爱的圈子里,即便是为了形成概念,为了概念的爱,也是如此。她把对概念的爱称作爱情的终结(哲学企图“废除它爱智的名分以便成为切实的知识”)。我的孩子巴尔巴拉和于连在长大成人的同时,也经历了一本书这样一个不同寻常的同胞的孕育和出世。但愿这一段令我无暇旁顾的时期还是给他们留下了一丝喜悦。这个最终的产物已经留在我的身后,我想它应当转向一个已不属于我的未来,但愿它也能为孩子们开花结果。我的学生们也常常为本书中不少观点的成熟提出过宝贵的见解,在此对他们表示感谢。我也要谢谢贡比涅大学的校领导,他们觉察到了哲学和技术之间的交流的紧迫性和必然性。作为这项交流荣幸的受益者和积极的参与者,我对校方这种难得的明智深感钦佩。最后,我要感谢罗歇·雷加尔、雅克·塔尔奈罗,还有“科学和工业城”:没有他们的支持,这本书是不可能问世的。

导论

你是否接受这样一个确凿的事实:我们正处于一个转折之中?

——如果它是确凿的,那就不成其为转折。因为置身于一个时代变迁的关头(假如确有变迁)的事实本身,就排斥企图定义变迁的确凿的知识,它意味着确凿性失去自身的意义,成为不确凿性。我们从来也没有像今天这样不能把握自己:转折首先就是这样一种含蓄的力量。——莫里斯·布朗肖

哲学自其历史的初期,就将技术和知识这两个在荷马时代尚未被区分的范畴相互孤立。这种做法是由一定的政治背景决定的。当时哲学家们指控诡辩学派把逻各斯工具化,使它和修辞学、辩论术归为一类,成为权力的手段,而非知识的场所。哲学的知识在和诡辩的技术的冲突中,贬低一切技术的知识的价值。正是在这样一种遗风的影响下,亚里士多德提出了关于技术物体的本质的一般性定义:

每一个自然物体[……]都自身具有其运动或静止的法则,有些和位置相关,有些和增加或减少相关,还有的则和性质变异相关。[……然而]任何被制造之物自身都不具备其制造的法则。

技术物体自身不具备任何赋予其活力的因果性,技术就是在这样一种存在论的支配下,一直被放在目的和方法的范畴中来分析的。换言之,技术物体没有任何自身的动力。

很久以后,拉马克把物体分成两类:一类属于研究无机物的物理化学,另一类属于研究有机物的科学。世上有两类物体,“一类是无机物,它们没有生命,没有活力,是惰性的。另一类是有机物,它们呼吸、捕食、繁殖;这就是生命物体,而且它们‘必然趋于死亡’[拉马克《动物哲学》第一卷,第106页]。有机意味着生命。生存物最终和东西区别开来”。

同这两类物体对应的是两类不同的动力:第一种是机械的,第二种是生物的。在此二者之间,技术物体只不过是一种混杂物,它同在古典哲学那里一样,没有生存论意义上的地位。由于物质偶然地获得一种生命行为的记号,所以一个被制造物的系列可以在时间中印证着生命行为的进化。技术物体本质上属于机械运动的范畴,它至多不过因为印证着生命行为而成为这种行为失去了厚度的痕迹。

马克思曾尝试过建立关于技术的进化理论—技术学—的可能性,并因此描绘了一个崭新的观点。其后,恩格斯又提出了关于工具和手的辩证理论,从而动摇了被动物体和有机物体的划分。考古学发现了远古时代制造的物件,而且,自达尔文以后,人类起源的问题被真正提了出来。卡普展现了他的有机体投射的理论,19世纪末,埃斯比那思从中得到启示。就在历史学家们在工业革命的领域开始注视新技术所起作用的同时,人们也在民族学的领域中积累了大量关于原始工业的资料,它们表明:技术发展的问题不能被简单地归入社会学、人类学、普通历史学或心理学,它最终要被独立地提出来。在这样的基础上,吉尔、勒鲁瓦-古兰和西蒙栋明确地建立了技术体系、技术趋势和具体化过程等概念。

在机械物和生物之间,技术物体成为一种不同性质的力量交织的复合。就在工业发展打乱了知识和社会组织的秩序的同时,技术也在哲学研究的领域获得了新的地位。因为随着技术范围的扩展,科学本身受其调动,和器具领域的联系越来越紧密,它被迫服从于经济和战争冲突的需要,所以改变了它原有的知识范畴的意义,显得越来越依附于技术。这种新型关系产生的能量已在两次世界大战中爆发。在纳粹控制德国的时候,胡塞尔曾通过代数这门计算的技术,分析了数学思维技术化的过程。这一过程始于伽利略:

他使几何学算术化,“从而在某种程度上使几何本身的意义淡化了。那些最初在几何思维中通常被称作‘纯粹直观’的现实的时空观念,由此被转化为单纯的数字形式和代数结构”。

数字化的结果是丧失原始的意思和视野,丧失作为原本的科学性之基础的原型目标:

显然,人们在代数计算中,把几何的意义退到第二位,甚或简单地把它遗弃;人们仅仅在计算之后才会记起,这些数字本应表示一定的形状。尽管如此,人们并不如同在通常的数字计算中那样作“机械”运算,而是进行思想和发明,有时会有重大的发现—但是伴随着难以察觉的意思的位移,以至于使它成为一种“符号”意思。科学的技术化就在于无视原型。正如建立普遍的理性原则的设想一样,由此而产生的意思的位移将会带来一个形而上学方法的程式。代数学从一开始就在系统地使自然程式化和器具化的同时,“自身卷入了[……]一种突变,它因此成为一种单纯地[……]依靠遵循技术规则的计算技术来获取结果的艺术。[……]在此,使这种技术行为具有一定的意义,并赋予其正确的结果以真理意义[……]的原初思想却被搁置在外了”。

技术化就是丧失记忆,这一点在柏拉图的《斐德罗斯篇》中已有所指:哲学家们在和诡辩家的争论中,指责文字记载的记忆威胁着知识回忆的记忆,记载记忆有玷污回忆记忆的危险,以致将它毁灭;计算决定了现代化的本质,随之而来的是人们对最初原型记忆—这个一切毋庸置疑的推理和意义的基石—的丧失。计算带来的技术化使西方的知识走上一条遗忘自身的起源,也即遗忘自身的真理性的道路。这就是所谓的“欧洲科学的危机”。如果不实行基础的重建,科学必将导致对世界实行失去科学对象的技术化。提出这种必要性的历史背景是:“在30年代,像卡西勒和胡塞尔这样一些著名的人本主义哲学家[……],力图以对现代理性哲学的不同形式的‘更新’,来对抗日益嚣张的法西斯‘野蛮’势力。”

|

|