新書推薦:

《

东方小熊日本幼儿园思维训练 听力专注力(4册)

》

售價:NT$

408.0

《

粤港澳大湾区世界重要人才中心和创新高地建设

》

售價:NT$

500.0

《

她们登上了太空:第一批NASA女性宇航员成长纪实

》

售價:NT$

500.0

《

当代资本主义日常生活金融化研究

》

售價:NT$

653.0

《

证明的故事:从勾股定理到现代数学

》

售價:NT$

611.0

《

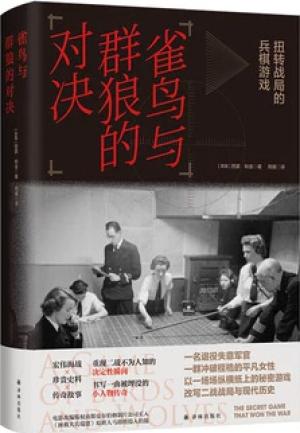

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》

售價:NT$

449.0

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:NT$

230.0

《

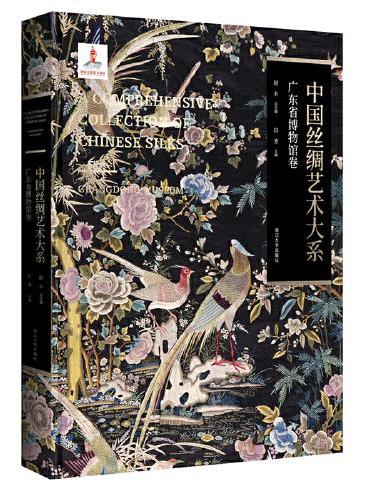

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:NT$

4998.0

|

| 編輯推薦: |

“人问寒山道,寒山路不通”——二十年前,当风华正茂的一代巨星妮可·基德曼与裘德·洛在电影《冷山》的皑皑白雪中紧紧相拥时,这唯美的一幕便连同那曲伴奏的美国南方民歌,镌刻在了无数观众的记忆深处。

然而,很少有人知道,这部好莱坞经典的原著小说《冷山》,远不只是一部爱情小说,其书名更是典出中国,典出深刻影响了美国“垮掉的一代”、人称“寒山子”的唐代诗僧。而且,这并非一种流于表面的文化猎奇,而是确乎有着一种精神内核上的承继与相通:毕竟,当南军伤兵英曼和他的爱人艾达在乱世之中苦苦支撑,只求一方能够远离这人间地狱的净土之时,他们就已经走进了寒山与陶渊明的精神世界。当作者查尔斯·弗雷泽与他笔下的男女主人公不约而同地望向他们故乡的“冷山”时, 当陶渊明悠然见南山,寒山子避世寒石山时,他们发出的是所有在艰难时世中跋涉、求索的众生心中共同的谓叹:何处是冷山?何处是桃花源?

|

| 內容簡介: |

|

英曼,南北战争末期的一名南军士兵,拖着伤痕累累的肉体与灵魂,踽踽独行,只求回到家乡冷山和他的心上人艾达身边;半辈子养尊处优的大小姐艾达则独自一人身处山间的庄园,被迫学着直面乱世求生的艰难与粗粝。战火肆虐,物是人非,只有冷山依旧伫立,承载着这对恋人共同的回忆。面朝冷山,英曼用脚步丈量着土地,艾达则踏上了精神之旅。他们的人生轨迹能否再次重合?《冷山》重现了南北战争时期的历史,书写了扭曲的人性、弥漫的孤独、凄美的爱情、对故土的深情,但更重要的是,让我们想起回家的意义。

|

| 關於作者: |

|

查尔斯?弗雷泽(Charles Frazier),生于1950年,成长于美国北卡罗来纳州山区,在1986年获北卡罗来纳大学英语博士学位。他以家族中流传的曾祖叔父的故事为蓝本,参考大量史料,历时七年,创作了第一部小说《冷山》,并荣获1997年美国国家图书奖。

|

| 內容試閱:

|

【前言/序言】:

2025中文版作者序

《冷山》是我的第一部小说,创作的依据是四位祖先在美国南北战争期间的经历,他们是山区农民家庭的四兄弟,家里没有奴隶。这几位年轻人并非应征入伍,而是自愿参战的。当我了解越来越多关于这几位先人的事迹,我不断追问自己,为什么?

此四人中,两人返乡,两人死于战争。我的高祖父回到家乡,建造了一座小教堂,讲了一篇宣扬和平与包容的基督教布道文。邻近的乡民指责他没有阐明地狱有多恐怖。我认为,对他来说战争就是地狱,这已经足够了。当他退休之后,在他的强烈赞成之下——他的继任者是我的家乡北卡罗来纳州第一位掌管教会的女牧师。我相信,在可怕的战争岁月中,他的思想发生了深刻的变化。

我的小说主人公名叫英曼,我把真实生活中的这几位兄弟融为一体,塑造了这样一个人物。故事开头,英曼躺在军队医院里,脖子受了重伤。他没有完全康复,就离开了军队,一路向西,走上了一条漫长、疲惫、危机四伏的旅程,回到群山环抱的家园。我把他的故土描绘成和平之乡,与他四年来经历的战争形成鲜明的对照。我父母双方的亲戚都生活在冷山——北卡罗来纳州阿巴拉契亚山脉的高峰之一的北坡,因此,我给英曼的家乡起名叫“冷山”。

冷山脚下有一条小路直达1840米的顶峰,我的祖辈之一在小路尽头有一座小木屋——那里没有电,也没有水管。这是我童年时唯一所知的冷山。冷山巍峨广袤,山上高处是政府指定的荒野地区,有为数众多的黑熊和响尾蛇出没。我的祖父有时会在夏末,带领孙辈爬到山顶附近野营和摘蓝莓。我十几岁的时候,听说了另一座“冷山”——那是寒山隐居的山。我了解这些,是因为读了加里·斯奈德翻译的寒山诗。

此后又过了很多年,北卡罗来纳州西部的地形图上记录的真实、有形的冷山,我在本书中创作的冷山,寒山之山——这三座冷山逐渐融合为一座。

当然,寒山拥有文学上的首创。多年来,我一直保留着一本破旧的平装小开本寒山诗,小到足以放进牛仔裤的口袋。我希望自己记得这本书丢到哪里了。我在独自徒步旅行的时候带着它,我还买了新版的寒山诗送给朋友。寒山有首诗写了独行寒山中的惊惧。我有很多次孤身一人在森林中,就着蜡烛的微光读这首诗。

我希望,寒山诗中高耸、孤绝的寒山之宁静,跟我的主人公经历的无休止的战争形成鲜明对照。英曼的漫长旅途的目标是回到家乡——冷山。然而,寒山为我们所有人留下了一个复杂难解的公案,而英曼也在旅途中尝尽了苦头:人问寒山道,寒山路不通。

——查尔斯·弗雷泽

【在线试读】

雪地上的足迹

……

英曼听见离他不远的地方传来一声枪响。他把勒马特手枪的击锤拉满,往前走去。他从浓密的铁杉树荫下出来,山坡上长着一片栗树林,一条湍急的小溪从下面流过。光线幽暗而斑驳,雪花落在栗树之间,使树枝上挂满了冰霜。他往下走进林间,树丛中有一条空隙,两旁是成排的黑色树干,白色的树枝在头顶交错,形成了一个隧道。尽管那里通不了路,但“隧道”下面依稀有一条小径。然而,大雪纷飞,抹去了一切痕迹。尽管一片昏暗中,英曼只能看清前面的三棵树,但小径的尽头似乎有一个朦胧的光圈,周围环绕着积雪的树枝。他松开了一些紧握着的手枪,枪口对着前方,但没有瞄准特定的地方。他的手指勾住扳机,跟击锤之间相连的金属零件都相碰并且绷紧,就好像一道火花传递了下去。

他向前走去,很快看见树枝的穹顶下有一个黑影,在一片光亮中朦胧地浮现出来。那人叉开腿站在栗树“隧道”的尽头,发现他以后,用一杆长枪瞄准了他。这个地方如此安静,英曼能听见击锤往后扳时金属的碰撞声。

一名猎人,英曼猜测着。于是,他喊了起来,我迷路了。另外,我们还不了解对方,还没有到互相杀戮的地步。

他慢慢向前走去,首先看见地上并排放着两只火鸡。然后,他认出了艾达美丽的脸庞,她穿着一条古怪的裤子,像个刚成年的男孩。

——艾达·门罗?英曼问道,艾达?

她没有回答,只是望着他。

根据以往的经验,他已经到了不敢相信自己的感官的地步。他相信自己的生活已经误入歧途,毫无方向感可言,就像盒盖里的一窝睁不开眼的小狗。他看见的也许不过是光在混乱的大脑中引起的错觉,或者邪灵附体使他神魂颠倒。甚至那些饱着肚子、思维清晰的人,也会在森林里看见鬼怪。灯火在不可能有火的地方移动,死去很久的鬼影在树丛中走动,用失魂落魄的声音说话,骗人的精灵会变化出你最渴望的形象,引诱你不停地走啊走,直到困在某棵地狱般的月桂树下死去。英曼扳动了勒马特手枪的第二个小击锤。

听见有人喊自己的名字,艾达迷惑起来。她把原本对准他胸膛的枪口,放低了几英寸。她端详着他,却没有认出来。他像是一个穿着捡来的衣服的乞丐,一个披着破布的十字架。他脸色憔悴,胡子拉碴的脸颊凹陷,帽檐阴影下深陷的眼窝里,黑色的眼睛闪着奇异的光彩,紧紧地盯着她。

他们警惕地站着,相差的距离恰恰是为决斗者设定的步数。没有英曼想象中的紧紧拥抱,而是全副武装的对峙,武器在他们之间闪着寒光。

英曼仔细看着艾达,想知道这究竟是他自欺欺人,还是鬼怪世界的诡计。她的脸庞比他记忆中更坚毅、更冷酷。他越看越相信这是真的艾达,尽管她的衣装让人出乎意料。假如在过去,他肯定不计后果地开枪了,但现在他决定不计后果地放下武器。他把击锤扳回去,翻开外套,把手枪插在皮带上。他看着她的眼睛,知道那就是她,他被灵魂深处涌起的爱情淹没了。

他不知道该说什么,于是,他就说了在吉普赛人营地做的那个梦里的话:我一路跋山涉水,就是为了来找你,我再也不会让你离开了。

但是,他心里的某些东西阻止他上前把她抱在怀里。让他后退的不只是猎枪。死亡并不是关键。他无法向前走一步。他向上伸出两只空空的手掌,举了起来。

艾达仍然没有认出他。在她的眼里,他似乎是个在暴风雪中迷失的疯子,肩上背着行囊,胡子和帽檐上落满雪花,对眼前出现的任何东西——石头、树木和小溪——说着狂野而温柔的话语。多半是想割断谁的喉咙,鲁比会这么判断。艾达再次抬起猎枪,假如她扣动扳机,子弹就会把他打开花。

——我不认识你,她说。

英曼听见了,这句话似乎很正确。合情合理,某种程度上也在预料之中。他想,四年来征战在外,现在回到了家乡,在这里我不过是一个陌生人。一个流浪汉徘徊在自己的土地上。这就是我为过去四年付出的代价。我和自己渴望得到的一切之间隔着枪炮。

——是我认错人了,他说。

他转身走开了。前往光明石,看他们是否会接纳他。如果不行,就跟着维齐的脚步去得克萨斯州,或是更蛮荒的地方——假如真有这样的地方的话。但是,地上没有路可以走。前方只有树木和雪地,大雪很快把他的脚印也覆盖了。

他转向她,再次伸出空空的双手说,要是我知道该往哪里去,我就走了。

也许是他的嗓音、轮廓的角度,或是什么东西,他前臂骨骼的长度、双手皮肤下指关节骨的形状……艾达突然认出了他,或者以为如此。她放低了枪口,对准只会打断他膝盖的地方。她说出了英曼的名字,他说,是我。

然后,艾达看着他憔悴的脸,认出他不是疯子,而是英曼。他形容枯槁、备受蹂躏、衣衫褴褛、疲惫羸弱,然而,他确实是英曼。他的额头刻着饥饿的印痕,像笼罩着他的一道阴影。他渴望食物、温暖和关怀。从他深陷的眼睛中,她能看到漫长战争的摧残,归乡之路的艰辛跋涉将他的大脑涤荡一空,将他的心灵囚禁在肋骨的牢房中。她眼中涌出了泪水,但她眨了一下眼睛,泪水便不见了。她把枪口垂向地面,放松了击锤。

——你跟我来,她说。

她抓住两只火鸡的脚,胸对胸拎了起来,于是火鸡的翅膀张开,鸡头扑通一声落下,长脖子缠绕在一起,仿佛某种奇怪而颠倒的求爱方式。她把枪扛在肩头走开了,枪托朝后,举起的左手松散地抓住枪管。英曼跟在她后面,他疲惫不堪,甚至没想到替她分担一些重负。

他们迂回地穿过栗树林走下山坡,很快看见小溪和长满青苔的巨石,还有下面远处的村庄,鲁比的木屋烟囱中升起袅袅炊烟。烟的味道在树林中弥漫。

他们走路时,艾达跟英曼说话的语气,就像她曾听到在马受惊时,鲁比跟马说话的声音。言辞并不重要,你可以说任何话。以最寻常的方式推测天气,或背诵《古舟子咏》 中的诗句,这些都没有什么区别。所需要的只是平静的语气,使人放松的同伴的声音。

因此,艾达聊起了最先进入脑海的事情。她历数了她们的住处近来的景物特征。她自己穿着黑色的猎人服,带着野味穿过树林下山,回到青山环绕的村庄里炊烟袅袅的临时营地。

——只差地上的篝火和几个人就能构成《雪中猎人》 了,艾达说。她不停地说着,回忆起多年前她跟门罗在欧洲旅行时看到这幅画的感想。他不喜欢这幅画所有的特征,认为它过于朴实无华,色彩过于素净,除了这个世界,没有描绘出更多的东西。门罗的观点是,没有一个意大利人会有兴趣画这样一幅画。然而,艾达却被深深吸引,并绕着画逗留了良久,但她最终还是缺乏勇气说出自己的感受,因为她喜欢这幅画的理由,恰恰跟门罗表达不欣赏的理由完全相同。

英曼的思绪太混乱,以至于无法完全理解她的话,除了她提起门罗时,仿佛他已经不在人世了,而且,她的头脑中似乎有明确的归宿,她的语气仿佛在说:现在,我知道的比你多,并且,我知道一切都会好起来的。

|

|