新書推薦:

《

人类简史系列(白金纪念版)(套装共4册)

》

售價:NT$

1612.0

《

深度学习推荐系统2.0

》

售價:NT$

653.0

《

小欢喜2:南京爱情故事

》

售價:NT$

352.0

《

分解工作法:聪明人如何解决复杂问题

》

售價:NT$

305.0

《

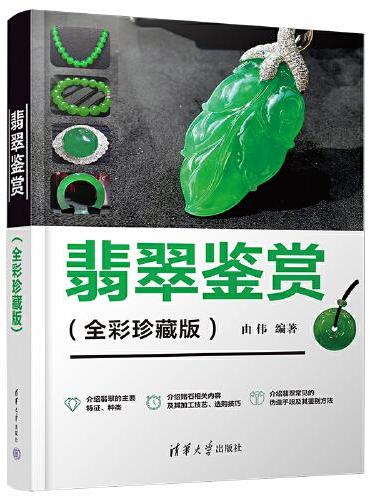

翡翠鉴赏(全彩珍藏版)

》

售價:NT$

352.0

《

艺文志·石川啄木:日本的第一个现代人

》

售價:NT$

347.0

《

DK葡萄酒大百科:一本关于葡萄酒的百科全书

》

售價:NT$

2540.0

《

未来简史 从智人到智神(2025白金纪念版)

》

售價:NT$

403.0

|

| 內容簡介: |

罗马从台伯河畔的城邦成长为广纳地中海的帝国,扩张之路险象环生,尤其是与北非迦太基的三次布匿战争。其中第二次布匿战争给罗马带来的威胁最为严峻,迦太基统帅汉尼拔出色的指挥给罗马留下了无法忘怀的战争记忆,所以此次战争又被称为“汉尼拔战争”。

这场战争不仅对罗马的发展具有重要意义,同时也标志着罗马史学的开端。罗马史学家李维以生动且持重的妙笔书写下这场战争的波澜壮阔。他在历史叙事中透露出对战争的思考,他在自豪于帝国乃天命所归的同时,也道出了帝国的真相与危机。

一场决定地中海霸权的战争,一位皓首穷经的史学家,一部记录帝国崛起的鸿篇巨著,一段经久不衰的战争记忆。李维以文字铸成纪念碑道出国家永葆活力的价值旨归。

|

| 關於作者: |

|

王悦,任教于华东师范大学历史学系。主要研究方向为古代罗马史和罗马史学史,在《世界历史》《古代文明》《史学史研究》等核心期刊上发表学术论文。译有《罗马世界》(格致出版社2015年版),合译有《西塞罗传》(商务印书馆2015年版)、《探寻古罗马文明》(商务印书馆2008年版)等作品。

|

| 目錄:

|

序 言

第一章 奥古斯都时代的历史学家李维

第一节 双城之间的李维

第二节 《建城以来史》的内容结构

第三节 李维的战争主题

第四节 李维与奥古斯都

第二章 第二次布匿战争

第一节 战争的起因

第二节 战争的经过

第三节 战争的结局

第四节 战争与财政经济

第三章 李维继承的史学传统

第一节 罗马史学的发展

第二节 希腊化史学的影响

第三节 纪念碑与罗马的范例史学

第四章 李维运用的史学方法

第一节 编年史体例

第二节 李维的史料来源

第三节 李维的史料方法

第五章 李维采用的文学风格

第一节 戏剧性手法

第二节 演说词

第三节 语言风格

第四节 记忆叙事

第六章 李维秉持的道德史观和宗教观

第一节 罗马史学的道德阐释

第二节 美德的典型范例

第三节 李维的宗教观念

第七章 将领与罗马道德危机

第一节 罗马名将的形象

第二节 迦太基名将的形象

第三节 汉尼拔和西庇阿的平衡叙事

第四节 罗马道德危机

参考文献

后 记

|

| 內容試閱:

|

罗马帝国始于台伯河畔的蕞尔小邦,面对强邻环伺的周边环境,罗马克敌制胜,不断扩张,从意大利走向地中海,从城邦走向帝国,在共和国时代成长为一个幅员辽阔的地中海帝国,在帝国时代不断推进欧洲帝国的边疆,成就古代文明的发展高峰,成为古代帝国的集大成者。罗马的扩张之路经常险象环生,其中与北非迦太基人的布匿战争给罗马带来的威胁最为严峻,远胜过征服地中海东部希腊化国家马其顿和塞琉古的战争。

罗马与迦太基的布匿战争分为三次,第一次布匿战争(公元前 264—前 241年)以罗马在海战中失利为开端,却以罗马重振雄威为结果。布匿政府被迫放弃对西西里的所有权,缴纳大笔赔款,罗马建立西西里行省,这标志着罗马向创建地中海帝国,以及最后建立统治西方海域的海军迈出了第一步。第二次布匿战争(公元前 218—前201年)中,迦太基统帅汉尼拔首先将战火引向罗马本土。他出其不意地翻越阿尔卑斯山,进攻意大利,经特拉西美诺湖战役和坎尼战役给罗马以沉重一击。罗马及时调整战略战术,切断迦太基企图以西班牙为基地向汉尼拔输送给养及援军的后路,逐渐扭转了不利形势。最终,罗马将领西庇阿率军直捣迦太基本土,在扎马战役中打败被召回国的汉尼拔,双方签订和约。迦太基丧失非洲以外的所有领土,赔款 1万塔兰特,只保留 10艘用于巡逻的战船,答应不经罗马允许不得与他国开战。第三次布匿战争(公元前149—前146年)是罗马蓄意发动的一场侵略战争。罗马恃强凌弱,攻陷迦太基城,将迦太基夷为平地,5万人被卖为奴隶。从此,迦太基变为罗马的阿非利加行省。在这三次战争中,第二次布匿战争的规模最大,战事最激烈,对地中海世界的整体格局及罗马共和国自身的发展走向都产生最为深远的影响,因迦太基统帅汉尼拔的出色指挥和带给罗马的无法忘怀的战争记忆,这场战争也被称为“汉尼拔战争”。

第二次布匿战争不是第一次布匿战争的简单延续,而是升级为一场真正的“世界大战”,意大利、西西里、撒丁岛、西班牙和北非存在多个战场、多条战线。地中海东部的马其顿望风而动,欲与汉尼拔联手,罗马面临几个战场同时作战的险境。汉尼拔的军队现身意大利,捷报频传,兵临罗马城下,给罗马造成致命的威胁。从战略的角度而言,每个战场都至关重要,罗马坚守住身处的战场,决定了迦太基援兵不能顺利与身处意大利的汉尼拔会合,而罗马在同盟者支持下与迦太基的有限兵力形成强烈反差,兵源充足是罗马最后取胜的强大后盾。各个战场遍布整个地中海世界,说这是一场地中海世界的“世界大战”并不为过。

第二次布匿战争被古代和现代作家视为罗马历史上甚为伟大的战争之一,不仅因为它对罗马历史的发展具有尤为重要的意义,而且在罗马史学的发展史上也具有划时代的意义,标志着罗马史学的开端。罗马的历史编纂主要有两个源头:一是官方的大祭司年表(Tabulae Pontificum),由大祭司长记录官员的名字以及事关国家宗教的事件,诸如灾异、献祭、凯旋式、为国家取得的胜利举行的感恩庆典、为国家遭受的失败举行的祈福仪式等;二是收录在家族档案中的私人记录,提供了经常被用于葬礼颂词的素材。这些官方和私人的记录仅是罗马史学的萌芽,不是真正意义上的历史编纂,罗马史学发展成为一种不同于官方记录和家

族档案的成熟的散文体裁,是从第二次布匿战争开始的。

伟大的战争往往对史学发展形成一种强大的推动力,如波斯战争之于希罗多德、伯罗奔尼撒战争之于修昔底德,亚历山大远征之于众多史家,第二次布匿战争也毫不例外地大大推动了罗马史学的发展,是促使罗马史学形成的催化剂。战争对希腊罗马历史意识的促进作用举足轻重,战争的意义在于它是打破各民族、各地区的边界,联系各地区、各民族交往的活跃性因素。在古代希腊和罗马,发动战争是最值得纪念的历史事件,是获得个人荣耀的重要手段,也是希腊罗马史学肇始的促进要素。

罗马的“史学之父”昆图斯?法比乌斯?皮克托( Q. Fabius Pictor)是元老院一员,曾在公元前 216年坎尼战后被派往希腊征询德尔斐神谕。他的史著用希腊语写成,涵盖罗马建城到第二次布匿战争的历史时期,勾勒了早期共和国历史的大体轮廓,对他本人所处时代的历史记载更为翔实。法比乌斯?皮克托是希腊史家波利比乌斯(Polybius)记述布匿战争的重要史料来源,虽具有较强的亲罗马倾向,但大体可以算作一位求真务实的史家。法比乌斯?皮克托的历史编纂从题材内容、结构框架到求真务实态度、爱国主义倾向、道德说教色彩,均奠定了罗马史学的基调,确立了可供后世史家模仿和参照的标准。在法比乌斯?皮克托之后,又有多位史家撰写自罗马建城以来的历史,加图是其中第一位以拉丁语撰史的罗马史家,以《源流》一书流传后世。公元前 2世纪末的科埃利乌斯?安提帕特( Coelius Antipater)将修辞学的要素引入历史编纂,突破了前辈史家撰写通史的常规方法,写成了 7卷本第二次布匿战争的断代史。简言之,第二次布匿战争是罗马史家们不惜笔墨详尽记述的重要主题之一,记述虽丰富,传世之作却不多,古罗马史家李维的《建城以来史》第 21—30卷是现存记载这段历史最为详尽、较为可信的基本史料。

国内外学者对李维的研究可谓硕果累累,但由于学者们进行研究的侧重点不尽相同,评价标准参差有别,对李维的评价也就有了多家之言。笔者希望将这些相持不下的观点进行梳理,判别各种观点中真实合理之处与偏颇狭隘之处。在判别各家观点之前,必须首先明确李维史学研究的出发点,即评价李维的史学方法和史学成就的标准是什么。笔者认为,不应全然用现代的史学方法衡量古代史家,应把李维及其著作放到罗马史学传统的背景下加以考察。

首先,建构李维史学的谱系,从李维史学与罗马史学传统之间一脉相承的关系中探究李维对罗马史学优良传统的继承和发展。罗马共和国时期的史学经历了从早期朴实无华的编年史风格到中期华而不实的浪漫主义风格,再到后期古物考证的严谨方法的发展过程,这些历史编纂传统为生活在共和国晚期至帝国前期的李维提供了可资求索的目标和途径。其次,罗马史学受到希腊化史学的影响,深受希腊修辞学影响的西塞罗的治史理念,更直接、更深刻地影响了李维的治史之路。历史编纂被西塞罗描述成演说作品,被修辞学家昆体良说成是自由诗,李维历史散文中的诗歌色彩和演说风格均是修辞学技法的运用。再次,罗马史学的又一个重要传统在于注重历史的道德说教功用,历史人物和事件被看作道德说教的绝佳实例。李维的前辈史家怀古喻今,正面歌颂或是反面批判,均重视历史的教育功能,把以历史书写警示后人弃恶扬善作为己任。内容的真实性、形式的艺术性、历史的教育性构成了罗马史学的传统特征,这三方面特征对李维史学影响深远。

除了明确李维史学研究的出发点在于罗马的史学传统之外,笔者认为,还应明确李维史学研究的落脚点在于对原始文献进行释读和分析。只有从原始文献入手,才能真正理解李维道德教化的写作用意,更为直观地感受李维叙事语言的畅达优美,更加深刻地理解李维为再现罗马社会风貌所做的努力以及书斋学者的局限。李维《建城以来史》现存 35卷,在前十卷中,他勾勒出公元前 300年以前罗马历史的大体脉络,但由于史料匮乏,构成这段历史的具体人物和详细事件包含着大量虚假的成分。但随着历史的推进和史学的发展,可信的记载逐渐增多,李维对有信史可考的历史时期的记载应是评价李维史才、史德的典型依据,国内目前就李维的第二次布匿战争史书写研究尚不多见,本书选取《建城以来史》第 21—30卷对第二次布匿战争的记载作为考察对象便是基于如此考虑。除了考虑这十卷的时间跨度是李维可以获得较为可信的史料来源之外,李维经过前面诸卷的撰史尝试,他的历史写作方法和历史书写观念一定更为成熟。同时,这十卷所描述的第二次布匿战争也是罗马崛起为地中海世界霸主的重要转折点,其历史意义是不言而喻的。考察李维在这十卷记载中所运用的史学方法及所体现的史学思想,对正确认识李维的第二次布匿战争史书写的史料价值,深入理解罗马共和国时期的民族精神、社会风貌、历史变迁均具有极为重要的研究意义。

全书共分七章,三大板块。

第一章概括介绍李维的生平及作品,从史著内容、谋篇布局、李维与奥古斯都的关系展开分析,重点剖析李维历史书写中或隐或显的奥古斯都形象。笔者认为李维笔下的杰出人物与奥古斯都具有一定联系,但武断地宣称李维将之比附奥古斯都是不合适的。李维像所有的史家一样,无法截然分隔古今,却未曾有意将奥古斯都比附传说和历史时代的罗马英雄,历史学家与当政者及其统治政策的关系需正确认识。

第二章概括介绍第二次布匿战争,分别从起因、经过、结局及财政经济入手,重点阐明战争的直接原因和真正根源,从战争是否不可避免的阐述引申出罗马帝国主义防御性与扩张性的重点研究论题,指出第二次布匿战争过往研究中对萨贡图姆与罗马的盟友关系、罗马与迦太基之间条约的真伪、汉尼拔是否率先开启战争的主要论题实际上忽视了罗马发动战争的本质。罗马为保护盟友限制迦太基在西班牙拓殖的防御性解释无法自圆其说,罗马在第三方区域约束迦太基的扩张归根结底在于罗马对西班牙的霸权诉求。以此在战争的因果关系分析之外,补充结构性动机分析视角。

第三章追溯罗马的史学传统,探讨罗马史学传统中的编年史体例、叙事风格、范例特征,阐述西塞罗的治史理念对李维撰史理念的重要影响。西塞罗认为历史学家不应仅成为历史的讲述者(narrator),而且应是事件的润饰者( exornator rerum),真实可信的历史必须有一个恰如其分的文学框架依托才能传世流芳。李维接受西塞罗文艺性的治史理念,融汇历史真实与叙事艺术,求真、求美、求善的史观统领着第二次布匿战争的历史书写。李维的《建城以来史》是一座丰碑,铭记历史上可供效仿的人物和事例。

第四章论述李维《建城以来史》的历史价值与史学方法。波利比乌斯的《历史》完整保存的卷三至卷五提供了重要参照。首先,波利比乌斯的现存记载仅涉及公元前 220—前216年的史事,李维史书则涵盖整场战争,其史料价值是毋庸置疑的;其次,通过与波利比乌斯理性严谨的史学方法相较,结合李维对各位前辈史家的评价和运用,探讨李维的史学方法和历史态度。李维坚持客观公正,但他的客观公正是相对的,而非绝对的,虽然没有像某些前辈史家那样随意歪曲历史,但他选择最符合自己写作意图的史料,他的史学地位应在罗马史学发展的脉络中加以确定。

第五章阐述李维史著的文学风格,分析李维的写作风格和修辞手法,进而说明李维史著的艺术性特点,重点分析戏剧性手法、演说词、语言风格、纪念碑等元素的多样化运用手段。李维在各段情节中穿插跌宕起伏的故事,渲染原始材料以产生栩栩如生或悲悯感人的效果。在对演说词的创作中,他有着炽热的爱国热情、生动的想象力、丰富多变的词汇,在历史场景的编排中,他注重叙事空间的切换和承接,将笔下具有历史意涵的地点和实物变为承载历史记忆的纪念碑。李维的历史书写是综合运用各种叙事技巧的杰作。

第六章梳理罗马史家对社会危机的道德阐释,澄清李维对这一范式的继承利用。他相信罗马伟大的成就乃美德使然,曾长久地抵制贪婪和奢侈的诱惑,长久地推崇清贫和节俭,他眼中历史书写的关键作用在于历史的道德功用。第二次布匿战争后,罗马的社会危机初露端倪,这场战争中迦太基和罗马军队腐化堕落的相关记述为共和国后期的社会危机埋下伏笔。李维的历史作品可以归类为旨在进行道德教化的历史,罗马的兴衰沉浮被归结为社会道德的起伏变化。罗马历史的决定因素除道德之外还有神意的制约,李维的宗教观念争论不断,耐人寻味。

第七章勾勒李维笔下罗马名将与迦太基名将的形象,阐述李维在自我与他者的对比中如何塑造罗马的身份认同。罗马名将法比乌斯?马克西姆斯、马尔库斯?马尔凯路斯、科尔奈利乌斯?西庇阿?阿非利加努斯的美德范例衔接前章的道德阐释,迦太基名将汉尼拔的形象代表着罗马认同的对立面。通过具体剖析罗马文献中汉尼拔和迦太基人的形象特征,在揭示污蔑外族是罗马人外族观念的主流论调的同时,本章力图纠正认为罗马大力歌颂自身赫赫战功、污蔑贬低军事对手的简单误解,证明罗马人既把外族作为美德的对立面,又把外族作为警示自身恪守美德的参照系。西庇阿的胜利标志着罗马价值观念的正面实现,汉尼拔的失败象征着奢侈腐化恶行的终极后果,两人的形象虽彼此对立,却又遥相呼应,有关二人的平衡叙事预示了日后罗马社会的道德沦落。

第一、二章为第一板块,是概括介绍部分,为了解作者修史的时代背景和布匿战争的历史概况提供必要信息,也证明李维的著述是了解这场战争不可或缺的基本史料。第三、四、五章为第二板块,阐述李维的史学方法和文学技巧,说明李维撰史实践中对真实与艺术的平衡追求。第六、七章为第三板块,是李维道德史观部分,分别从李维笔下两军将领的形象以及汉尼拔和西庇阿平衡叙事两方面论述李维对罗马社会危机别具洞见的道德阐释。

本书主要从史料方法、文学方法、道德史观进行考察,得出李维的史观是求真的、求美的、求善的。他的史料方法立足于罗马的历史编纂传统,我们对他基于文献资料忽视档案资料的史学方法应加以客观评价,肯定他总体上对史料价值的正确把握,承认他坚持求真务实的治史态度。从他符合主题和时代的多样语言风格、戏剧化情节、演说词和记忆叙事,可以窥见他的文学风格是丰富多彩、引人入胜的。这样别具匠心的文学风格不仅是为了吸引读者的注意力,我们在他借用空间和记忆铺设叙事线索的记述中也会发现文学方法与范例史学之间的内在联系。弘扬范例是李维的写作主旨所在,虔诚敬神、遵循习俗是李维道德观的重要组成部分,我们从他有关宗教的论述中看到一位罗马历史学家对传统道德的执着坚守,也看到他以宗教记述服务历史叙事的成功实践。

卓越的罗马道德品质体现在军事将领身上,李维的战争叙事中罗马名将和迦太基名将并列齐观,双方将领的道德品质不单纯以他者方式二元对立,他们身上的品质有的相辅相成,有的截然对立,有的自行转化,道德在李维的笔下具有动态转化的特点。传统美德在帝国的动态发展后,向颓败的方向发展,李维注意到罗马道德下滑的危险,归因于战利品的大批输入造成罗马人心不古,贪婪奢侈是道德滑坡的罪魁祸首,由此回到李维撰写这部历史的初衷——记录历史,唤起记忆,教化人心,医治时弊。李维以一位历史学家的睿智眼光分析了罗马社会危机的要因,力图树立一个个鲜活的范例以医治社会的病症。他在历史叙事中透露出的对战争的思考,反映出知识精英对罗马帝国的有益反思。这场战争是罗马帝国主义的重要一环,本书涉及的罗马对迦太基人的形象塑造,也将有益于思想史视角下的罗马帝国主义研究。

|

|