新書推薦:

《

赖世雄经典英语语法:2025全新修订版(赖老师经典外语教材,老版《赖氏经典英语语法》超32000条读者好评!)

》

售價:NT$

305.0

《

影神图 精装版

》

售價:NT$

653.0

《

不止于判断:判断与决策学的发展史、方法学及判断理论

》

售價:NT$

347.0

《

人才画像、测评、盘点、管理完全应用手册

》

售價:NT$

254.0

《

跳出猴子思维:如何成为不完美主义者(30天认知训练打破完美主义的困扰!实现从思维到行为的全面改变!)

》

售價:NT$

301.0

《

粤港澳大湾区创新能力与创新效率评价研究

》

售價:NT$

398.0

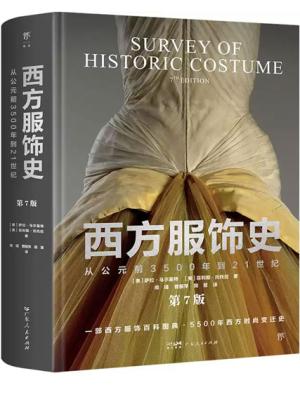

《

西方服饰史:从公元前3500年到21世纪(第7版,一部西方服饰百科图典。5500年时尚变迁史,装帧典雅,收藏珍品)

》

售價:NT$

2030.0

《

仕途之外:先秦至西汉不仕之士研究

》

售價:NT$

305.0

|

| 編輯推薦: |

|

金莲的名字在中国人的心目中一直是欲望和诱惑的代名词,然而,在这个名叫刘街的小村镇里,金莲身边的人、事、景甚至都比她自身更加狂热、浮躁、不顾一切、不惜所有,飞蛾扑火般奔赴一场可怕的欲望。刘街因为金莲的帮助才最终变成了西门镇,然而金莲却在这片土地上无法立足。她消失了,像极了人们心中那些升腾不息的幻梦。

|

| 內容簡介: |

|

偏僻山村里的金莲嫁给了刘街的老大,可她却爱上了老二。之后刘街在村长带动下迅速发展,老二利欲熏心,为了坐稳派出所所长的位置,把刘街最丑的女人娶回了家。……当刘街顺利扩建成为西门镇,金莲却发现,所有的人都不再是从前的样子,她曾经想要的一切,永远也回不去了。

|

| 關於作者: |

|

阎连科,作家,1980年开始发表作品,1992年加入中国作家协会,其作品曾获各类重要奖项二十余次。现于中国人民大学文学院任教。作为国内最著名的当代作家之一,其作品在中国文坛有着极其广泛深远的影响力。

|

| 內容試閱:

|

亲近好读的小说(自序)

阎连科

小说是要好读的。

对于有的作家,写出好读的小说,是天份才情的必然。于另外一种作家,终生写作,才有可能相遇一次两次好读的小说。我总是希望我的小学好读耐读,不懈地这样努力,终却枉然徒劳,每每完成新作,读者读后总是告诉我说,有丁点儿意思,然而读来却难。这话让我惶惑。是一种打击,常常让我望着自己的小说默然泄气,有时甚至有些痛恨自己,写不出好看的小说,一如种不出有味稼禾的笨农。也就再次努力去写,去构思好看的故事,如此这般,新的故事出来,让读者和朋友尝试去读,又说愈发愈发难了,还不如你的从前。一次两次,三次四次,很多人都说我的小说没有从前好看。我信了这些。事实也是这些。气馁到一种决绝,觉得种种因为,反正越发写不出好读好看的小说,那就索性罢了,让写作的性子随意撒娇,想怎么去写,就怎么去写,想怎么难读,就怎么难读。到了头来,得罪了许多读者,也得罪了笔下受着冷落的人物故事,终才渐渐明白,让写作的性子随意撒野是多么幼稚,简直就是在死的胡同里行路赶车。

路是走不通的。

也没有力气撞倒胡同的死墙,为自己豁开一道光明。累了乏了,坐下喘息,回想当年的写作,静心去读当年,也就不得不矜持地承认,当年的写作,确实比今天的故事更为好看,更是亲着近着读者——哪怕是因为今天写作的斗气撒野,才显衬了昨天写作的实在之好,也终归是昨日胜着今日小说对读者的亲近。一阵惆然,一片默认,明了了小说是要人读的。要人去读,好看当属必然。可是自己违背了这些。今日确是不如昨日。《金莲,你好》,是昨日向往好看时候写的,知道还是不如他人作品好看,但在我的一篮子小说之中,确属相当好看、相当与众人相通的一类。作品初出之时,曾努力将其改为电影,但一番和导演的努力,终是未成未果。后来两次出书,都被出版商和出版社自行更名为《千古淫妇潘金莲》和《西门庆逃离西门镇》,颇为俗烂,甚至就是玄弄读者,可也透出人们对好读好看的一番求解。到了这次,多少年过去,重新整理出版时,也才恢复了小说的原本姓名,也让我理解了好看也是写作的一种必然。

谢谢编辑和出版者,也谢谢读者予我和这本小说的读与好读的亲近。

二○一二年十一月二十八日

院子里盛满了习习凉风。时值上弦月正为尖利当儿,水泥地上的月色厚如铜钱。院中央留下的树坑里,由于桐树的疯长,居然把水泥地面撑胀下许多裂口,夏夜欢歌的蛐蚰,就在那裂缝中舒弯着嗓子叫唤。金莲坐在桐树黑淡的荫里,双手交在胸前,弯腰护着她那兔头似的双乳,把脸仰在半空,迷傻地盯着一颗蓝莹莹的星星。热躁从她脸上,身上立马消散去了。大街上简陋舞厅的音乐,一如既往地从院墙上漫流过来,像丝绸一样从她的心里滑了过去。树荫在不知不觉间慢旋到了别处,月光在她的身上浴淋得又明又亮。有一只麻雀不知为啥从房檐下飞了出来,撞在稠密的桐树叶上,扑棱着落至半空,又闪着翅膀飞进了夜里。

她望着麻雀飞去的方向。

她想它又不是蝙蝠,在夜里无异于盲瞎,它会飞到哪呢?

她想也许又落到了谁家的房上。

她想一个院里没人,我要能睡着了该有多好,安静得和没有了世界一样。

可她没有一星儿瞌睡。

她想老二现在把老大送上了火车吧。

她说老二你是明晚儿赶到家吗?又说金莲,明晚你去接不接老二?

金莲说,想去倒是想去。

她说不去算了,你在家给老二做上好吃的等他,把洗脚水倒在盆里等他。

金莲说我还是该去接他,接他到村头的岔路口上,他只要从末班汽车上下来,第一眼就看见我立在路的中央。四处空无一人,只有我穿得漂漂亮亮,干干净净,身上的香味顺风飘到十里八里之外。

她说,那你就接他去吧,倘是路上有人,你就站到王奶的茶屋门前。倘是没人,你就站到路边的树下,待老二从车上下来,那汽车又朝别处开着走了,你突然走到他的面前,叫上一声兄弟,接过他手里的行李,他说这行李不重,还是我来拿吧,你就说,你坐了一天汽车,还是我来拿吧。你说你拿,你却提着行李不动,不走,就那么痴痴地借着月色看他。他为人熟练,又长你三岁,你看他时候,他啥儿也都明了在心,这当儿他会说,咱回吧嫂子,大街上不定让谁撞见,回到家里多好。然后你就跟在他的身后,踩着路灯下他的人影,躲着偶尔碰到的熟识的目光,回到家里,闩上大门,一直跟着他走进他的屋里。

金莲就走进了老二的屋里。

院子里的树影转涂到了她的背后。星星悄无声息地稀落下去,月光变得淡薄如纱。村街上往日夜里繁闹的红绿声音,也都悄然去了。村落的静谧无边无际,耙耧山脉在夏夜的呼吸声,使金莲脚下的地面有些轻微的晃动。如月色一样柔洁的皮肤,在夜深之处生了一层细密的因寒而起的疙瘩。金莲把手在胳膊上抚摸了一下,她摸到了皮肤上的冷凉,如井水一样清明,也摸到皮肤下的血液,热旺腾腾如文火上的水流。

她抬头看了一下天空,想我该去睡了。

她就起身进屋去了,没有再走进她的屋里,而是向前走了几步,向右一拐,进了厢厦老二的房里。她知道电灯开关就在进门后的一侧,可她没有开灯,而是摸黑进了屋内,虚关了屋门,试着脚步走进界墙东的门框,蹑着手脚到了老二的床前,探一会步子,摸着拉开被子就钻进了被窝,头一挨着枕头,瞌睡便如期而至地仿佛一块黑布蒙在了眼前。直至第二天醒来,她在床上闻到了一股半是熟悉、半是陌生的男人的浊汗的香味,她才顿时灵醒,这一夜她睡得又香又甜,却是睡在兄弟老二的床上。

在这张床上,她上演了和老二惊心动魄的一幕。

老二果然是坐着来日夜里的末班长途汽车赶回村的。那时候夜还较浅,王奶的茶屋里还有闲人从刘街出来,在门口磕吃着她降了价的茶叶煮蛋。酒楼里碰杯的声音清脆欲滴,那些山里掏金的外地人,喝得醉醺醺地在街上唱着黄浪的情歌,有的商店见了他们,闪躲瘟疫样忙慌慌地关了店门,有的所谓的发廊和洗脚屋子,正敞开着门户等待他们。老二背了一包顺路捎脚进来的便宜衣货,从街上走过时候,朝那些酒醉的男人们吐了一口,想我要做了治安室的主任,首先惩治的就是他们。这么想着走到西门中街,推开自家关着的大门,进去又将其掩了,在过道叫了一声嫂子,不见回应,便踏进院内,把衣包放在地上,接着又大叫一声,回应仍是无声无息,这才看见嫂子的屋里没有灯光,想她也许是上了厕所,坐在衣服包上歇了一息,不见金莲从上房山墙下的风道出来,就到风道口上,迎着厕所连叫几声,证实了金莲不在家里,想夜半三更,她会去了哪儿呢?思摸着推开自己的厢厦屋门,顺手拉亮电灯,撩开界墙的门帘,他的眼球咣的一声,就被打了一下,人顿时桩在界墙下面,如镶在门框中的一个木人。

……

|

|