新書推薦:

《

图解组织心理学:从零开始养成领导力

》

售價:NT$

347.0

《

牛津西方哲学史(中文修订版)

》

售價:NT$

653.0

《

萤火虫全球史:西方人眼中的古代丝绸之路

》

售價:NT$

388.0

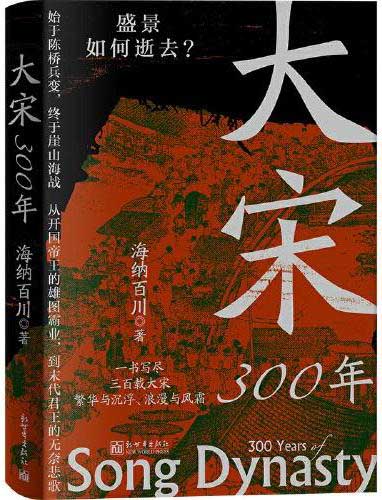

《

大宋300年(写尽三百载大宋繁华与沉浮、浪漫与风霜)

》

售價:NT$

352.0

《

害马之群:失控的群体如何助长个体的不当行为

》

售價:NT$

449.0

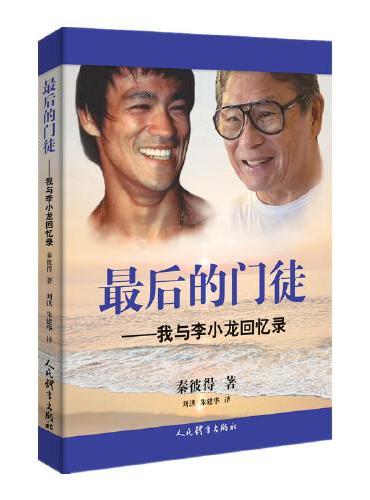

《

最后的门徒——我与李小龙回忆录

》

售價:NT$

347.0

《

没有明天的我们,在昨天相恋

》

售價:NT$

218.0

《

流动的白银(一部由白银打开的人类文明发展史)

》

售價:NT$

296.0

|

| 編輯推薦: |

王蒙《温温恭人,如集于木》

李娟《遥远的向日葵地》

王朔《其实,我们都是演员》

于坚《于坚随笔》

绿妖《*初的甜,*初的咸》

张晓风《我在》

周国平《不较劲的智慧》

鲍尔吉原野《他们的脸埋在黑暗中》

海飞《墨绿色的张望》

王蒙、王朔、张晓风、郭文斌、张小娴、李娟、冯杰、雪青、何向阳等数十位作家的数十篇佳作,题材丰富、语言凝练,或直面人生,拷问人性,或回眸过往,思索历史,在呈现散文题材的丰沛性、写法的可能性方面,均有不俗的表现。

|

| 內容簡介: |

|

本书是由中国散文界知名选家从全国当年发表的精短散文作品中精选出来的,旨在检阅当年度精短散文的创作实绩,公正客观地推选出思想性、艺术性俱佳,有代表性、有影响力的年度精短散文。

|

| 關於作者: |

|

乔叶,女,汉族。1993年开始发表文学作品。河南省文学院专业作家。中国作协会员。鲁迅文学院高研班第三期学员。专业作家。河南省作家协会副主席。出版散文集《孤独的纸灯笼》《坐在我的左边》《自己的观音》《薄冰之舞》《在喜欢和爱之间》《迎着灰尘跳舞》《我们的翅膀店》等,出版长篇小说《我是真的热爱你》。获首届河南省文学奖及第三届河南省文学艺术成果奖青年鼓励奖。

|

| 目錄:

|

◎民间手记 ◎

遥远的向日葵地 李娟(1)

生命诚可贵

——眼见三位抗日志士之死 他们曾唱过同一首歌 铁扬(4)

北中原民间环保手记 冯杰(9)

田里的文学女人 石淑芳(16)

万里归来年愈少 闫文盛(22)

相亲 单振国(25)

鸟迹蝶影随想录 许淇(29)

赣南七则 雷平阳(33)

雨水和惊蛰 乔洪涛(36)

扛一株玉米进城 简默(45)

一揖清高 (外一篇) 王祥夫(48)

他们的脸埋在黑暗中 鲍尔吉原野(51)

弟弟的树 王晓莉(53)

去年的花 张慧敏(58)

吴茱萸和辛夷们 刘梅花(60)

草木灰 芭蕉雨声(65)

瓜秧 王新华(68)

关于乡村的札记 唐棣(70)

草木有真意 毕亮(74)

青草 王海津(76)

香椿 沈芸(78)

◎杯里春花 ◎

于坚随笔 于坚(80)

深夜的火车 陶丽群(84)

錾磨师傅 耿立(88)

最初的甜,最初的咸(外一篇) 绿妖(92)

我在 张晓风(96)

命运何为 钱红莉(100)

杯里春花 郁喆隽(103)

前世冤孽的数字 韩小蕙(104)

站牌 刘军(107)

普通青年看午夜巴黎(外一篇) 毛尖(109)

穷家之乐 吴长忠(112)

童心石 泥水(116)

德清是一个人 苏沧桑(118)

白沙 赵良冶(121)

我与早餐店老板娘的关系 黄信恩(124)

鞋底下的年轻 干亚群(126)

◎百姓的壶 ◎

温温恭人,如集于木(外二篇) 王蒙(130)

记住乡愁,就是记住春天 郭文斌(132)

不较劲的智慧 周国平(135)

就这样安静地下棋

——从棋圣吴清源说起 雪青(137)

发呆 李琦(141)

其实,我们都是演员 王朔(143)

墨绿色的张望 海飞(145)

童话 马良(149)

柳青的“于心不安” 何向阳(153)

都教吃饱了 杜国庆(155)

门子(外一篇) 蒋勋(157)

你能找到回家的路吗? 郑执(162)

你会想念你自己吗?(外一篇) 张小娴(166)

自行其道 赵翼如(168)

站在启功先生墓前 徐可(171)

我拍看不见的风景 谢小灵(176)

旧书店的两代人 苏枕书(179)

百姓的壶 徐风(183)

做个有“文化”的人 王开岭(185)

消遣 戴蓉(187)

告诉你,什么叫“亡国奴” 李茂杰(188)

大声气 颜歌(190)

编后记(192)

|

| 內容試閱:

|

遥远的向日葵地

李娟

浇地

就算是在鬼都不过路的荒野里,我妈离开蒙古包半步都会锁门。

锁倒是又大又沉,锃光四射。挂锁的门扣却是拧在门框上的一截旧铁丝。

我妈锁了门,发动摩托车,回头吩咐:“赛虎看家。丑丑看地。鸡好好下蛋。”然后绝尘而去。

被关了禁闭的赛虎把狗嘴挤出门缝,冲她的背影愤怒大喊。丑丑兴奋莫名,追着摩托扑扑跳跳、哼哼唧唧。在后面足足跑了一公里才被我妈骂回去。

我妈此去是为了打水。门口的水渠只在灌溉期的日子里才来几天水,平时用水只能去几公里外的排碱渠取。那么远的路,幸好有摩托车这个好东西。

她每天早上骑车过去打一次水,每次载两只二十升的塑料壶。

我说:“那得烧多少汽油啊?好贵的水。”

我妈细细算了一笔账:“不贵,比矿泉水便宜。”

可排碱渠的水能和矿泉水比吗?又咸又苦。然而总比没水好。

这么珍贵的水,主要用来做饭、洗碗,洗过碗的水给鸡鸭拌食。剩下的供一大家子日常饮用。再有余水的话我妈就洗洗脸。

脏衣服攒着,到了水渠通水的日子,既是大喜的日子也是大洗的日子。

其实能有多少脏衣服呢?我妈平时……就没怎么穿过衣服。

她说:“天气又干又热,稍微干点活就一身汗。比方锄草吧,锄一块地就脱一件衣服,等锄到地中间,就全脱没了……好在天气一热,葵花也长起来了,穿没穿衣服,谁也看不到。”

我大惊:“万一撞见人……”

她说:“野地里哪来的人?种地的各家干各家的活,没事谁也不瞎串门。如果真来个人,离老远,赛虎丑丑就叫起来了。”

于是整个夏天,她赤身扛锨穿行在葵花地里,晒得一身黢黑,和万物模糊了界线。叶隙间阳光跳跃,脚下泥土暗涌。她走在葵花林里,如跋涉大水之中,努力令自己不要漂浮起来。大地最雄浑的力量不是地震,而是万物的生长啊……她没有衣服,无所遮蔽也无所依傍。快要迷路一般眩晕。目之所及,枝梢的手心便冲她张开,献上珍宝,捧出花蕾。她停下等待。花蕾却迟迟不绽。赴约前的女子在深深闺房换了一身又一身衣服,迟迟下不了最后的决定。我妈却赤身相迎,肝胆相照。她终日锄草、间苗、打杈、喷药。无比耐心。

浇地的日子最漫长。地头闸门一开,水哗然而下,顺着地面的横渠如多米诺骨牌般一道紧挨着一道淌进纵向排列的狭长埂沟。渐渐地,水流速度越来越慢。我妈跟随水流缓缓前行,凝滞处挖一锨,跑水的缺口补块泥土,并将吃饱水的埂沟一一封堵。那么广阔的土地,那么细长的水脉,她几乎陪伴了每一株葵花的充分吮饮。地底深处的庞大根系吮吸得滋滋有声,地面之上愈发沉静。她抬头四望。天地间空空荡荡,连一丝微风都没有,连一件衣服都没有。世上只剩下植物,植物只剩下路。所有路畅通无阻,所有门大打而开。水在光明之处艰难跋涉,在黑暗之处一路绿灯地奔赴顶点。那是水在这片大地上所能达到的最高的高度。一株葵花的高度。这块葵花地是这些水走遍地球后的最后一站啊。整整三天三夜,整面葵花地都均匀浸透了,整个世界都饱和了。花蕾深处的女子才下定决心,选中了最终出场的一套华服。

即将开幕。大地前所未有地寂静。我妈是唯一的观众,不着寸缕,只踩着一双雨靴。她双脚闷湿,浑身闪光。再也没有人看到她了。她脚踩雨靴,无所不至。像女王般自由、光荣、权势鼎盛。她是最强大的一株植物,铁锨是最贵重的权杖。很久很久以后,当她给我诉说这些事情的时候,我还能感觉到她眉目间的光芒,感觉到她浑身哗然畅行的光合作用,感觉到她贯通终生的耐心与希望。

水

水渠通水那几天跟过年似的。不但喂饱了葵花地,还洗掉了所有衣服,还把狗也洗了。家里所有的盆盆罐罐大锅小锅都储满了水。幸亏我家家什多,可省了好多汽油钱。

那几天鸭子们抓紧时间游泳,全都变成了新鸭子。放眼望去,天上有白云,地上有鸭子。天地间就数这两样最锃亮。

丑丑天天在渠水里泡澡,还冒充河马,浮在水里装死。可把赛虎吓坏了,站在岸上冲它狂吠,又扭头冲我妈大叫。好几次伸出爪子试水,终究不敢下去救它。

大约渠水流过的地方水汽重,加之天气也渐渐暖和了,到第二次通水时,渠两岸便有了杂草冒头。而水渠之外,除了作物初生的农地,整面大地依旧荒凉粗砾。

鸡最爱草地,整天乐此不疲。一个个信步其间,领导似的背着手。我猜草丛的世界全部展开的话,可能不亚于整个宇宙。鸡如此痴迷,这瞅瞅,那啄啄。有时突然歪着脑袋想半天,再单脚撑地呆若木鸡。它不管看到什么都不会说出去。

天苍野茫,风吹草低见芦花鸡。两只狗默默无言并卧渠边。鸭子没完没了地啄洗羽毛。在荒野中,窄窄一条水渠所聚拢的这么一点点生气,也丝毫不输世间所有大江大河湖泊海洋的盛景。

面对这一切唯有兔子无动于衷。每天瓜分完当天的口粮,就一个个尾随我妈进了葵花地。太阳下山还不回家。显得比我妈还忙。我妈说:“兔子,快看!水来了!”人家耳朵都不侧转一下。

水从上游来。上游有个水库。说是水库,其实只能算是一个较大的蓄水池。位于荒野东面两公里处,一侧筑了一道栏坝,修了阀门。简陋极了。可是对于长时间走过空无一物的大地的人们来说,简直就是一场奇遇!

我曾去过那里。走啊走啊,突然就迎面撞见。那么多的水静止前方,仿佛走到了世界的尽头。不见飞鸟,不生植物,和荒野一样空旷。仅仅只是水,一大摊明晃晃的水。镜子一样平平摊开在大地上,倒映着整面天空。又像是天空下的一面深渊。

这一大摊水灌溉了下游数万亩的作物,维系了亿万生命的存活。可这番情景看来,又像是它并不在意何为葵花,也从没理会过赛虎丑丑鸭子与鸡们的欢乐。它完整无缺,永不改变。与其说此地孤寂,不如说我们和我们的葵花地多么尴尬。我们从不曾真正触动过这个世界的内核。

在水的另一方,遥遥停着一座白房子。湖水是世界的尽头,那里便是世界的对面。住在那里的会是什么样的人呢?有好几次我想要过去看看,但每次绕着水岸走了很久很久,也无法抵达。

后来我离开了。常常会梦到那片荒野中的大水。梦到南方来的白鸟久久盘旋水面,梦到湖心芦苇静立。却没有一次梦到生活在遥远白房子里的那个人。秋天来临的时候,我们的葵花地金光灿烂、无边喧哗,无数次将我从梦中惊醒,却没有一次惊醒过他的故乡。

(选自2014年12月18日《文汇报》)

相亲

单振国

那年真背得要命,高考预选就被刷了下来。大约是在我们小巷槐树花刚刚开放、清醇花香正醉人的时候,我就算彻底毕业回家,成了一个其实也没有什么职业可待的、无所事事的“待业青年”了。

几乎每天,都是鲜艳的太阳把我从睡梦中晃醒。我除了给忙碌的父母做一点零碎的家务事外,整天就是坐在房檐底的阴凉下打瞌睡,或者看一些在父亲来说屁事不顶的“闲书”。实在无聊时也招来巷子里的几个闲汉,甩扑克赢烟抽……

这样一个多月后,父亲害怕我学坏,就打算让我跟上邻院的二哥去学手艺受些苦。父亲叫来当小工头的二哥说了这事后,二哥满嘴答应,并保证照应好我,不让我吃亏。末了,二哥就笑哈哈地对父亲提起这么一码事:他的一个朋友央他给乡下的侄女介绍个对象,条件是只要城里人有房住就行,他想把我介绍给那女娃。二哥还说:那人家也是周围几个村子里有名有望的好人家,女子漂亮得更是远近知晓的人尖子,况且我也快二十岁了,如果真能说成,倒也算是一门好亲事。父亲寻思:我这捣蛋小子虽还不到那年龄,可肩上压了担子或许会更稳当地走上正道,先认识交往几年也不是坏事。于是父亲就答应了。

几天后,二哥来叫我,说他要带我到那个村子去,顺便拉些木料。母亲就煞有介事地给我换了一身新衣服,还叮嘱了好些话才打发我起身。其实,我压根儿就没考虑要娶妻成家,之所以随二哥去,除了想帮二哥这个忙外,更想出去散散心。

坐着二哥的拖拉机出了城,突突突地颠簸了两个多小时后,我们一身尘土地开进了黄土高原上的一个小山村,停在我来相亲的那人家脑畔上。很快,我看到有几个人出院子来迎我们,其中披着白褂、戴顶瓜壳帽,看似五十来岁的那男人,二哥说就是我的“丈人”,紧挨着咧嘴憨笑的那女人是我的“丈母”,另一边站着的两个少女是他们的女儿二美和三美,而我来相的则是她俩的姐姐大美。

二哥边和“丈人”高声搭话,边拉着我,紧走下一道缓坡拐进了院子。正如二哥所说的,这确是不错的人家,一溜五孔新砌的窑洞,都装着亮堂堂的玻璃,一看就很殷实。“丈母”帮我们打扫了浑身上下的黄尘后,就让进了中间那孔窑洞,接着端来一盆水。我和二哥洗罢脸,坐在了铺有一对五彩地毯的炕上。说着,“丈人”喊:二美,给你叔叔倒杯茶。站在一旁大约十六七岁,穿一件粉红色的确良上衣的俊女子,就给我们倒过来茶,双手放在炕桌上。然后她又和妹妹靠站在一顶红油竖柜旁,支起耳朵专心致志地听着二哥天南地北地海聊,不时把新鲜的目光忽闪在我身上,显出乡村少女那俏美迷人又淳朴可爱的神情来。

一会儿后,“丈人”说:三美,叫你大姐去,让她过来也给你叔们倒杯茶。三美就应声出去了。我的心倏然有点忐忑,脸上也有了些发烧的感觉,我知道我相的对象马上就要来了。正想着,门开了,跟三美进来的是一个比二美个头还高点、也穿一件粉红色的确良上衣的漂亮姑娘。姑娘白里透红的脸蛋似浮了层花儿初绽般不宜打动的羞涩,在我眼前亮亮一闪,就怯怯地坐在地角边一个矮凳上,忽而又站起来给我们加满茶后回坐到原处,开始用一只纤巧的手指抠弄着另一只纤巧的手指。后来她就敢大胆地看我,再后来她就笑嘻嘻地表露出山村姑娘朴实与不拘束来了。

晚饭是羊肉臊子面,羊肉很多很香,大约是特意为我们做的。饭做好后,端饭的大美把第一碗就放在了我面前,惹得“丈人”狠狠地剜了她一眼,又伸手递给我二哥。细心的二美早看出了她大姐这点拙劣心事,立在门旮旯抿嘴偷笑,惹得还算孩子的三美直嚷:二姐你笑啥?二姐你笑啥?调皮的二美就一把拉过三美,直直地看我一眼后,在三美的耳畔嘀咕了一句什么,跟着三美的嫩脸蛋上便浮出了一抹桃花般的红晕来。

吃罢饭,二哥和“丈人”继续拉话,直到天快黑的时候,“丈人”才有意把二哥引过另一孔窑洞,跟着“丈母”也过去了,这里就只剩下了我一个人。一会儿,二美过来提茶壶,我问她:这儿有没有小说之类的书,我想看看。

二美说:前几天倒是进城买回来一本,书名叫《人生》,是咱陕北一个叫路遥的人写的,讲的也是咱本地事,挺好看的,可是被邻村来串门的同学借走了,现在家里就什么书也没有了。

我说:《人生》我看过,那书写得蛮好的,书中描写的咱陕北那俊女子刘巧珍,我看倒像和你差不多!

二美听了我这话,脸蛋就红艳艳的了,再一句话也不敢说地避开我的目光,悄然走出窑洞。后来,我也想出外走走,顺便偷吃一支烟……

高原的夜宁静在一片沉沉的黑暗中,盛夏的燠热也被山野的风抖薄了许多,让我顿然感到一种少有的舒服。很快,我听到从另孔窑洞里传来二哥的话:“我兄弟也是个高中生,考大学才短几分,家里过得也不错,房子都有好几间哩。”

二哥显然在给我吹牛,我不禁一笑。

接着“丈人”说:“高中生能咋?顶屁用!我们村倒也有个高中生,考了几年也没考上,花了家里一大把钱不说,到头来还落了个高不来低不就,连牛屁股都不会戳!”

停了片刻,“丈人”又说:“这娃看是面善,周处都好,就是单薄了点,凭苦吃饭怕是不行。”

二哥说:“现在政策放得这么宽,人都活套了,摆个摊、开个小卖部什么的,照样能赚钱养家。”

“丈人”说:“话倒说得也对,可我受了大半辈子苦,还是觉得靠苦水吃饭踏实!前些天,她姑姑给大美介绍了个城畔畔阳崖村的,这女子高低不愿意,嫌人家没文化,可她就不看看人娃娃能把锅口大的一块炭一把扔到大翻斗车上!”

这时我听到二美插话了:“爸,我看人没点文化还是不行。”

跟着三美也说:“爸,我二姐说得对,把我大姐可不能嫁给那些黑笨汉啊!”

“丈人”显然有点恼火地凶道:“你们嫩女子知道啥?少给老子多嘴!”

二美跟着反驳:“我看这人就不错,我敢担保以后也赖不了,你现在又嫌人这又嫌人那,还怕人家还看不上咱哩!”

此刻二美的这些话犹如火一样烙进我的心口,让我不禁浑身一热,慌然跑回窑里……

第二天,我匆匆吃了点早饭后,即催二哥返回,“丈人”全家把我们送在了脑畔上。大美二美三美一字儿站着,在高原灿烂的阳光下,表情都木木的似有一丝掩不住的清凉。当二哥的拖拉机喷出几股肮脏的黑烟后,我们就开始奔跑在苍老的黄土高原上了。我看到二美把手低低地举起,向坐在木料上的我挥了挥,但很快就被浓重的黄尘遮蔽了我的视线,可我知道,她们的眼睛将一直会把我们送到看不见为止……

回到了家,我的心久久不能平静,二美们的那些话依然一遍一遍地响在我的耳畔。几天后,我对父亲说:我想去补学。父亲诧异地看了我一眼,就给我掏出来一把碎钱来。第二年,我终于考入了一所三类大学,一时在邻居间成了个“浪子回头”的典范。

三年后,我圆满完成了学业,并找到了一份满意的工作。等我有机会再一次向二哥问起那码事时,二哥说:他自从那次去过也再没有去,人家后来倒是有过那意思,可我已上了大学人家觉得攀不上,所以他也就没来给我说。大美最终还是找了城畔畔阳崖村的那家,日子过得很是不错;二美当了民办教师,找的对象也是个教师,都在乡镇教书;三美考上了省城一所中专,去读书了……我听罢二哥的这些话,心里不禁平添出怅惘的感觉。我想她们肯定不会知道,曾经是她们的几句话激励了我,改变了我的命运,我会永远都感激她们三个美丽纯洁的山村少女、并为她们默默祝福的!

(选自2015年9期《延河》)

|

|