新書推薦:

《

民国时期京剧名伶专集汇编(全4册)

》

售價:NT$

20298.0

《

量子力学 恩利克·费米

》

售價:NT$

245.0

《

银行业刑事风险防控与应对

》

售價:NT$

449.0

《

语言、使用与认知

》

售價:NT$

321.0

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》

售價:NT$

704.0

《

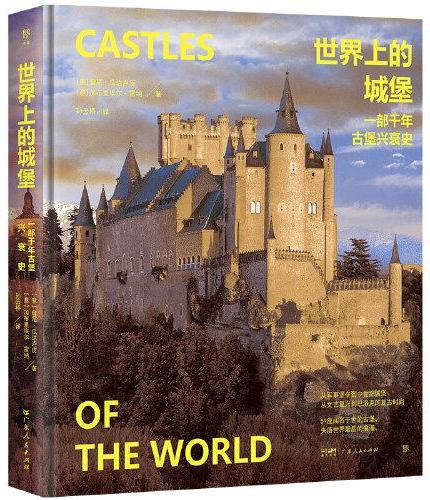

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:NT$

1214.0

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:NT$

398.0

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:NT$

347.0

|

| 編輯推薦: |

《我的孤独是一座花园:阿多尼斯诗选》的作者阿多尼斯生长于叙利亚、同时拥有黎巴嫩国籍,素以“精神上的流放者”自居,是世界诗坛享有盛誉的当代阿拉伯杰出的诗人,有评论者称其为“一位偶像破坏者、社会批评家,一位在思想和文学语言方面富于革新精神和现代性的诗人”。

从上世纪80年代开始,阿多尼斯开始在欧洲多所大学客座任教,他的作品随后之被译为英语、法语和希伯来语等多种语言,陆续获得包括布鲁塞尔文学奖在内的各国文学奖项,同时也引起了诺贝尔文学奖评委的兴趣,多年来一直是诺贝尔文学奖的热门人选。

|

| 內容簡介: |

《我的孤独是一座花园:阿多尼斯诗选》由译者从诗人踏入诗坛至今近五十年的十七部诗集中精选并译出。诗人阿多尼斯,是一位态度鲜明的叛逆者,以百折不挠的倔强抗争权势与时俗。

他的诗歌,是了解阿拉伯社会现状的一个窗口。他为祖国蒙受的苦难而伤怀,为自身不被祖国所容而喟叹,为整个阿拉伯民族的落伍而悲愤。

他往往超越阿拉伯的时空,站在全人类的高度俯瞰人生万象。他对那些诗歌永恒主题的咏唱,达到超凡脱俗、深长隽永的境界。

他的情诗无惧世俗,要为身体与肉欲正名;但其中毫无卿卿我我的俗趣,却展现出属于生命与时间的苍凉。

他的诗作向弥漫于阿拉伯社会的神本主义挑战,却也呈现出浓厚的“剥离了神灵的神秘主义”色彩。

阿多尼斯素以“精神上的流放者”自居。然而,只有诗歌才是他真正的流放地。在他眼里,诗歌至高无上,而“诗歌终结的时代,不过是另一种死亡”。

|

| 關於作者: |

【作者简介】

阿多尼斯

1930年生于叙利亚拉塔基亚省,1956年移居黎巴嫩,开始文学生涯。1980年代起长期在欧美讲学、写作,现定居巴黎。

阿多尼斯是作品等身的诗人、思想家、文学理论家,是当代杰出的阿拉伯诗人,在世界诗坛享有盛誉。他对诗歌现代化的积极倡导、对阿拉伯文化的深刻反思,都在阿拉伯文化界引发争议,并产生广泛影响。迄今共出版22部诗集,并著有文化、文学论著十余部,还有一些译著。他曾荣获布鲁塞尔文学奖、土耳其希克梅特文学奖、马其顿金冠诗歌奖、法国的让?马里奥外国文学奖和马克斯?雅各布外国图书奖、意大利的诺尼诺诗歌奖和格林扎纳?卡佛文学奖等。近年来,阿多尼斯一直是诺贝尔文学奖的热门人选。

【译者介绍】

薛庆国

北京外国语大学阿拉伯学院教授,博士生导师。主要从事阿拉伯现代文学、文化的研究与翻译。有《阿拉伯文学大花园》《中国文化在阿拉伯》等五部著作,《意义天际的书写:阿多尼斯文选》《纪伯伦全集》《老子》(汉译阿)等十余部译作。

|

| 目錄:

|

《什么是诗歌精神?——阿多尼斯诗选中译本序》 杨炼

《“风与光的君王”——译者序》 薛庆国

《初的诗篇》选译

你的眼睛和我之间

外套

小路(节选)

我与光一起生活

《风中的树叶》选译

风中的树叶(节选)

绝望的话语

《大马士革的米赫亚尔之歌》选译

堕落

对话

罪过的语言

风的君王

我把岁月交给……

愿望

我对你们说过

今天,我有自己的语言

背叛

死去的神灵

致西西弗

祖国

声音

死

亚当

没有死亡的挽歌

《随日夜的领地而变化迁徙》选译

昼与夜之树

《戏剧与镜子》选译

二十世纪的镜子

贝鲁特的镜子:1967

《对应与初始》选译

儿童

初的书

初的爱恋

初的姓名

初的话语

《围困》选译

沙漠(之一,节选)

致故去一瞬的歌

致意义的歌

致写作的歌

《纪念朦胧与清晰的事物》选译

短章集锦

《书:昨天,空间,现在》(卷)选译

札记

《书:昨天,空间,现在》(第二卷)选译

T城

Z城

G城

《风的作品之目录》选译

身体(节选)

白昼的头颅,倚靠在夜晚的肩膀上(节选)

雨(节选)

印第安人的喉咙(节选)

时光的皱纹(节选)

雪之躯的边界(节选)

夏天(节选)

窗户(节选)

流亡地写作的岁月(节选)

灯(节选)

流星的传说(节选)

在意义丛林旅行的向导

《书:昨天,空间,现在》(第三卷)选译

穆太奈比的骨灰

《身体之初,大海之末》选译

音乐篇?一

音乐篇?二

音乐篇?三

《预言吧,盲人!》选译

盲人在预言中记述的几种境况(节选)

《黑域》选译

短章集锦

《安静,哈姆雷特:你能嗅到奥菲莉娅的疯狂》选译

布满窟窿的被毯(节选)

情人啊,你私下还有另一个约会吗?(节选)

日子:草帽(节选)

游戏,悲剧的初始(节选)

《出售星辰之书的书商》选译

诗歌的双唇印在巴格达的乳房上(节选)

字典(节选)

夏之书(节选)

门后的童年

|

| 內容試閱:

|

《什么是诗歌精神?》

——阿多尼斯诗选中译本序

杨炼

什么是诗歌精神?当我想到这个句子,自己都哑然失笑。在号称后现代的今天,谁敢这样提问呢?对于习惯肢解诗歌器官的学者,这个问题太笼统了。对于热衷以小圈子划分地盘的诗人团伙,这个问题太宽泛了。简单地说,它太“大”了,大得容不下流行的诗歌分类学。这个问题,不是要在一首诗里翻读出一段时间、一种观念、一个流派。恰恰相反,它之提出,正在于真正的诗人对任何分类法发自内心的不信任。或许,发明“诗”——“寺中之言”——这个汉字的人,也已一举造就了我们的命运:像一名巫师,从混沌中发掘万物的关联,又在关联中醒悟真谛。我们知道,确实存在某种贯穿了所有诗歌的东西。每当我们调动生命的全部能量,聚焦于一个句子,就通过写,在贴近它、确认它。我们知道,自己有朝一日也将整个融入它。这是为什么我写得越多、越久,离所谓“当代”越遥远,却感到屈原、杜甫日益亲近;同时,也对是否“中国”愈不在意,因为诗歌比国界、语种深远得多,它的精神血缘,毫无障碍地流注于不同语言之间,构成一个只有诗人能被允许进入的国度。和《离骚》的纵横神话、历史、现实、自我比,和《神曲》的穿透地狱、净界、天堂比,“诗歌精神”一词太大了吗?或相反,远远不够?对那个潜藏于诗人心底、不停向地平线驱逐我们、同时保持着沉默的“剥离了神灵的神秘主义”(阿多尼斯语),我仍在像老子一样“强名之”。这个寒冷的冬日下午,我在伦敦寓所近旁的公园散步,心中沉吟着电话里那个声音:阿多尼斯请我为他的中译诗选写一篇序言。

诗人相遇,总是既偶然又必然。我之认可阿多尼斯是一位朋友,绝非因为他被称为当代阿拉伯语诗歌的代表人物。基于中文的经验,我们已经很了解,所谓“代表”能误会得多远。和阿多尼斯交往,一言以蔽之,有种精神上的全面满足。两个诗人,跨越地域、年龄、语言、文化,那思想上的充分契合,用得上的形容词是:美。不仅仅是巧合吧,“阿多尼斯”在希腊神话里,恰恰是令维纳斯神魂颠倒的美少年。我和阿多尼斯的次见面,是在2003年8月首届约旦国际诗歌节上。谁能拒绝这样的诱惑呢?在“9?11”之后,到死海边那个火药库一样的地点,探访世界上古老却也陌生的文化传统之一,让抽紧的神经因为神秘而加倍兴奋!事实也不让人失望:

死海上的载沉载浮,“摩西谷”讲述的《圣经》故事,古罗马大理石的废墟,阿拉伯市场的五光十色,沙漠明月下激情迸溅的贝都因民歌……可惜,这类异国情调,对于背后站着中文背景的我,有趣但是不够。我并非仅仅到此旅游而来,正像我不希望外国诗人只把对我作品的理解,停留在文化观光层次上一样。再借用屈原,我想接触当代阿拉伯诗歌的“内美”。特别是,在中东纠缠成死结的现实处境下,一位阿拉伯诗人怎样做到精神上充分独立同时艺术上自觉保持丰富?就是说,拒绝被无论什么原因简单化。这与其说在问别人,不如说干脆就在问我自己。这问题压根就是“中国的”,没有那些中文语境中痛苦的记忆,我也不必寻找它山之石。更进一步,这问题不仅是文学的,更是思想的。它不容忍取巧和回避,而直接检测一位诗人的精神质地。你如果没深思在先,对不起,就没法掩饰头脑中那片触目的空白!怀着这个隐秘的愿望,我在约旦见到了阿多尼斯。我至今记得,在安曼侯赛因国王中心的诗歌节开幕式上,老诗人端坐于一张阿拉伯地毯(是飞毯吗?),吟诵之声低昂苍凉,缓缓流出。周围上千听众屏息凝神。那张音乐的飞毯,托起所有人,包括我这个此前和阿拉伯文无缘的中国“鬼佬”,上升,平移,逾越黄沙碧海。后来,我了解到,阿多尼斯那一晚朗诵的是一首关于纽约的长诗。

我和阿多尼斯在约旦做的对话《诗歌将拯救我们》,堪称当代汉语诗人和当代阿拉伯诗人的首次思想相遇。我说“诗人”,而没说“诗歌”,是因为对我来说,那篇对话不期而然凸显出的,与其说是诗歌状况,不如说是两个相距遥远的文化中,独立思想者相似得令人瞠目的处境:我们和自己语言、文化的紧张关系,我们被外部世界简单化的遭遇,更重要的是,我们选择的极为相似的应对立场。这里的“首次”,指的是我们终于摆脱欧美媒体的转手,而次由两个诗人面对面、心对心地直接交流,在貌似轻松顽皮的语调中,带出心里深厚的沉积。我无意在此复述整篇对话,但只要稍事梳理话题的线索,读者就不难感到这短短几千字的分量。我们的对话从语言之思开始,阿拉伯语对事物观察的方式,翻译成中文简直就是“意象”和“比兴”。语言不直接谈论现实是因为其实没有“现实”,因此,语言本身即全部隐喻。中文和阿拉伯文的独特性,带来各自文化转型中的复杂性,但这复杂常常被外部世界简单化为拥护或打倒,取消诗歌内在的丰富,迫使它沦为宣传。这是另一种诗歌的商品化。真正的诗人必须对此充满警觉,同时,对自己的文化保持自觉,包括通过明晰的批判去更新它。具体地说,既不借流行的政治口号贩卖自己,又坚持自己对现实的明确态度。各种权力体制同样在假文化之名扼杀独立思维,而反抗这种扼杀,使诗与人本质合一。和阿拉伯环境相比,中国诗人面对现实的内心抉择就轻松太多了,但请想象,一个诗人要有多大勇气,才敢对拥有亿万追随者的宗教神本主义的思想控制说“不”,那声音和黑暗的无边无际相比多么微弱!这样的诗人必定是流亡者,但他的“流亡”一词,被赋予了主动的、积极的含义,

那其实是创造性的自我本来的精神定义。也因此,“孤独”成了“独立”的同义词。“距离”提供了反思自己母语和文化的能力。生存挑战的急迫,反证出诗歌对存在的意义。它决不只是装饰品,它是每个诗人后的安身立命之所,而且,仍是我们古老文化的鲜活的能源。归结到底,人性之美蕴含了诗歌之美。这美丽不依赖外在时间。诗歌本身就是时间。它终将安顿我们,尽管历尽劫难。

那么,什么是诗歌精神?答案是否已隐含在这里了?那就是:以“诗歌”一词命名的、持续激活诗人的精神。阿多尼斯在《谈诗歌》中开宗明义:“我的作品力求超越细节抵达整体,同时揭示有形与无形的事物。”这时,他其实是在要求,我们应该从他的诗作里,读出无数本互相关联在一起的书。语言学的,文学的,文化的,历史的,现实的,政治的,天文地理的,甚至爱情和色情的。一句话:整个生活。这种视野,让我直接想到屈原的《天问》:“曰邃古之初,谁传道之?”一句话已把质疑定在了创世纪的起点,而一个“曰”字,又圈定了人在语言中的先天局限。我也想起初次读到叶芝《幻象》时的震撼,它让我懂得:得有一个多么深邃宏富的精神宇宙,才支撑得起一首诗的寥寥数语!说到底,诗歌就是思想。虽然,那不等于逻辑化的枯燥陈述。我在别处说过,谁要做一个当代中国艺术家,她/他必须是一个大思想家,小一点儿都不行。因为我们的历史资源太丰富、文化困境太深刻、现实冲突太激烈,对自我的提问太幽暗曲折,仅仅一个汉字的迷宫就满布陷阱,要想“自觉”,谈何容易!我还没读过阿多尼斯的四大卷哲学与文化巨著《稳定与变化》,但,他的主题直逼核心:阿拉伯世界的时间观如何以巨石般的稳定,压倒了变化的可能。这简直就在对中国诗人说话:“文革”后,我们睁开眼睛时,与其说看见了“时间的痛苦”,毋宁说根本就是“没有时间的痛苦”。所谓怪圈,究竟有没有“圈”?或干脆原地未动?那么,看起来灯红酒绿的现在呢?这个“有形”背后是何种“无形”?一本本书深处潜藏的“原版”是什么?历史活着、疼痛、困惑、终至肯定,真正的文学,哪有不“宏大”的叙事?

一个问题中的问题:我们还有向自己提问的能力吗?没办法,诗歌精神就是把每首诗变成《天问》,变成史诗。命定如此,否则什么都不是。

阿多尼斯对我说:“我重要的作品是长诗。”这又心有灵犀了。长,不是为长而长,那是诗意深度对形式的选择。长诗之美,正在他强调的“整体”。犹如群山中有流云、有瀑布、有密林,你能贴近去欣赏每片叶子的美,但没有一个局部能代替整体。长诗要求诗人拥有如下能力:完整地把握经验,提取哲学意识,建构语言空间,终一切统合于音乐想象力。用阿多尼斯的话:“它的各个层面都是开放的。”就是说,它必是一种语言的观念艺术,且让每个细部充满实验性。一次,我开玩笑说:我们得小心区别“玩意儿”和“镇国之宝”。一位当代阿拉伯或中国的诗人,绝不应仅仅满足当一位首饰匠,靠装配几个漂亮句子取乐。诗歌是有“义”的,那就是修炼出纯正灵魂的人,香草美人(阿多尼斯?)之人。听其言,阅其文,如聆仙乐,汩汩灌来。此中精彩,岂是肤浅的雕琢能够胜任的?我们该写值得一写的诗,“配得上”这动荡时代的诗。在我和阿多尼斯之间,哪有“文化的冲突”?离开了冷战的或阿拉伯—西方式的群体对抗模式,我们把公约数定在“个人的美学反抗”上,这被分享的诗意,荡漾在比语言更深的地方。各种各样的全球化之间,至少这种全球化是我向往的:诗歌精神的全球化。当一位美国诗人和一位伊拉克诗人一起朗诵,你会发现:他们的作品多么像。同理,让阿多尼斯和我愉快的,莫过于能从对方的字里行间读出“我自己”:不安,震荡,追寻,超越。永远出发,却永无抵达。一次次濒临“从岸边眺望自己出海之处”,把所有旅行都纳入一个内在的旅程,去书写一生那部长诗。

诗歌精神的语法,贯穿在这部大书之内,通透璀璨。它,是我们的母语。

伦敦,2009年1月6日

《风的君王》我的旗帜列成一队,相互没有纠缠,我的歌声列成一队。我正集合鲜花,动员松柏,把天空铺展为华盖。我爱,我生活,我在词语里诞生,在早晨的旌旗下召集蝴蝶,培育果实;我和雨滴在云朵和它的摇铃里、在海洋过夜。我向星辰下令,我停泊瞩望,我让自己登基,做风的君王。《我把岁月交给……》我把岁月交给深渊任它在我的坐骑下起起伏伏我在双眼里挖掘我的坟墓我是鬼魅的主人,我把同类交给他们昨天,我把语言也向他们交付我对着历史失落地哭泣踉踉跄跄,哭声从唇间跌出我向着恐惧哭泣,我肺里燃烧着绿色的恐惧之树我是鬼魅的主人,我唤醒他们用我的血和喉咙驱赶他们太阳是一只云雀,我把我的绞索扔去风,是我的帽子。《短章集锦》每一个瞬间,灰烬都在证明它是未来的宫殿。夜晚拥抱起忧愁,然后解开它的发辫。关上门,不是为了幽禁欢乐,而是为了解放悲伤。他埋头于遗忘的海洋,却到达了记忆的彼岸。他说:月亮是湖,他的爱是舟。但岸陆表示怀疑。正是他的欢乐,为他的忧愁定制了琴弦。日子,是时光写给人们的信,但是不落言筌。时光是风,自死亡的方向吹来。如果白昼能说话,它会宣讲夜的福音。插入忧愁的发辫中,夜晚之手是温柔的。冬是孤独,夏是离别,春是两者之间的桥梁,唯独秋,渗透所有的季节。白昼不会睡眠,除非在夜晚的怀抱里。往昔是湖泊,其中只有一位泳者:记忆。光明只在醒觉时工作,黑暗只在睡眠中工作。夜之梦,是我们织就白昼衣裳的丝线。如果天空会哭泣,如同乌云所言,那么风便是泪的历史。音乐传来,来自风弹奏的树上。雨是风的拄杖,风是雨的秋千。风,教授沉默;尽管它从不停止言说。炊烟是庄稼,只有风之镰把它收割。今天,为患病的风儿悲伤,夹竹桃没有起舞。孤独是一座花园,但其中只有一棵树。我对水仙怀有好感,但我的爱属于另一种花,我叫不出它的名字。干渴,但只有我得不到的水,让我止渴。高峰过后便是下坡?我不信:高处永远将人引向更高。你对自己说的一切,你都会对别人说,即便你无意如此。据说,仿效是容易的,噢,但愿我能仿效大海!有时候,太阳不能把你照亮,一支蜡烛却能照亮。但愿我产生愿望的能力,胜于我实现愿望的能力。孤独的男人:一翼翅膀;孤独的女人:被折断的翅膀。好吧,我将从孤独中脱身,但是,去往何处?我站在镜子前,不是为了看自己,而是为了确认:我所见的真是我吗?我说太阳是另一个阴影,但我没有证据;我说月亮是另一团火焰,我有许多证据。我往昔的日子是座坟,但其中没有尸体。我的记忆真是奇怪:一座长满各式草木的花园,就是见不到果实。我认识的所有词语,都变成忧愁的森林。那个夜晚,我为什么觉得:天空是夜的竖琴,星辰是绷断的琴弦?是因为我独自入眠吗?现在我明白了:为什么那些只梦见光明的人,有时候也会赞美黑暗。写作吧:这是的方式,让你阅读自己,聆听世界。时间已经错过,你无法成为自己,无法了解你是谁。童年已经逝去。女人:能降下泪水的云。生命,是死神服用的灵丹;所以死神长生不老。绝望长着手指,但它只能抓住死去的蝴蝶。乌云也有思想,由闪电记载,由惊雷传达。爱,是持续瞬间的永恒,恨,是仿佛永存的瞬间。规则,往往是重复的例外。无论我们身在何处,都有泥土伴随,那是永恒的相会;无论我们身在何处,都有时光伴随,那是永恒的离别。大海没有时间与沙子交谈,它永远忙于谱写浪涛。如果大海是森林,那么词语便是飞鸟。万物都会走向死亡,只有人除外,是死亡向他走来。绝望是习惯,希望是创新。遥远的光亮,比离我们近的黑暗还要靠近我们:距离,通常只是神话。不,是生命在发号施令,死神只是忠实的记录员。快乐长着翅膀,但它没有躯体;忧愁有着躯体,但它没有翅膀。水是永恒的躁动者,石头在睡眠中歌唱。玫瑰的影子,是一朵凋谢的玫瑰。跪曲着,黑暗降生了;挺立着,光明降生了。花儿是眼里的一个季节,芬芳是心中的一个季节。书写是正在兴建却不会竣工的房舍,由那个流浪的家庭居住:文字。纯洁的话语是从上天嘴里降下的,可是,它被称为堕落的话语。是的,光明也会下跪,那是对着另一片光明。鸟儿拒绝歌唱,在不懂得静默的田间。黑暗生来便是瘫子,光明一降生便行走。月亮真是无知,它的荣耀真是虚妄:不懂得与任何一颗星星交谈,也不认识一个字眼;而所谓的月光,不过是它借来的外衣。太阳即使在忧愁的时候,也要披上光明的衣裳。黑暗是包围四周的暴君,光明是前来解救的骑士。死亡来自背后,即使它看上去来自前方:前方只属于生命。群体书写历史,个人阅读历史。舌头由于说话太多而生锈,眼睛由于梦想太少而生锈。有时候,美妙的灯盏,并不是为看清光明而是为看清影子而点亮的灯盏。疯狂是个儿童,在理智的花园里,做着美好的游戏。幻想是种典礼,我们无法举行,除非是在现实的厅堂里。石头的生命不会终结,因为它死一般地活着。就连风儿,也希望化为蝴蝶牵引的辇车。我自幼便受过伤,我自幼就懂得:是伤口创造了我。时光:在欢乐中浮游,在忧愁中沉积。太阳不说“是”,也不说“否”,它说的是它自己。你的抵达,往往是你真正行程的开始。明亮的闪电,来自心头;同样来自心头,还有乌黑的云团。跟小草作战,却向荆棘投降——这是时髦的英雄。诗人啊,你的祖国,就是你必定被逐而离去的地方。无论你如何疯狂,你的疯狂都不足以改变这个世界。爱是我们往昔的脚步,往昔是我们将至的尘土。诗歌是天堂,但它永远在语言的疆域流浪。他跳下自杀,从高高的窗口:这是坠落,还是飞翔?遗忘有一把竖琴,记忆用它弹奏无声的忧伤。你的童年是小村庄,可是,你走不出它的边际,无论你远行到何方。

|

|