新書推薦:

《

银行业刑事风险防控与应对

》

售價:NT$

449.0

《

语言、使用与认知

》

售價:NT$

321.0

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》

售價:NT$

704.0

《

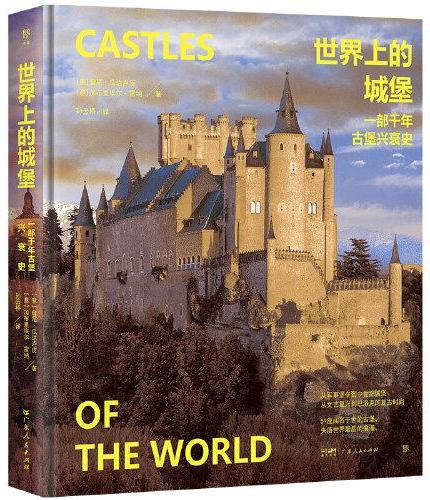

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:NT$

1214.0

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:NT$

398.0

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:NT$

347.0

《

喵星语解密手册

》

售價:NT$

403.0

《

新型戏剧编剧技巧初探

》

售價:NT$

383.0

|

| 編輯推薦: |

“我的写作没有什么社会目的,也不传递道德信息;我就是喜欢编造带有优雅谜底的谜语。”

★ 纳博科夫*著名*有争议的小说杰作

★ 资深翻译家主万先生权威注释版

★ 重新出发,理解小说大师

听到“洛丽塔”会想到什么?甜美,诱惑?早熟,挑战禁忌?在带着华丽花边的日系“洛丽塔”装扮风靡之前,这部作品引发过激烈的道德谴责和广泛争论,创造了文学史上一个永恒的形象,一种“洛丽塔情结”。 14岁的洛丽塔身上混杂着纯真可爱与危险无情的双重特质,神秘而难以捉摸。受过高等教育却逾越了道德范畴的主人公亨伯特说:“我的世界分裂了。”而深处旋涡之中的作者纳博科夫本人则声明:“我的写作没有什么社会目的,也不传递道德信息;我就是喜欢编造带有优雅谜底的谜语。”

作为二十世纪公认的杰出小说家和文体家,弗拉基米尔?纳博科夫的作品对英文文学乃至世界文学都产生了不可磨灭的影响。“纳博科夫精选集I”在已出版的二十余种纳博科夫作品中,精选纳博科夫五部*代表性的经典作品,以精装版全新面貌呈现,其中不乏市面上难以寻见、读者翘首以盼的“期待之书”。除了*著名*争议的《洛丽塔》,还有超高难度实验文本《微暗的火》、戏仿通

|

| 內容簡介: |

|

《洛丽塔》是20世纪*受争议也是*重要的文学作品之一,既是作家个人艺术风格的集中体现,也是后现代主义文学名闻遐迩的经典。小说讲述了中年男子亨伯特?亨伯特,一位接受过高等教育,行为却逾越道德范畴的欧洲移民,与一个可爱却又危险无情的青春期女孩的之间的疯狂恋情。

|

| 關於作者: |

弗拉基米尔?纳博科夫(1899-1977)

纳博科夫是二十世纪公认的杰出小说家和文体家。

一八九九年四月二十三日,纳博科夫出生于圣彼得堡。布尔什维克革命期间,纳博科夫随全家于一九一九年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后,开始了在柏林和巴黎十八年的文学生涯。

一九四〇年,纳博科夫移居美国,在韦尔斯利、斯坦福、康奈尔和哈佛大学执教,以小说家、诗人、批评家和翻译家的身份享誉文坛,著有《庶出的标志》《洛丽塔》《普宁》和《微暗的火》等长篇小说。

一九五五年九月十五日,纳博科夫有名的作品《洛丽塔》由巴黎奥林匹亚出版社出版并引发争议。

一九六一年,纳博科夫迁居瑞士蒙特勒;一九七七年七月二日病逝。

|

| 內容試閱:

|

序文(《洛丽塔》)

《洛丽塔》或《一个白人鳏夫的自白》,这就是本文作者在撰文以前所收到的这篇奇特的记述的两个标题。这篇记述的作者,“亨伯特? 亨伯特”,已于一九五二年十一月十六日在法定监禁中因冠状动脉血栓症而去世,距他的案件开庭审理的日期只有几天。他的律师,也是我的亲戚和好友,目前在哥伦比亚特区当律师的克拉伦斯? 乔特? 克拉克先生,根据他的委托人的遗嘱,请我编订这部手稿。他的遗嘱中有条条款,授权我那很有名望的表兄全权处理付梓出版《洛丽塔》的一切有关事宜。克拉克先生选定的这个编辑刚刚由于他的一部朴实无华的著作(《理性有意义吗?》)而获得波林奖,其中论述了若干病理状态和性变态行为。克拉克先生的决定可能受了这桩事的影响。

我的工作结果比我们俩预料的要简单一些。除了改正一些明显的语法错误和仔细删去几处不易删除的细节外,这部异乎寻常的回忆录完整无损地呈现在读者的面前;那些细节,尽管“亨? 亨”作了努力,先前仍然像路标和墓碑继续出现在他的文稿中(它们提到的一些地方或人物,由于下等低级而需要掩饰,出于体恤怜悯也不该加以伤害)。这部回忆录作者离奇的外号是他自己杜撰的。当然,这副面具—似乎有双催眠的眼睛正在面具后面闪闪发光—依照佩戴面具的人的意愿,不得不继续由他戴着。虽然“黑兹”只和女主人公真实的姓氏押韵,但她的名字却跟本书的内容有着千丝万缕的关系,不容我们作出改动,而且(读者自己也会发现)实际上也没有必要去改动。有关“亨? 亨”罪行的材料,爱好盘根究底的人不妨去查阅一九五二年九、十两月的日报。如果我没有获准在灯下编辑这部回忆录,这桩罪行的起因和目的就会继续是一个全然费解的谜。

老派的读者总希望追踪“真实的”故事以外的“真”人的命运,为了照顾这类读者,现在把我从“拉姆斯代尔”的“温德马勒”先生那儿得到的几个细节叙述出来。“温德马勒”先生希望不暴露他的真实身份,这样“这桩不光彩的卑鄙的事件漫长的阴影”便不会延伸到他所属的引以为豪的那个社区。他的女儿“路易丝”如今是一个大学二年级学生。“莫娜? 达尔”现在在巴黎上学。“丽塔”新近嫁给了佛罗里达州一家饭店的老板。一九五二年圣诞节那天,“理查德? 弗? 希勒”太太在西北部遥远的居民点“灰星镇2”因为分娩而死去,生下一个女性死婴。“维维安? 达克布鲁姆”写了一部传记《我的奎》,不久就要出版。仔细阅读过原稿的评论家们把它说成她好的作品。与此事有关的各处公墓的管理人员都报告说并没有鬼魂出现。

如果把《洛丽塔》单纯看作一部小说,倘若书中场面和情感的表达方式被闪烁其词、陈词滥调的手法弄得苍白无力,那么这种场面和情感对读者就始终会显得令人恼火地含糊。的确,在整部作品中找不到一个淫秽的词。当然,粗鲁庸俗的读者受到现代习俗的影响,总心安理得地接受一部平庸的小说中的大量粗俗下流的词语;他们对这部作品在这方面的匮乏会感到相当吃惊。然而,如果为了让这种自相矛盾的故作正经的人感到舒适,哪个编辑就试图冲淡或删去被某种类型头脑的人称作“色情”的场面(在这方面,参看一九三三年十二月六日尊敬的约翰? M? 伍尔西法官对另一部更为直率的书所作的重大裁决),那么就只好完全放弃出版《洛丽塔》了,因为这些场面虽然可能会被某些人不适当地指责为本身就会激起情欲,但它们却是一个悲剧故事的发展过程中起作用的场面,而这个悲剧故事坚定不移的倾向不是别的,正是尊崇道德。玩世不恭的人也许会说商业化的色情文学也如此声言。有学问的人也许会反驳说“亨? 亨”的充满激情的忏悔只是试管中的风暴;他们会指出至少有百分之十二的美国成年男子—根据布兰奇? 施瓦茨曼博士(口头讲述)的一项“保守的”估计—每年都会用各种方式领略到“亨? 亨”用如此绝望的口气所描述的特殊经历;他们还断言如果我们这个疯狂的记日记的人在一九四七年那个决定命运的夏天曾去向一位高明的精神病理学家求教,就不会有什么灾难;不过那样一来,也就不会有这本书了。

本评论人希望得到谅解,能把他在自己的书和讲稿中所强调的观点再重复一遍,明确地说就是:“令人反感”往往不过是“异乎寻常”的同义词,而一部伟大的艺术作品当然总具有duchuang性,因而凭借其本身的性质,它的出现应该多少叫人感到意外和震惊。我无意颂扬“亨? 亨”。无疑他令人发指,卑鄙无耻;他是道德败坏的一个突出的典型,是一个身上残暴与诙谐兼而有之的人物,或许他显露出莫大的痛苦,但并不能引起人们的兴趣。他行动缓慢,反复无常。他对这个国家的人士和景物的许多随口说出的看法都很荒唐可笑。在他的自白书里,自始至终闪现出一种力求诚实的愿望,但这并不能免除他凶残奸诈的罪恶。他反常变态。他不是一位上流人士。可是他那琴声悠扬的小提琴多么神奇地唤起人们对洛丽塔的柔情和怜悯,从而使我们既对这本书感到着迷,又对书的作者深恶痛绝。

作为一份病历,《洛丽塔》无疑会成为精神病学界的一本经典之作。作为一部艺术作品,它超越了赎罪的各个方面;而在我们看来,比科学意义和文学价值更为重要的,就是这部书对严肃的读者所应具有的道德影响,因为在这项深刻的个人研究中,暗含着一个普遍的教训;任性的孩子,自私自利的母亲,气喘吁吁的疯子—这些角色不仅是一个独特的故事中栩栩如生的人物;他们提醒我们注意危险的倾向;他们指出具有强大影响的邪恶。《洛丽塔》应该使我们大家—父母、社会服务人员、教育工作者—以更大的警觉和远见,为在一个更为安全的世界上培养出更为优秀的一代人而作出努力。

小约翰? 雷博士

一九五五年八月五日

于马萨诸塞州,威德沃什

一

洛丽塔是我的生命之光,欲望之火,同时也是我的罪恶,我的灵魂。洛—丽—塔;舌尖得由上腭向下移动三次,到第三次再轻轻贴在牙齿上:洛—丽—塔。

早晨,她是洛,平凡的洛,穿着一只短袜,挺直了四英尺十英寸长的身体。穿着宽松裤子,她是洛拉。在学校里,她是多莉。正式签名时,她是多洛蕾丝。可是在我的怀里,她永远是洛丽塔。

在她之前有过别人吗?有啊,的确有的。实际上,要是有年夏天我没有爱上某个小女孩儿的话,可能根本就没有洛丽塔。那是在海滨的一个小王国里。啊,是什么时候呢?从那年夏天算起,洛丽塔还要过好多年才出世。我当时的年龄大约就相当于那么多年。一个杀人犯总能写出一手绝妙的文章,你对这一点永远可以充满信心。

陪审团的女士们和先生们,号证据是六翼天使—那些听不到正确情况的、纯朴的、羽翼高贵的六翼天使—所忌妒的。看看这篇纷乱揪心的自白吧。

二

我一九一○年出生在巴黎。父亲是一个文雅、随和的人,身上混杂了几种种族基因:他是一位具有法国和奥地利混合血统的瑞士公民,血管里还掺和着一点儿多瑙河的水土。我一会儿就要拿出几张好看的、蓝盈盈的风景明信片来给各位传观。他在里维埃拉拥有一家豪华的大饭店。他的父亲和两位祖父曾经分别贩卖过葡萄酒、珠宝和丝绸。他三十岁的时候娶了一个英国姑娘,是那个登山家杰罗姆? 邓恩的女儿,也是多塞特2的两个牧师的孙女,这两个牧师都是冷僻的学科的专家—分别精通古土壤学和风弦琴。我三岁那年,我的那位很上相的母亲在一桩反常的意外事件中(在野餐会上遭到电击)去世了。除了保留在黑暗的过去中的一小片温暖,在记忆的岩穴和幽谷中,她什么也不存在了。我幼年的太阳,如果你们还忍受得了我的文体(我是在监视下写作的),已经从那片记忆的岩穴和幽谷上方落下。你们肯定都知道夏天黄昏,在一座小山的脚下,那芬芳馥郁的落日余晖,带着一些蠓虫,悬在一道鲜花盛开的树篱四周,或者突然被一个漫步的人闯入和穿越;一种毛茸茸的温暖,一些金黄色的蠓虫。

我母亲的姐姐西比尔嫁给我父亲的一个堂兄,后来又遭到遗弃,于是就到我家来充当不拿薪酬的家庭教师和女管家。有人后来告诉我说她曾经爱上了我父亲,我父亲在一个阴雨的日子轻松愉快地趁机利用了她的爱情,等到雨过天晴就忘却了一切。虽然姨妈订的有些规矩相当刻板—刻板得要命—但我却非常喜欢她。也许,她是想在适当的时候,把我培养成一个比我父亲更好的鳏夫。西比尔姨妈生着一双带着粉红色眼眶的天蓝色眼睛,面色蜡黄。她会写诗,迷信得富有诗意。她说她知道在我十六岁生日后不久,她就会死,结果竟应验了。她丈夫是一个出色的香水旅行推销员,大部分时间都在美国度过。终在那儿开办了一家公司,还购置了一点儿房地产。

我在一个有着图画书、干净的沙滩、橘树、友好的狗、海景和笑嘻嘻的人脸的欢快天地中长大,成了一个幸福、健康的孩子。在我周围,华丽的米兰纳大饭店像一个私人宇宙那样旋转,像外边闪闪发光的那个较大的蓝色宇宙中的一个用石灰水刷白了的宇宙。从系着围裙的锅壶擦洗工到身穿法兰绒的权贵,每个人都喜欢我,每个人都宠爱我。上了年纪的美国妇女像比萨斜塔似的倚在拐杖上侧身望着我。付不出我父亲账的那些破了产的俄罗斯公主给我买昂贵的糖果。而他,Mon cher petit papa,则带我出去划船、骑车,教我游泳、跳水和滑水,给我念《堂吉诃德》和《悲惨世界》。我对他既崇拜又尊敬,

每逢偷听到仆人们议论他的各个女朋友,就为他感到高兴。那些美丽和蔼的人儿对我十分宠爱,还为我深可慨叹地失去母亲而温柔地加以安慰,流着可贵的眼泪。

我在离家几英里外的一所英国走读学校上学。在学校里,我打网拍式壁球和手球,学习成绩优良,跟同学和老师都相处得很好。在我满十三岁以前(也就是说,在我次见到我的小安娜贝尔以前),我所记得发生过的确切的性经历就是:有次在学校的玫瑰园里跟一个美国小孩讨论青春期出现的种种意想不到的事,那是一次严肃、得体、纯理论性的交谈。那个美国孩子是当时很出名的一个电影女演员的儿子,可他也难得在那个三维世界里见到他的母亲。而在看了皮雄那部装帧豪华的《人体之美》1中的某些照片、洁白光滑的肌肤和暗影,无限柔和的分界后,我的有机体也产生了一些有趣的反应;那部书是我从饭店图书室里一堆大山似的云纹纸装帧的《绘图艺术》下偷出来的。后来,我父亲以他那种轻松愉快的方式,把他认为我需要了解的性知识都告诉了我。那是一九二三年秋天,刚好在他把我送到里昂一所公立中学去以前(我们原定要在那儿度过三个冬天),但是,唉,那年夏天,他却跟德? R夫人和她的女儿到意大利去旅行了;于是我找不到哪个人可以诉苦,也找不到哪个人好去请教。

三

安娜贝尔和作者本人一样,也是混血儿:不过她具有一半英国、一半荷兰的血统。今天,我对她的容貌远远没有几年以前,在我认识洛丽塔以前,记得那么清楚。有两种视觉方面的记忆:一种是睁着眼睛,在你头脑这个实验室中巧妙地重现一个形象(于是我看到了安娜贝尔,如一般词汇所描绘的:“蜜黄色的皮肤”,“细胳膊”,“褐色的短发”,“长睫毛”,“鲜亮的大嘴”);另一种是你闭着眼睛,在眼睑的阴暗内部立刻唤起那个目标:纯粹是视觉复制出的一张可爱的脸庞,一个披着自然色彩的小精灵(这就是我所见到的洛丽塔的样子)。

因此,在描绘安娜贝尔时,请允许我先严肃地只说,她是一个比我小几个月的可爱的孩子。她的父母是我姨妈的老朋友,也跟姨妈一样古板乏味。他们在离米兰纳大饭店不远的地方租了一所别墅。秃顶的、褐色皮肤的利先生和肥胖、搽粉的利太太(原来叫范内莎? 范? 内斯)。我多么厌恶他们!起初,安娜贝尔和我谈了一些无关紧要的事情。她不停地捧起一把把细砂,让它们从指缝里漏下去。我们的思路跟如今欧洲青春前期的聪明孩子的思路一样,也定了型;我很怀疑是否应当把个人的天才分配到下面这样一些兴趣上:我们对芸芸众生的世界的兴趣、对富有竞争性的网球比赛的兴趣、对无限的兴趣、对唯我论的兴趣,等等。幼小动物的软弱无力引起我们同样强烈的痛苦。她想到亚洲一个闹饥荒的国家去当护士,我却想成为一个出名的间谍。

突然之间,我们彼此疯狂、笨拙、不顾体面、万分痛苦地相爱了,而且我还应当补充说,根本没有希望;因为那种相互占有的狂热,只有凭借我们实际吸收、融合彼此全部的灵魂和肉体,才能得到缓解。可是我们,甚至不能像贫民区的孩子那样轻而易举地就找到机会交欢。有一次,我们不顾一切地试图趁黑夜在她的花园里幽会(关于这件事往后再谈)。后来,我们得到的不受干扰的情况就是在游人众多的那片海滩上,待在他们可以看见我们、但无法听到我们谈话的地方。在松软的沙滩上,离开我们的长辈几英尺远,整个上午我们总摊开手脚躺在那儿,在欲望的勃发下浑身发僵,利用空间和时间的任何一个天赐良机互相抚摸:她的一只手半埋在沙里,总悄悄伸向我,纤细的褐色手指梦游般地越移越近,接着,她乳白色的膝盖便开始小心翼翼地长途跋涉。有时候,别的年岁更小的孩子偶然堆起的壁垒为我们提供了充分的遮蔽,使我们可以轻轻吻一下彼此咸津津的嘴唇。这种不彻底的接触弄得我们那健康却缺乏经验的幼小身体烦躁到了极点,就连清凉碧蓝的海水—我们在水下仍然彼此紧紧揪着—也无法缓解。

在我成年后四处漂泊的岁月中,我丢失了好些珍藏的东西,其中有我姨妈拍的一张快照。照片上有安娜贝尔、她的父母和那年夏天追求我姨妈的那个年长、稳重、瘸腿的先生,一位库珀医师。他们围坐在一家路边餐馆的餐桌旁。安娜贝尔照得不好,因为拍的时候,她正低头望着chocolat glacé。在强烈的阳光下,她的妩媚可爱的神态渐渐模糊,(在我记得的那张照片上)只可以看清她那瘦削、裸露的肩膀和头发间的那道分缝。而我坐在离开其余的人稍远一点儿的地方,照得倒特别清晰:一个闷闷不乐、眉头紧皱的男孩,穿一件深色运动衫和一条裁剪合体的白色短裤,两腿交叉,侧身坐在那儿,眼睛望着旁边。那张照片是在我们诀别的那年夏天的后一天拍的,而且就在我们第二次也是后一次作出挫败命运的尝试的前几分钟。我们找了些站不住脚的借口(这是我们后一次机会,实际上什么也顾不上了),逃出餐馆,来到海滩,找了一片荒凉的沙地,就在那儿,在堆成一个洞穴的那些红石头的浅紫色阴影下,短暂、贪婪地抚爱亲热了一番,的见证就是不知哪个人失落的一副太阳眼镜。我跪着,正要占有我的宝贝,两个留着胡须的洗海水澡的人,海上老人和他的兄弟,从海水里冒出来,喊着一些下流、起哄的话。四个月后,她在科孚死于斑疹伤寒。

四

我一再翻阅这些痛苦的回忆,一面不断地自问,是否在那个阳光灿烂的遥远的夏天,我生活中发狂的预兆已经开始,还是我对那个孩子的过度欲望,只是一种与生俱来的怪癖的早迹象呢?在我努力分析自己的渴望、动机和行为等等的时候,我总陷入一种追忆往事的幻想,这种幻想为分析官能提供了无限的选择,并且促使想象中的每一条线路在我过去那片复杂得令人发疯的境界中漫无止境地一再往外分岔。可是,我深信,从某种魔法和宿命的观点而言,洛丽塔是从安娜贝尔开始的。

我也知道,安娜贝尔的死引起的震惊,加强了那个噩梦般夏天的挫折,成为我整个冰冷的青春岁月里任何其他风流韵事的永久障碍。我们的精神和肉体十分完美地融为一体,这种境界,今日那些讲究实际、举止粗俗、智力平庸的青年人必然无法理解。在她去世后很久,我仍感到她的思想漂浮过我的脑海。早在我们相遇以前,我们就做过同样的梦。我们相互交谈经历,发现一些奇特的相似之处。同一年(一九一九年)的同一个六月,在两个相距遥远的国家,一只迷途的金丝雀飞进了她的家,也飞进了我的家。洛丽塔啊,要是你曾这样爱过我该有多好!

我把我跟安娜贝尔首次不顺利的幽会的记述保留下来,作为我的“安娜贝尔”时期的结尾。有天夜晚,她想法骗过家里人恶毒的监视。在他们家别墅后面一片怯生生的、叶子细长的含羞草丛中,在一道矮石墙的残垣上,我们找到一个可以坐一坐的地方。透过黑暗和那些娇嫩的树木,我们可以看见亮着灯的窗户上的涡卷线状图案。那些图案给敏感的记忆那五彩的油墨一加渲染,在我眼里就像纸牌一样—大概因为我们的仇敌正忙于打桥牌。我吻了吻她张开的嘴角和滚烫的耳垂,她浑身颤动,直打哆嗦。一簇星星在我们头顶上细长的树叶的黑色轮廓间闪着微光,那个生气勃勃的天空似乎和她轻盈的连身裙下面的身体一样赤裸裸的。我在天空里看到她的脸,异常清晰,仿佛放射着它自身微弱的光辉。她的腿,她那两条可爱的、充满活力的腿,并没有并得很紧。当我的手摸到了想要摸索的地方时,那张娇憨的脸上闪现出一种半是快乐、半是痛苦的朦胧、胆怯的神情。她坐得比我稍许高点儿。每当她独自无法控制自己强烈的感情,她总要前来吻我,她的头用一种懒洋洋的柔软的几乎显得悲伤的下垂姿势朝下弯来,她裸露的膝盖总碰到并夹住我的手腕,随后再放松。她的微微颤动的嘴似乎给一种神秘、辛辣的药水刺激得变了形,发出一种咝咝的吸气声凑到我的脸旁。她总先用焦干的嘴唇草率地擦过我的嘴唇,试图缓解一下热恋的痛苦;随后,我的宝贝总紧张不安地把头发一甩,又缩了回去,接着又暗暗地凑近前来,让我亲她张着的嘴。同时,我以一种准备把一切—我的心,我的喉咙,我的内脏—都献给她的慷慨气魄,让她用一只笨拙的手握着我情欲的权杖。

我回想起一种爽身粉—我想这是从她母亲的西班牙女佣那儿偷来的—的香味,一种甘甜、普通的麝香香味。这和她身上的饼干气味混合在一起,我的感官突然给注满了;附近矮树丛里一阵突发的骚动才没使它漫溢出来—我们立刻互相分开,带着痛苦的心情注意到大概是一只悄悄窜来的野猫。这时从屋子里传来她母亲呼唤她的声音,激动的音调越升越高—而库珀医师也笨重地一瘸一拐走到外面花园里。可是那片含羞草丛—那些朦朦胧胧的星星,那阵激动,那股热情,那种蜜露以及那份痛苦,我都依然感到,而那个在海边光胳膊光腿、舌头炽热的小女孩儿,此后就一直萦绕在我的心头—直到二十四年以后,我终于摆脱了她的魔力,让她化身在另一个人身上。

五

在我回顾自己的青年时代的时候,那些日子好像许多暗淡的、反复出现的纸片,一阵风似的都从我眼前飞走了,火车旅客清早看到跟在游览车厢后面翻飞的一阵用过的薄绵纸的风雪。在我和女人的那种有益身心的关系方面,我切合实际,诙谐、轻快。在伦敦和巴黎念大学的时候,卖笑女郎就满足了我的需要。我的学习非常细致,十分紧张,虽然并不特别富有成效。起初,我计划像许多manqué才子那样拿一个精神病学学位,不过我甚至比他们还manqué,我感到非常压抑,大夫,有一种特殊的疲惫不堪的感觉。于是我改念英国文学。那么许多潦倒的诗人都在这个领域里终成为身穿花呢服装、抽烟斗的教师。巴黎很合我的口味。我和流亡国外的人一起讨论苏联电影。我和一些同性恋者坐在“双叟”里面。我在一些默默无闻的刊物上发表了几篇委婉曲折的小品文。我还创作过一首拼凑而成、模仿他人风格的诗歌:

……冯? 库尔普小姐

可能会回转身,她的手放在房门上,

我不会跟着她走。弗雷斯也不会。

那个傻瓜也不会。

|

|