新書推薦:

《

救命有术

》

售價:HK$

347

《

DK企业运营手册(全彩)

》

售價:HK$

560

《

中国历代图书总目·哲学卷(全20册)

》

售價:HK$

10200

《

RNA时代(诺奖得主解密RNA分子如何创造生命的新奇迹)

》

售價:HK$

403

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:HK$

245

《

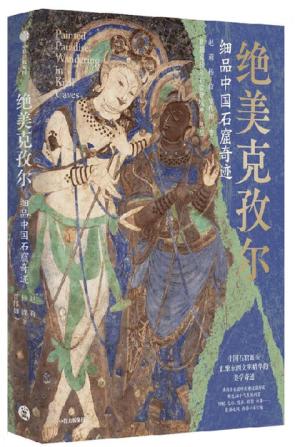

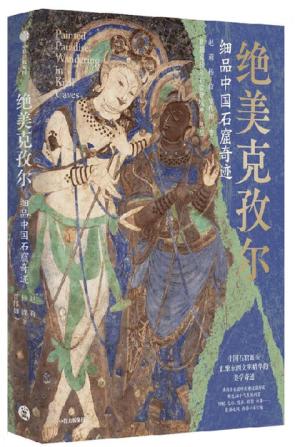

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:HK$

857

《

隋唐与东亚

》

售價:HK$

296

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:HK$

551

|

| 編輯推薦: |

* 如果你是考研人,你可以从这本书中学习到传播学的必要知识,了解人工智能对传播学的影响和挑战,为你的考试和研究提供有力的支持。

* 如果你是人工智能从业者或爱好者,你可以从这本书中了解到人工智能在传播领域的应用和发展,思考人工智能对传播关系和人机关系的变化和影响,为你的工作和创新提供有益的启示。

* 如果你是普通读者,你可以从这本书中感受到智能传播的趣味和魅力,认识到人工智能对社会和个人的影响和意义,为你的生活和未来提供有趣的思考。

|

| 內容簡介: |

人工智能的发展,把我们带入了一个智能传播时代。智能传播是人工智能技术与传播这两大系统的融合,也是人与机器两大系统的融合,但这种融合不是简单相加,而是会形成很多原有系统不存在的“涌现性”,呈现出全新而繁杂的传播图景、传播机理。本书从智能传播时代媒介的新表现形态及影响、媒介内容生产的新机制、人与机器的新关系、人的新生存状态等视角,对这种涌现性进行探究。

无论是传媒从业者、研究者,还是对智能传播时代感兴趣的读者,都能从本书中获得启发和思考。

|

| 關於作者: |

|

彭兰,长江学者特聘教授,中国人民大学新闻学院教授,博士生导师,中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员。入选“新世纪优秀人才支持计划”和北京中青年社科理论人才“百人工程”。兼有计算机与新闻传播学专业双重学科背景,1997年开始从事网络传播的教学与研究,对网络传播有着透彻的理解,参与过大量的网络传播实践研讨,是我国最早从事网络传播教学和研究的学者之一。先后出版《中国网络媒体的第一个十年》《网络传播学》《网络传播概论》《新媒体用户研究——节点化、媒介化、赛博格化的人》《社会化媒体》等20余部专著或教材。

|

| 目錄:

|

第1章智能传播时代的到来

1.1智能传播及其本质特征

1.2智能传播中的新媒介

1.2.1万物皆媒的媒介景观

1.2.2成为媒介的算法与数据

1.2.3成为“人肉终端”的人

1.3智能传播建构的新人机关系

1.3.1智能传播中三种重要的人机关系模式

1.3.2人机关系下人的角色调适

1.4智能传播背景下的新生存

1.5涌现:人工智能与传播的融合将走向何方

第2章智能传播时代的内容产业变革

2.1智媒化:涌动的新技术浪潮

2.1.1智媒来临:万物皆媒、人机共生、共同演化

2.1.2新闻 机器:五种新模式

2.1.3智媒生态:无边界重构

2.1.4人机博弈:以何为本

2.2智媒趋势下内容生产中的人机关系

2.2.1人机协同:智能化内容生产的常态机制

2.2.2各守一端:内容生产中机器与人的不同能力偏向

2.2.3谁主沉浮:人机关系中的“主”与“从”

2.3智能传播时代的新内容革命

2.3.1内容生产2.0:一场智能化驱动的底层革命

2.3.2内容分发2.0:用算法寻求“落点”

2.3.3内容消费2.0:个性化与社交化交织,消费与生产一体

2.3.4平台:决定内容生态的关键

2.3.5市场重构与关系重构:内容变革的深层影响

2.3.6伦理考察与权力约束:内容产业智能应用风险的防范

第3章智能传播时代算法对人的形塑

3.1算法将如何改变我们

3.1.1算法对生存的影响

3.1.2作为媒介的算法建构的认知

3.1.3作为媒介的算法建构的关系

3.1.4算法对共同体的强化或促成

3.1.5算法权力及其约束

3.2算法社会的“囚徒”风险

3.2.1人的认知、判断与决策是否会受制于算法?

3.2.2人的社会位置是否会被算法禁锢?

3.2.3人的劳动是否会被算法隐性控制?

3.2.4算法社会对人的监控会强化吗?

3.3“与算法共存”背景下的算法素养

3.3.1算法素养:媒介素养发展的新阶段

3.3.2算法开发者的算法素养

3.3.3算法使用者的算法素养

第4章智能传播中的人机关系及新生存图景

4.1数据化生存:被机器量化与外化的人与人生

4.1.1从“数字化生存”到“数据化生存”

4.1.2正在被“全息”数据化的人

4.1.3数据化如何影响人的生存?

4.2“赛博格化”生存:人机一体的“后人类”生存

4.2.1智能趋势、赛博格与后人类

4.2.2智能设备促进的赛博格化

4.2.3人的虚拟实体化与元件化

4.2.4虚拟空间中并没消失的“具身性”

4.3艺术化生存:人机协同的AIGC与新的生存走向

4.3.1艺术创作渗透的日常空间与平民的“艺术化生存”

4.3.2走向虚构化的视觉空间与幻象化的人

4.4人机交流:人机共存空间中的新交流

4.4.1正在形成的人机共存空间与人机交流

4.4.2为什么人类需要人机交流?

4.4.3人机交流能否达成有效“交流”?

4.4.4人机交流中机器对人的反射与驯化

4.4.5人机交流如何影响交流的未来走向?

第5章元宇宙构想下的未来生存

5.1元宇宙构想中的空间与身体

5.1.1虚拟空间与现实空间的新关系

5.1.2虚拟空间中现实身体的凸显

5.1.3虚拟空间中虚拟身体的两种走向

5.2元宇宙之路的近虑与远忧

5.2.1元宇宙应用将如何争夺有限的“生理带宽”?

5.2.2元宇宙社交能否兼顾连接与反连接的需求?

5.2.3人能否与数字化身长期共存?

5.2.4沉浸式体验是否会成为元宇宙“黑洞”?

结语:从涌现的智能传播到不确定的人机文明

后记

|

| 內容試閱:

|

序:一切都是新的

一切都是新的。彭兰教授的《智能与涌现:智能传播时代的新媒介、新关系、新生存》即将付梓,我有幸成为第一批读者,也因此有幸得以领略这一道全新的思想风景。

以我之见,这本书蒐集了作者近年来最好的一批思想成果,其主题是智能传播,而其聚焦点则在新媒介、新关系、新生存这三个逐级跃升的向度上。全书从智能媒介的新表现形态及影响、媒介内容生产的新机制、人与机器的新关系、人的新生存状态等核心议题着手,探究了既往学术体系未及预料的传播图景、传播机理。

的确,一切都是新的。一切都是挑战,一切都是机遇。无论是对数字实践而言,还是对数字传播理论而言,都给了我们太多的震动。无论是人工智能技术与传播这两大系统的融合,还是人与机器两大系统的融合,都给了我们太多的新奇。“智能与涌现”,与其说是全新的,不如说是超越想象的,与其说是繁杂的,不如说它深不见底。看得出来,书名中“涌现”二字的出现,是因为作者将新的传播学理论迸发视为一种技术现象学意义上的“涌现性”。我很赞同这样的定义。

我注意到,作者借对AIGC技术的分析,讨论了三种新的人机关系:人机协同、人机交流与人机共生。或许,在交流模式与交流观的讨论之外,本书最重要的思想线索是在这里:人机协同中,人需要重新定义自身的角色。至于那种数字人类的新“人设”,是否会基于人机共生的新身体——赛博格,历史的结论还在犹疑。毫无疑问,人类将大幅度地迭代自己,那“基于这种新的身体的自我传播”,也势必将对人类文明的演进产生深远影响。但我和作者一样,仍笃信“人机传播不能替代人际传播”。

我也注意到,作者曾在国内学界首次提出智媒和智媒化的概念。难能可贵的是,即便意识到未来传媒生态将在用户系统、新闻生产系统、新闻分发系统、信息终端等方面实现无边界重构,作者也再三强调,人在机器和算法流行的时代更需要坚守自己的价值,作者也再三呼吁,人的价值判断应引导机器的价值判断,要处理好人文精神与机器的效率的平衡,在人机博弈中,也始终要把人文关照放在首位。我以为,作者与我在人本主义的价值观上是高度接近的。

我还注意到,作者超越了一般的纯理论研究,就如何实现“与算法共存”等一系列数字交往实践给出了详尽的指导意见,这使本书具有走出书斋、直面现实的德性。尤其令我印象深刻的,是作者所指引的数字生存法则:面对机器的进入,人需要保持自身在主观观察与描述、观点表达、意义创造、经验与直觉等方面的优势,保持人的内驱性表达动力及共情性交流能力。

对此,我毫无保留地同意。以我之见,上述法则正是我们人在以AI崛起为象征的“数字人类世”中,得以成功驾驭跨物种交流和多项式生存的思想秘辛。

杜骏飞

南京大学传播学教授

2023年9月7日于南京大学

|

|