新書推薦:

《

RNA时代(诺奖得主解密RNA分子如何创造生命的新奇迹)

》

售價:HK$

403

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:HK$

245

《

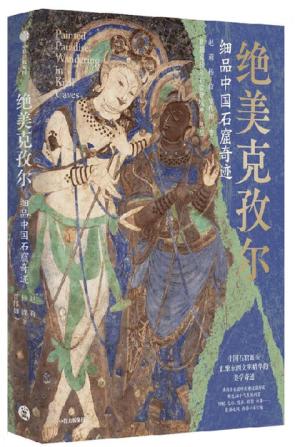

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:HK$

857

《

隋唐与东亚

》

售價:HK$

296

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:HK$

551

《

智慧储能革命 揭示储能行业的技术路线与底层逻辑 洞见能源革命的未来图景

》

售價:HK$

403

《

身体知道幸福:发现感恩、幸福与喜悦的意想不到的方式

》

售價:HK$

403

《

海外中国研究·道家与中国治道(国际汉学泰斗顾立雅集大成之作,一部打破哲学迷思的中国治道探源经典。开辟

》

售價:HK$

296

|

| 編輯推薦: |

|

以“连续性”思维来考虑一切,世界便有了彼此的联系而不再孤立,丰富而充足的人生也是如此。

|

| 內容簡介: |

|

本书以“连续性”思想为研究对象,以西方环境美学双峰卡尔松与伯林特的环境美学思想为重点研究内容,考察“连续性”思想在西方环境美学中的展开。一方面,期望以“连续性”为线索重新串联起西方环境美学的发展脉络与演进逻辑,从而从一个不同侧面重新审视西方环境美学并更好地回答环境美学的核心议题:欣赏什么以及如何欣赏。另一方面,期望能充分挖掘环境美学中“连续性”的思想资源,为中国美学的建设提供有益启发。

|

| 關於作者: |

|

冯佳音(1994—),河北承德人,山东大学文艺学博士,现任河北大学文学院讲师、硕士生导师,河北大学青年科研创新团队“自然美学的中国话语建构研究团队”负责人。主要从事文艺理论与美学的教学与研究。在《西南民族大学学报》《内蒙古社会科学》《中国美学研究》等期刊发表论文多篇。现主持1项国家社科基金青年项目、1项保定市哲学社会科学规划一般课题,参与1项国家社科基金重大项目。博士在读期间获评山东省优秀硕士学位论文、山东省研究生优秀学术成果一等奖、山东大学五四青年科学奖等多项科研奖励。

|

| 目錄:

|

绪 论

一、环境美学中的“连续性”问题研究综述

二、“连续性”思想之于环境美学的意义

三、本书的主要内容

第一章 “连续性”问题探源

第一节 “连续性”的语义学溯源

第二节 原初的人与自然之“连续性”

第三节 “分割”问题:前苏格拉底时期的 “实体连续性”思想

第四节 亚里士多德的三种实体连续论

一、运动的“连续性”与“无限”可分

二、“连续性”与空间整体性

三、数量的“连续性”与边界“区分”

第二章 “连续性”思想发展的两重典型形态及其转向

第一节 莱布尼茨“单子论”中的“连续性”思想

第二节 杜威经验本体论中的“连续性”思想

一、人与环境的“连续性”

二、经验的“连续性”

三、艺术与生活的“连续性”

第三章 “连续性”思想与西方环境美学的致思方式

第一节 “连续性”与形而上学问题———“关系性”思维方式

一、“连续性”形而上学思想

二、环境美学中形而上学向度的理论缺位

三、“可能性”与关系思维范式

第二节 “连续性”与环境审美模式———“过程性”思维方式

一、环境的动态性与无框性

二、环境审美模式与环境审美的过程性

第四章 “连续性”思想与西方环境美学的理论形态

第一节 非认知主义的“连续性”思想———以阿诺德·伯林特为例

一、“连续性”理论的发端———“审美场”

二、“连续性”与“环境”的生成

第二节 认知主义的“连续性”思想———以艾伦·卡尔松为例

一、“连续性”与自然环境审美

二、“适应”之美———“连续性”与人类环境审美

第三节 “连续性”思想差异之源:一元与二元

第五章 “连续性”思想与西方环境美学的理论面向

第一节 “连续性”思想与西方环境美学的身体面向

第二节 “连续性”思想与西方环境美学的时空面向

一、连续的过程性与环境审美的时间性

二、连续的整体性与环境审美的空间性

第三节 “连续性”思想与西方环境美学的“过程”面向

第四节 认知因素与非认知因素互补

第六章 “连续性”思想与中西生态(环境)美学的会通

第一节 中国传统生态审美的“融贯性”思想

一、“融贯性”思想的原初意涵与理论阐扬

二、“融贯性”思想的哲学根基:生命一元论

第二节 人与自然(环境)之“连续性”与“融贯性”的多元形式

一、“连续性”的两种形式

二、“融贯性”的两种形式

第三节 “连续性”思维方式与当代生态美学的建构

余 论

参考文献

后 记

|

| 內容試閱:

|

序

乙巳孟夏,冯佳音博士的第一部著作《西方环境美学“连续性”思想研究》即将付梓,嘱我作序,作为导师,我自然非常高兴,欣然允之。

冯佳音曾在我指导下攻读硕士与博士学位,和我一起学习了六年时间。佳音非常聪慧,也很用功,她博士学位是提前一年毕业的,这在当前博士延迟毕业的风潮中比较少见,说明她在攻读博士学位期间学习和研究是极其努力和认真的。

山东大学文艺美学研究中心是国内生态美学研究的重镇,我到中心工作以来一直从事生态美学与自然美学的研究,佳音自然就跟随我从事这方面的研究。她的硕士论文做的是西方环境美学中的“连续性”问题研究,写得比较扎实,读博士的时候硕士论文中的几个章节作为单篇论文已经在一些重要期刊发表,这为其博士阶段的学习奠定了一个很好的基础。她的硕士论文还获得了省级优秀硕士论文。博士论文做的是中西生态审美观比较研究,难度很大,但她还是把这个难题解决了,博士论文答辩时给答辩委员会留下了深刻的印象。本书在其硕士论文的基础上扩展、修改而成,相较于原版论文,书中增加了她的许多新思考:一方面对西方环境美学之前的“连续性”思想作了更充分的探讨;另一方面以“连续性”思想为基点,探究了中西方生态(环境)美学的互释与会通。也就是说,在回望历史与放眼未来两个方面作了补充和修订。

自20世纪90年代西方环境美学传入我国以来,学界对其作了大量研究。尽管由于时代的变化、人工智能的兴起,环境美学并非当下“时髦”的话题,但本书选取“连续性”问题作为切入点,重新审视西方环境美学的核心问题与内在的演进逻辑,视角较为新颖。那么,“连续性”思想何以能够作为核心线索重构西方环境美学?本书认为“连续性”问题实质上是“过程性”的“关系”问题,这契合了环境美学对人与自然、身体与环境关系的探讨,以及对环境审美过程及其时间性与空间性的研究。也正是在此意义上,许多环境美学家虽未像阿诺德?伯林特一样明确使用“连续性”这一概念,但其理论中却蕴含着丰富的“连续性”思想。

此外,本书试图在西方环境美学之外,强调“连续性”上升为一种具有普遍性和一般性的思维方式的潜能,并以此为基点探究中西方生态(环境)美学的会通以及中国当代生态美学的建构。可以说,这是伯林特“连续性”形而上学理路的一场思想实践。正如伯林特所言:“连续性并不限于环境,它是实现更一般的形而上理解的关键,就如同19世纪的进化论一样。”事实上,尽管从西方哲学内部来看,可以说,在20世纪中叶以前通过揭示世界的联系和“连续性”来把握世界的方式还只处于哲学研究的边缘而非主流,但是从世界哲学的范围来看,这种思维方式在非西方国家已普遍存在,这也正是西方环境美学与中国传统生态审美思想内在结构的一致性所在。

也需要指出,本书依然存在可以拓展和完善的空间。虽然西方环境美学缺少对形而上学问题的探讨,但许多环境美学家都具有分析哲学或现象学的哲学背景,这样的思想基础如何影响其环境美学中“连续性”思想的形成值得深入探究。另外,除卡尔松与伯林特之外,诸如赫伯恩、罗尔斯顿、巴德、斋藤百合子等环境美学家,本书虽均有探讨,但大多作为“对话”存在,对其“连续性”思想的挖掘不够全面。当然,本书主要以认知主义与非认知主义学派的“双峰”为研究范例,对其他环境美学家关注不够也在情理之中。

佳音目前已在河北大学指导硕士研究生,完成了从学生到教师的身份转换,这一路走来,她一直在不断成长。希望未来她能锻造自身的“连续性”:一方面学会理解和接纳变化是生命的常态,不断增强自身的韧性;另一方面学会在变化中保持稳定的内核,探求更坚实的自我认同,不忘初心,行稳致远。

是为序。

胡友峰

2025年4月29日于山东济南

|

|