新書推薦:

《

救命有术

》

售價:HK$

347

《

DK企业运营手册(全彩)

》

售價:HK$

560

《

中国历代图书总目·哲学卷(全20册)

》

售價:HK$

10200

《

RNA时代(诺奖得主解密RNA分子如何创造生命的新奇迹)

》

售價:HK$

403

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:HK$

245

《

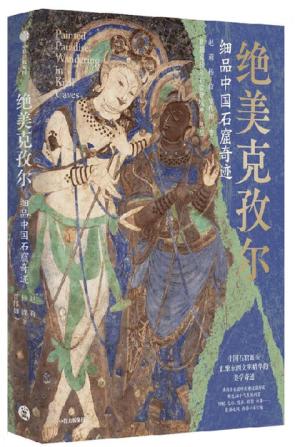

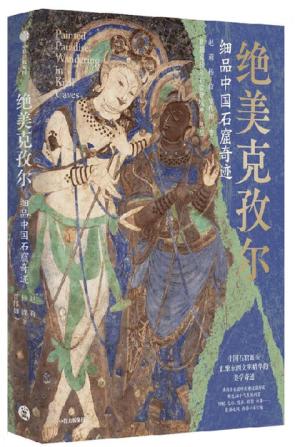

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:HK$

857

《

隋唐与东亚

》

售價:HK$

296

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:HK$

551

|

| 內容簡介: |

|

在当前VUCA时代,当员工心理契约破裂不可避免地发生后,修复心理契约以避免或消除负面影响、增强员工与组织之间雇佣关系的韧性帮助企业实现高质量创新发展成为管理者和研究者面临的重要课题。本研究以自我调节理论为基本指导,结合认知评价理论,综合采用定量和定性研究方法,从员工视角分析心理契约破裂后的修复机制。本研究发现员工心理契约破裂后会采取认知调节、行为应对和情绪支持应对策略,员工心理契约修复主要体现在员工自我调整、问题解决和情绪缓解三个方面。

|

| 關於作者: |

|

余莉,女,1985年生,江西九江人,汉族,中国国民党革命委员会党员,管理学博士,任职于江西中医药大学,副教授,长期从事心理契约理论与创新领域研究,先后以独著或通讯作者的身份在各类期刊发表论文多篇,主持并完成省部级项目2项,作为主要参与人员参与国家自然科学基金委员会项目1项,参与省部级课题5项,参与教材编著1部

|

| 目錄:

|

1 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究目标 5

1.3 研究意义 6

1.3.1 理论意义 6

1.3.2 实践意义 8

1.4 研究内容、研究方法和技术路线 10

1.4.1 研究内容 10

1.4.2 研究方法和技术路线 11

1.5 主要创新点 12

2 文献综述 16

2.1 心理契约破裂 16

2.1.1 心理契约破裂的概念 16

2.1.2 心理契约破裂的内容与结构维度 17

2.1.3 心理契约破裂的测量 19

2.1.4 心理契约破裂的前因 20

2.1.5 心理契约破裂的结果 20

2.2 心理契约修复 21

2.2.1 心理契约修复的概念 22

2.2.2 心理契约修复机制研究 23

2.3 心理契约破裂与心理契约修复的研究述评 25

2.4 挑战性评价 26

2.4.1 挑战性评价的概念 26

2.4.2 挑战性评价的测量 27

2.4.3 挑战性评价的前因 28

2.4.4 挑战性评价的结果 29

2.5 失望和懊悔 30

2.5.1 失望和懊悔的概念 30

2.5.2 失望和懊悔的测量 31

2.5.3 失望和懊悔的前因 32

2.5.4 失望和懊悔的结果 33

2.6 众利式建言 33

2.6.1 众利式建言的概念 33

2.6.2 众利式建言的测量 34

2.6.3 众利式建言的前因 34

2.6.4 众利式建言的结果 35

2.7 员工战略共识 36

2.7.1 员工战略共识的概念 36

2.7.2 员工战略共识的测量 37

2.7.3 员工战略共识的前因 38

2.7.4 员工战略共识的结果 38

2.8 整体文献述评 39

3 理论基础 42

3.1 自我调节理论 42

3.1.1 自我调节中的目标追求 42

3.1.2 自我调节的过程 43

3.1.3 自我调节的类型 45

3.2 认知评价理论 50

3.2.1 压力认知评价理论 50

3.2.2 情绪认知评价理论 54

4 员工心理契约破裂后的修复机制的理论研究 59

4.1 引言 59

4.2 自我调节理论指导下员工心理契约破裂后的修复研究 61

4.2.1 员工心理契约破裂后的修复目标 61

4.2.2 员工心理契约破裂后的修复路径研究 63

4.3 基于认知调节的修复路径的理论研究 65

4.4 基于“情绪—行为”调节的修复路径的理论研究 68

4.5 两条修复路径的关系及修复路径的边界条件研究 71

4.6 本章小结 73

5 心理契约破裂后基于认知调节的修复机制研究 74

5.1 引言 74

5.2 假设的提出 77

5.3 基于认知调节的修复机制的问卷调查研究 82

5.3.1 研究设计与研究样本 82

5.3.2 研究工具 84

5.3.3 统计方法与分析思路 87

5.3.4 研究结果 87

5.3.5 研究讨论 92

5.4 补充研究 93

5.5 本章小结 97

6 心理契约破裂后基于“情绪—行为”调节的修复机制研究 99

6.1 引言 99

6.2 假设的提出 103

6.3 心理契约破裂与建言行为关系的实验研究 112

6.3.1 实验操控材料 113

6.3.2 实验流程 113

6.3.3 实验结果 114

6.4 基于“情绪—行为”调节的修复机制的问卷调查研究 115

6.4.1 研究设计与研究样本 115

6.4.2 研究工具 117

6.4.3 统计方法与分析思路 120

6.4.4 研究结果 120

6.5 本章小结 128

7 研究结论与展望 130

7.1 研究结论 130

7.2 理论贡献 132

7.3 管理启示 135

7.4 研究的局限与展望 137

参考文献 139

附录 159

|

| 內容試閱:

|

当前我国经济进入高质量、高速度发展阶段,创新已成为发展的第一动力,员工是企业创新的主体。高质量的工作关系是员工成长和获得工作灵感的前提条件之一。心理契约是存在于员工与组织之间的无形的契约,规定了员工与组织的责任与义务,是衡量员工与组织之间的雇佣关系质量的重要标准。在当前VUCA(Volatility 易变性、Uncertainty 不确定性、Complexity 复杂性、Ambiguity 模糊性)时代,随着市场的快速变化、激烈的竞争和新技术的运用, 企业可能需要适时调整组织结构、人员配置以及业务模式以应对不断变化的环境需求。组织与员工在充满不确定性的环境中对彼此的期待、义务和责任也在不断发生变化,企业原本对员工做出的承诺可能因各种原因而难以兑现,这些可能增加心理契约破裂的风险。员工心理契约破裂可能引发一系列的负面反应,如心理契约违背、对组织不信任、工作满意度下降、组织承诺降低、角色内绩效下降、离职意愿增强、工作不安全感增强、员工职场越轨、非伦理行为等消极反应,会对企业长期发展造成不利影响。由此,在当前VUCA 时代, 在员工心理契约破裂不可避免地发生后,修复心理契约以避免或消除上述负面影响,增强员工与组织之间雇佣关系的韧性,帮助企业实现高质量创新发展, 成为管理者和研究者面临的重要课题。

现有关于心理契约的研究大多从社会交换理论、公平理论和期望理论出发,认为心理契约破裂会引发员工消极反应,从而可能导致心理契约损伤或心理契约失效。近年来,越来越多的学者关注到员工心理契约破裂后也有得到修复的可能。然而,目前这方面的研究还存在以下不足之处。

第一,心理契约破裂后,从员工视角探索心理契约修复过程的研究仍期待更深入的理论和实证分析。虽然当前心理契约的研究从契约的“形成—维持— 破裂—损伤或失效”的链式研究逐渐转向关于契约“形成—维持—破裂—修复”的韧性研究,但是,关于心理契约修复的韧性研究远远不及心理契约损伤或失效的链式研究丰富,尤其是站在员工视角的心理契约修复研究更显薄弱。当前许多研究认为,心理契约破裂后,维护组织和员工之间交换关系的互惠原则遭到破坏,在负面事件的刺激下,员工会出现相应的消极反应。基于组织视角的研究发现,员工心理契约破裂后,组织采取的完全补偿、部分补偿、否认、道歉等修复策略能够有效提升员工对组织的信任度并缓解员工的负面情绪,说明员工心理契约在破裂后可能得到修复。近年来,越来越多的学者认识到员工作为心理契约的一方,在应对、处理心理契约破裂事件过程中发挥着重要作用,尤其是员工的自我调节能力能够有效缓解心理契约破裂带来的负面影响,驱动心理契约良性发展。这为基于员工视角的心理契约破裂后的修复机制研究奠定了基础。但是,目前的研究还缺乏对心理契约破裂后员工采取的应对策略的系统性分析,应对策略驱动心理契约修复的作用机制也尚不清晰。

第二,心理契约破裂对员工影响的研究有待进一步拓宽和充实。当前多数研究表明,心理契约破裂会引发员工角色内绩效下降、离职意愿增强、工作不安全感增强、职场越轨、非伦理行为等消极反应。根据社会交换理论以及该理论中的互惠原则,心理契约破裂说明员工与组织之间的互惠关系遭到阻断,进而引发员工的消极反应。社会交换理论的一个重要理论来源是强化心理学,该理论中的“刺激—反应”模式解释了员工在心理契约破裂负面事件的刺激下做出消极反应的机制。然而,强化心理学忽视了个体的认知在“刺激—反应”过程中的调节作用,这在一定程度上限制了对心理契约破裂对员工影响的研究。心理契约是员工在与组织的互动过程中形成的认知机制,员工的认知贯穿于心理契约形成、维持、破裂以及破裂后反应的整个过程。忽视员工的认知在心理契约破裂后的调节作用,不利于全面认识心理契约破裂对员工的影响。

第三,当前多数研究采用的测量心理契约破裂的方法限制了对心理契约修复的更深入的研究。现有研究通常将心理契约破裂视为比较宽泛的概念进行测量,或者采用整体评价的方式进行测量,即询问员工对组织是否履行其承诺的整体感知。然而,在日常工作中,员工是通过具体事件感知组织履行或违背承诺,并对员工以及员工与组织之间的雇佣关系产生影响的。因此,通过宽泛概念的测量或整体感知的测量不利于揭示员工心理契约破裂后的修复过程,限制了对心理契约动态性特征的研究。

基于以上问题,本研究以自我调节理论为基本指导,结合认知评价理论, 从员工视角分析心理契约破裂后的修复机制。选择自我调节理论的原因在于, 自我调节理论突出个体认知对目标追求的作用。心理契约是员工在与组织的互动过程中形成的认知系统,自我调节理论中关于个体的认知和行为的社会认知过程是解释心理契约动态变化的因果过程的核心。近年来,学者越来越关注员工的自我调节能力在驱动心理契约变化过程中所发挥的作用。然而,自我调节理论的应用研究面临着将个体认知、行为等不同的因素组合成有机的动态系统的挑战。因此,本研究选择认知评价理论进一步分析员工认知和行为在心理契约破裂后的修复过程中所发挥的作用。认知评价理论包含压力认知评价理论和情绪认知评价理论,系统地解释个体认知、情绪和行为在帮助个体与环境建立匹配关系过程中所发挥的作用。心理契约是将员工和组织联系在一起的无形纽带,是衡量员工与组织之间雇佣关系质量的重要标准。因此,认知评价理论能够从认知、情绪和行为等维度系统地解释员工在心理契约破裂后应如何与组织建立匹配的有效雇佣关系,揭示员工心理契约修复的过程。

自我调节理论认为,当个体感知到现实与参照标准存在差异时,会引发认知和行为上的变化来进行调节,以缩小或消除差异。对于员工而言,心理契约一旦形成,便成为员工与组织对彼此应尽义务的参照标准。当员工感知到组织未能履行义务时,便会产生心理契约破裂。根据自我调节理论中的“自我监察—自我判断—自我反应”三个过程,员工心理契约破裂会触发员工认知和行为上的调节,从而实现修复心理契约的目标。同时,个体行为的调节受到情绪的影响,因此,本研究构建了员工心理契约破裂后通过“认知调节”和“情绪—行为调节”两条修复路径,并结合压力认知评价理论和情绪认知评价理论,系统地分析心理契约破裂后员工认知、情绪和行为的反应策略以及这些应对策略对心理契约修复的影响。

具体而言,根据压力认知评价理论,员工心理契约破裂后,通过对导致心理契约破裂的事件以及该事件对员工与组织之间雇佣关系的利害关系进行分析,在追求理想目标(即与组织建立有效的心理契约)的驱动下,员工会产生积极的挑战性评价。挑战性评价关注心理契约破裂带来的潜在机会,有利于心理契约的修复。因此,“认知调节”修复路径分析了挑战性评价在心理契约破裂和心理契约修复之间的中介作用。同时,员工心理契约破裂后,通过对导致心理契约破裂的事件进行归因分析之后,情绪认知评价理论认为组织和员工自身都应对心理契约破裂负有一定的责任,从而员工产生对组织失望和自身懊悔的负面情绪,在这种具有指向性的负面情绪和追求理想目标的驱动下,员工希望对造成心理契约破裂都负有责任的组织和员工自身都做出改变,在行为上表现为众利式建言行为。旨在解决问题的众利式建言,兼顾组织和员工的利益, 能够有效缓解员工因心理契约破裂而出现的负面情绪,帮助员工明确其与组织的责任、与组织建立更加匹配的雇佣关系,从而有利于心理契约的修复。因此,“情绪—行为调节”修复路径分析了失望和懊悔情绪以及众利式建言在心理契约破裂和心理契约修复之间的链式中介作用。另外,自我调节和认知评价是一个消耗认知资源的过程。与员工目标一致的组织诱因是引导员工心理契约修复的重要因素之一。

员工战略共识是员工对组织战略的理解和认同,是员工在组织中相对稳定的认知资源。因此,本研究将员工战略共识作为心理契约破裂后修复机制的边界条件,探讨了员工战略共识在员工“认知调节”和“情绪—行为调节”修复路径中的作用。

本研究基于具体的心理契约破裂事件,探索心理契约破裂后的修复机制, 开展了两项多阶段的问卷调查研究。在两项问卷调查中,均邀请调查对象报告近期发生的导致心理契约破裂的事件,并由此开展多阶段的问卷调查,测量心理契约破裂事件发生后员工的认知、情绪和行为反应以及心理契约修复等变量。为了验证“认知调节”修复路径的有效性,本研究开展了第一次问卷调查。此次问卷调查经过四个阶段的数据收集,回收了298 份有效问卷。为了验证“情绪—行为调节”修复路径的有效性,本研究开展了第二次问卷调查。第二次问卷调查经过五个阶段的数据收集,回收了219 份有效问卷。

研究结果表明,在“认知调节”修复路径中,心理契约破裂会引发员工挑战性评价,挑战性评价在心理契约破裂与心理契约修复之间发挥中介作用,员工战略共识不仅能够正向调节心理契约破裂与挑战性评价之间的关系,而且能够正向调节心理契约破裂通过挑战性评价影响心理契约修复的间接效应。同时,心理契约破裂会引发员工阻碍性评价,但是,阻碍性评价与心理契约修复之间不存在显著的负相关关系,阻碍性评价与员工负面行为(工作退缩行为) 之间也不存在显著的正相关关系。在“情绪—行为调节”修复路径中,失望和懊悔情绪与众利式建言在心理契约破裂与心理契约修复之间发挥了链式中介作用,员工战略共识不仅能够正向调节心理契约破裂与失望和懊悔情绪之间的关系,而且能够正向调节心理契约破裂通过失望和懊悔情绪以及众利式建言影响心理契约修复的链式中介效应。

本研究的理论贡献主要体现在以下几点。第一,本研究基于自我调节理论和认知评价理论,突出员工在应对心理契约破裂过程中的主动性,从员工视角揭示了员工心理契约破裂后的修复机制,丰富了对心理契约动态性特征的研究。第二,本研究基于自我调节理论,认为众利式建言是员工在环境刺激下做出的具有积极意义的适应性行为,对当前多数研究认为建言是员工亲社会和角色外行为、建言对员工具有一定的风险的观点进行了一定的补充,深化了对组织中的建言的内涵以及建言对员工意义的认识。第三,本研究认为心理契约破裂后,员工虽然会出现阻碍性评价以及失望和懊悔等负面情绪,但是在追求自身利益和理想目标的驱动下,员工会采取更具策略性、更有利于目标达成的积极反应,即挑战性评价和众利式建言行为,丰富了心理契约破裂对员工的影响研究。第四,本研究认为,员工心理契约破裂会引发员工负面情绪(失望和懊悔),但是在追求自身利益和理想目标的驱动下,员工的负面情绪会引发积极行为(众利式建言),这与现有研究中认为负面情绪与负面行为更相关的观点形成对照,深化了对自我调节理论中情绪和行为之间关系的理解。第五,本研究探索了员工战略共识在帮助员工心理契约破裂后进行认知调节、情绪和行为调节过程中所发挥的积极作用,进而分析员工战略共识对组织与员工之间的雇佣关系的影响,将员工战略共识的影响延伸至组织关系中。当前对员工战略共识影响的研究主要集中在组织绩效和员工行为的研究上,因而,本研究拓宽了对员工战略共识影响研究的范围。

本研究为在当前VUCA 时代如何与员工维持高质量雇佣关系提供指导,以保障企业实现高质量创新发展。本研究的管理启示主要包括以下几点。第一,重视员工情绪的价值,提高员工管理情绪的能力,努力让情绪服务于有意义的目标追求。第二,鼓励员工设立弹性工作目标,帮助员工在工作中体会追求目标的过程所带来的掌控感和满足感,缓解负面事件对员工产生的负面影响。第三,洞察员工建言背后的动机,妥善对待员工建言,并与员工一道维护良好的雇佣关系。第四,引导员工树立学习导向,鼓励员工从积极视角看待负面事件。第五,提高员工对组织战略的理解和认同,鼓励员工将自身职业发展与企业战略目标联系起来,强化员工与组织的共同体意识。第六,本研究从员工视角分析心理契约破裂的修复机制,当组织无法提供修复策略或无法提供支持时,为员工修复心理契约提供借鉴。

本研究的创新点主要体现在以下几个方面。首先,本研究从员工视角揭示了员工心理契约破裂后的修复机制,与当前以组织视角对心理契约修复的研究形成互补。当前关于员工心理契约破裂后能否得到修复的观点还未达成一致, 这可能是由于当前研究主要从组织视角研究组织修复策略或组织制度对员工心理契约修复的影响。心理契约破裂是员工对组织未能履行组织责任的感知,组织修复策略或组织制度作为外在环境因素,对员工的内在感知的影响可能因人而异,因而产生了对心理契约破裂后能否得到修复的不同观点。本研究以自我调节理论为基本理论指导,将员工视为主动应对心理契约破裂的一方,突出了员工的主动性,揭示员工在内在标准和自我反应影响下的自我调节机制的心理契约修复过程,丰富了对心理契约修复以及心理契约动态性特征的研究。其次,本研究认为心理契约破裂虽然会引发员工负面情绪和阻碍性评价,但是, 员工在认知调节作用的影响以及对理想目标追求的驱动下,也会对心理契约破裂做出积极的挑战性评价和众利式建言行为,这与当前普遍认为心理契约破裂会引发员工消极反应的观点形成对照。当前研究主要基于社会交换理论分析心理契约破裂对员工的影响。社会交换理论借助于强化心理学的“刺激—反应” 的观点,认为心理契约破裂后,员工在外部负面事件的刺激下会做出相应的消极反应,为心理契约破裂后员工出现负面反应的研究提供了理论支撑。但强化心理学忽视了员工认知的调节能力。心理契约是员工的认知过程,员工的自我调节贯穿于心理契约动态发展的全过程。本研究基于自我调节理论和认知评价理论,认为员工心理契约破裂后,在追求理想目标的驱动下,通过对破裂事件的解读以及对情绪和行为的调节,会做出积极的反应,从而深化了对心理契约破裂对员工影响的研究。最后,本研究通过心理契约概念将“交易”这一要素纳入组织中的关系修复研究中,深化了对组织中关系的研究。破裂是关系成熟的一个节点,即关系从一种状态向另一种状态转变。目前,组织中关于关系修复的研究聚焦于关系破裂的前因、后果,以及能够缓冲关系破裂、帮助关系修复的品质特征上。心理契约是员工对其与组织之间的责任交换关系的感知。本研究通过员工与组织之间的心理契约这一概念,将“交易”这个维系关系的底层逻辑引入关系修复研究中,深化了对组织中关系修复研究的认识。

本研究存在以下不足之处。第一,本研究基于单一事件对心理契约破裂展开研究,认为单一事件导致的心理契约破裂能够得到修复,忽视了对多事件发生或相同事件重复发生导致的心理契约破裂的修复研究,或者是否能够得到修复的研究。第二,本研究基于自我调节理论和认知评价理论,揭示了心理契约破裂后的修复过程,突出了员工在应对心理契约破裂后的主动修复角色,却忽视了组织因素对这一修复过程的影响。第三,本研究基于具体事件对心理契约破裂进行测量,忽视了心理契约破裂事件的性质(如关键性、颠覆性和新颖性)以及不同类型的心理契约破裂对心理契约修复的影响。

|

|