新書推薦:

《

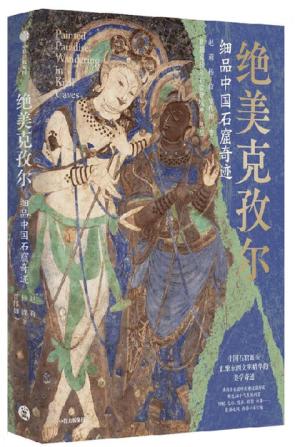

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:NT$

857

《

隋唐与东亚

》

售價:NT$

296

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:NT$

551

《

智慧储能革命 揭示储能行业的技术路线与底层逻辑 洞见能源革命的未来图景

》

售價:NT$

403

《

身体知道幸福:发现感恩、幸福与喜悦的意想不到的方式

》

售價:NT$

403

《

海外中国研究·道家与中国治道(国际汉学泰斗顾立雅集大成之作,一部打破哲学迷思的中国治道探源经典。开辟

》

售價:NT$

296

《

人体雕塑解剖学

》

售價:NT$

653

《

投喂AI:人工智能产业的全球底层工人纪实

》

售價:NT$

352

|

| 編輯推薦: |

借分析形式探究赵树理小说中农民主体性的建构

1. 钱理群、洪子诚、吴晓东推荐;

2. 绝版高分图书增订再版;

3. 以跨学科视角分析文本形式的范例。

|

| 內容簡介: |

|

《农民说理的世界:赵树理小说的形式与政治(增订版)》基于对现代文学中的农村的宏观把握,通过整体性的文本细读,指出赵树理在小说中主要关心和塑造的是一个“农民说理的世界”,并以形式与政治的关系为中介,依次论述了小说中再现“世界”的基本方法和相应的阶级体认、政治情感,“理”的辩证法和传统伦理的更新,农民“说”的欲望与能力在获得解放过程中的意义,“农民”主体性的可能,以及赵树理小说写作的困境等具体问题,从而给予赵树理小说的文学性和文学史地位一个新的说明。增订版附录新增4篇文章,以补充原有论述。

|

| 關於作者: |

李国华

----------------------------

李国华,江西省于都县人,现任教于北京大学中文系。著有《农民说理的世界——赵树理小说的形式与政治》《黄金和诗意——茅盾长篇小说研究四题》《行动如何可能——鲁迅文学的一个思想脉络》《生产者的诗学——鲁迅杂文研究》。

|

| 目錄:

|

序 吴晓东

导 论 赵树理小说的形式与社会主义政治

一 赵树理研究的问题性

二 农村认识与文学农村

三 农村小说形式的文学政治

四 研究思路及论述策略

第一章 “世界”及其再现

一 “世界”的意义与功能

二 再现的阶级结构和政权结构

三 政治情感的疾病隐喻

第二章 “理”的辩证法

一 “老直理”与“真理”: 民意及其变异

二 “势力就是理”:“ 理”与“势”的结构关系

三 “理”的分裂:人文地理、家庭伦理及个人心理

四 救赎“理”的暴力:事理、情理及私情

第三章 “说”的欲望、能力及形式

一 寻找“能说话”的人

二 学会“说”

三 “官腔”与“老百姓的话”

四 “说”的乌托邦

第四章 “农民”的主体性

一 “农民”的主体形象

二 “农民”主体性的觉醒与确立

三 暧昧的叙述主体

四 “农民”主体的可能

第五章 赵树理小说写作的困境

一 真实与社会主义政治

二 “世界”的消失

结 语

附录一 乡村之外——追蹑赵树理小说中的城市因素

附录二 劳动、尊严及其形式——赵树理小说《福贵》释读

附录三 事例的事理与纹理——赵树理《实干家潘永福》释读

附录四 论周立波《暴风骤雨》的叙述与形式

附录五 赵树理之影及其他——解读丁玲《太阳照在桑干河上》的一个视角

参考文献

初版后记

增订版后记

|

| 內容試閱:

|

序

吴晓东

在李国华博士论文答辩会上,担任答辩委员会主席的钱理群先生说他每拿到一本博士论文后,总喜欢先翻阅论文的后记。而李国华博士论文后记中的这样几句话给钱先生以深刻印象:“我不想成为理论的俘虏,不想论文的写作变成学院体制内部的有机生产,我希望我的论文背后,是对我亲身经历的社会现实的一点简单的理解。”“我要通过我的论文表达现实关怀,却又不信它能达成目的,辗转间,自伤自怜之态,唾手可掬。我痛恨这种徙倚不定的论客劲儿,决意以后只在文字里讨生活,不让文字变成我的生活。我就在俗世里,在人间烟火中,老病,死去,灰飞烟灭。”“我只能让自己的论文写作也充满人间烟火,拒绝被一些抽象的概念吞噬净尽。”

说实话,国华后记中的这些表达也让作为导师的我感到震动以致惭愧,从而在答辩会的现场就暗暗反思自己是否已经成为“理论的俘虏”,多年来的所谓学术研究是否已经“变成学院体制内部的有机生产”,在“让文字变成我的生活”的同时,也丧失了理解和关怀社会现实的能力,最终使所谓的论文写作“被一些抽象的概念吞噬净尽”。

而我同时感到欣慰的,是有着这种自觉和警惕的国华,或可在他将来同样漫长的学术生涯中,避免重蹈导师所可能已经“践履”的覆辙。国华对他已经从事的学术研究有着堪称与众不同的理解。也是在后记中,国华把自己的博士论文究竟“对学术研究有没有贡献”,看成是“余事而已”,令我想到的是黄遵宪的诗:“穷途竟何世,余事作诗人。”国华的学术兴趣的一大部分在晚清,他在做硕士论文阶段即曾浸淫过在我看来颇为佶屈聱牙的章太炎,以及留学日本时期用文言文写作的鲁迅,相信他也多少受到一些晚清的仁人志士的窎远之思的濡染。梁启超在《嘉应黄先生墓志铭》中曾说:“古有以一人之用舍系一国之兴亡者,观于先生,其信之矣。”如生于晚清,或许国华也会把黄公度之“余事作诗人”奉为座右铭吧,他所谓“我要通过我的论文表达现实关怀”,或许正是在学术研究越来越体制化的当今世代赋予他所即将从事的毕生志业以别样的期许。

我不知道当初国华在本科阶段选择了北大的国际政治系,是否也是别有幽怀。不过本科毕业后转投中文系读现代文学的硕士生,这一被我戏谑为“弃明投暗”的选择,正是源于国华对文学的真正热爱和独异理解。国华是在2002年开始跟我读硕士研究生,一年后我因为赴日本做客座教师,他便转到高远东先生门下,在余下两年的硕士生涯中得到高远东先生的真传,尤其在鲁迅研究方面下了很大的功夫,也为他日后的鲁迅研究和教学打下了基础。国华已经发表的一系列关于鲁迅杂文和鲁迅旧体诗的研究文章,都表现出非常独特的识见,假以时日,当有望在鲁迅研究界独树一帜。2008年,当了三年高校教师的国华又选择回来跟我读现代文学博士生。从2002年算起,我认识他已经有十几年了。这些年里,我感受最深的当是他对待文学以及文学研究的态度。在我看来,文学与他认知世界的角度,与他感受世界的方式,与他自己的情感世界的生成与表达,都形成了真正切身的关系。也许,第一义的文学创作与第一义的文学研究都有赖于这种切身性的生成。文学研究也由此与研究者自身的“情感结构”相互生发,研究者自身的视界也构成了感受文学以及世界的出发点。从国华已经发表的研究论文来看,他追求的正是有体温和有情热的学术,即使在对标准化和规范化有着较强要求的博士论文写作中,也隐约闪现着“穷年忧黎元,叹息肠内热”的杜甫式情怀。也正是这种情热,使国华最终超越了立场和姿态意义上的意识形态“左”“右”之争,真正在“俗世里,在人间烟火中”体验到了学术与人间世的具体关联性。

对文学世界的独特理解也成就了国华对原创性的近乎偏执的追求。在我组织的一次次研究生的读书会上,每每感到国华颇有些“语不惊人死不休”的劲头儿。作为我的第一个博士生,国华也自觉承担起“大师兄”的使命,对师弟师妹肩负着提携与针砭的重任。他无法忍受同门中平庸与流俗的见解,对人云亦云和机械重复更是难以容忍,因此每每贡献着属于自己的真知灼见,也因为直率与锋芒令师弟师妹不时产生刺痛之感。国华毕业离开北大快三年了,他的直率和锋芒,还有对与众不同的识见的着意追求,既是作为导师的我,也是他的师弟师妹越来越怀念的。

国华自己的研究与写作,更是希望在既有模式之外另辟蹊径,展开独异的学术视野。他对鲁迅和茅盾的研究,对旧体诗的领悟,对晚清的兴趣,都试图别开生面,言他人所未尝言,见他人之所不曾见。把赵树理的小说作为博士论文的研究对象,最初在他是不太情愿的选择:“觉得赵树理研究天地太小,仿佛自己手大脚大,腾挪不开似的,但我仍然接受了导师的建议,选择了赵树理小说作为研究对象。但因为立场的缘故,我不愿意在故事、小说、文学、主流意识形态、延安、四十年代、现代性、知识分子、民间、庙堂……之类的范畴里展开对赵树理小说的解读。虽然也与这些范畴纠缠,也捧出了形式、文学政治之类的词汇,但这不过是便宜之计,写给读者看罢了。”我愿意把国华后记中的这番“夫子自道”看成他对自己的更高的期许,表现出的是在既有话语体系中腾挪出自己一片新天地的抱负。这部赵树理研究也的确展现出国华的多方面的自觉意识,既与体制对话,又能充分意识到既有体制自身的束缚;既能在既有学术话语和脉络中生成自己的问题意识,又别有怀抱和诉求,继而催生独属于自己的思考的视野和角度,从而致力于打开一番不同的学术天地。他的问题意识是从历史、现实、文本、理论多方面综合而来,同时又能把诸种维度打成一片,有所化而不拘泥,最终呈现了“赵树理研究”这一天地的可能的宽度和广度,也多少进一步证明了赵树理研究领域问题的丰富性和独特性。正像钱理群先生曾经说过的那样,在中国现代众多作家中,鲁迅、赵树理、沈从文是最土性化的三位,在文学作品中提供的是中国人理解和认知自己的社会和历史的最具本土性的模式。而赵树理与众不同之处还在于,他以自己的文学实践提供的问题视野,即使与鲁迅和沈从文相比,也独具自己的历史性和现实性,也更深入地介入到21世纪的中国社会和历史进程中。无论从后社会主义的立场出发,还是从三农问题的视野着眼,无论从20世纪本土性经验的角度审视,还是从创造了无可替代的独特文本形式的层面切入,赵树理都具有值得重视的文学史意义。这或许正是赵树理在新世纪以来的中国文学研究领域越来越获得研究者瞩目的原因。国华的博士论文《农民说理的世界——赵树理小说的形式与政治》也正充分表现出对上述学科问题的自觉。论文的核心构想,是试图以形式为中介,通过讨论赵树理小说与社会主义历史实践之间的关系,发掘赵树理小说中的文学政治。我最欣赏的是国华通过大量的文本细读,发现赵树理在讨论新启蒙和革命等堪称重大的问题的同时,还集中思考了农民的情感、语言、娱乐以及权利、欲望、性格等问题,并希望通过创造农民喜闻乐见的新形式来唤醒农民自我言说的能力,进而主动参与构建中国农村社会的新秩序,并在经济、政治、文学文化、道德伦理诸层面实现自我确立。这种自我确立的过程,为国华在社会主义历史实践的宏观视野中讨论农民的主体性问题提供了文本和历史的依据。而赵树理小说的文学政治也由此被国华概括为“农民说理的世界”, 进而建构了关于赵树理小说创作的别开生面的文学阐释,在深入到赵树理小说创作的内部肌理的同时,又与赵树理小说创作具体的历史和政治语境相结合,呈现了对赵树理小说中农民与社会主义实践之关系的新的理解。

关于国华的博士论文取得的成绩,我愿意引述钱理群先生的评价。钱老师认为,李国华的博士论文,代表了目前赵树理研究的最高成就。钱老师尤其重视李国华在研究中对于赵树理“作为一个关于农民问题的思想者的本色”的传达,认为国华由此呈现了一个以文学的方式思考中国农村问题的作为思想者的赵树理形象,这也是一个以思考和解决农民问题为使命的真正意义上的知识分子形象。同时钱老师还看重李国华把赵树理笔下的乡村世界,纳入中国社会主义的历史和理念的大传统中去的努力,从而使赵树理传统成为思考社会主义传统的重要组成部分,堪与毛泽东的社会主义理念和实践形成真正的对话性。我还格外看重国华对文学形式的独特的解读和思考。通过形式中介去认知文学,借以认知世界,似乎是文学研究者无法规避的使命,但形式问题又是最具有难度的。如何赋予文学形式以生命力和解释力,如何通过形式看待赵树理所面对的问题,是李国华的博士论文有创意的部分。国华认为:“赵树理小说的形式,乃是释放构建社会新秩序的激情的一种方式。”论文对赵树理独特的文学世界的深入发掘,依我看,在很大程度上取决于国华对“形式”所赋予的这一内涵。由此,国华也较为成功地解决了如下的问题:赵树理如何创造出独属于他的文学形式和文学世界,从中又如何表达了赵树理对于中国农村社会的他人无法替代的思考。

此外,我还赞赏国华对作家、作品进而对历史所抱持的一种“理解的同情”的研究态度。这使得他对于作家、文本和人物都具有一种亲和性。论文选择的一些基本叙述单位,如“世界”“理”“说”“农民”,都建立在对赵树理文本世界的体贴与同情的基础上,从而避免了运用西方文学理论和政治理论对研究对象进行简单比附的做法,真正做到了从文学作品出发,贴近了研究对象。

上述这些学究式的评价,或许是李国华有所不屑的。然而博士毕业后继续执教高校的国华或许面临必然的矛盾,既渴望超越体制,又必须生存于体系之中,这一悖论性处境当是他早已警醒和自觉的,我也相信他有能力处理两者间的平衡。如何既保有独特的创造力,又见容于他所求生的体制,是我对国华的最后的期许。

是所谓序。

2015 年5月4日于京北

增订版后记

要感谢洪子诚老师,没有洪老师垂顾,我不会想出增订版。

2012 年博士论文答辩,洪老师是评委,提了不少意见,其中印象最深刻的一条是,为什么整篇论文都没有涉及《实干家潘永福》?我当时回答以赵树理在《下乡集》中强调《实干家潘永福》是真人真事,与集子中的小说不同。但并不安心,时时惦记该怎么处理。最近两年读原始材料,慢慢明白当年还是太天真了,《实干家潘永福》就是小说,只是不寻常,需要不寻常的读法,便写了《事例的事理与纹理》一文,算是晚交了十二年的一份作业。

答辩时评委老师们认为历史感不足,缺乏常规的单篇小说的独立分析,我斟酌再三,花了几年时间琢磨,写了删,删了写,去年终于凑成了《劳动、尊严及其形式》一文,算是晚交十一年的另一份作业。

此外的两篇文章,一篇解读周立波的《暴风骤雨》, 一篇解读丁玲的《太阳照在桑干河上》, 也都是近两年完成的,目的是补足当年的缺欠,当年一笔带过地说赵树理与丁玲、周立波的差异,终究是随意了些。

至于《乡村之外——追蹑赵树理小说中的城市因素》一文,是2012 年博士毕业后在同济大学工作时写的,思路岔出去了。当年不确定是在岔路上继续走走,还是止步不前,便趁着2016年博士论文变成书由上海书店出版,附以存念。

增加了四五篇文章,书似乎是完整了。

然而这完整是个假象。事实上,我顶多分析了半个赵树理,而赵树理更重要的一半存在于我几乎完全不懂的话剧写作和地方曲艺中。希望有人像对赵树理的小说一样,热情地对待他的话剧和曲艺创作。还有很多其他的不足,我仍然试图去弥补,只是不知道能否弥补过来。我的阅读重心早已不是赵树理,也许只能如此了。好吧,书有书的命运,姑且如此吧。

谢谢黄敏劼老师,她细致的工作令本书增色不少。

2024 年10月16日午夜于中关园

|

|