新書推薦:

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:NT$

245

《

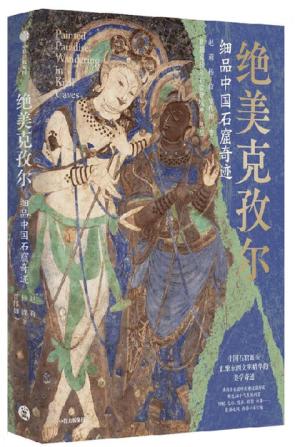

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:NT$

857

《

隋唐与东亚

》

售價:NT$

296

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:NT$

551

《

智慧储能革命 揭示储能行业的技术路线与底层逻辑 洞见能源革命的未来图景

》

售價:NT$

403

《

身体知道幸福:发现感恩、幸福与喜悦的意想不到的方式

》

售價:NT$

403

《

海外中国研究·道家与中国治道(国际汉学泰斗顾立雅集大成之作,一部打破哲学迷思的中国治道探源经典。开辟

》

售價:NT$

296

《

人体雕塑解剖学

》

售價:NT$

653

|

| 編輯推薦: |

|

本书在编写时遵循教学基本规律,全面体现难点分散的编写原则,并融入教学法与教学建议方面的内容,对其中的部分知识点,亦进行了追根溯源的探讨,真正做到循序渐进,打造一本“学生易学,教师易教”的教材。

|

| 內容簡介: |

|

《基本乐理精讲》包含两个学期的教学内容。优质学期共12课,第二学期共18课。整体内容包括音与音高、五线谱记谱法、节奏、节拍、音乐常用记号与术语、音程、和弦、大调、小调、教会调式、中国五声性民族调式以及单旋律调分析(含大调、小调与五声调式)等。本书在编写时遵循教学基本规律,全面体现难点分散的编写原则,并融入教学法与教学建议方面的内容,对其中的部分知识点,亦进行了追根溯源的探讨,真正做到循序渐进,打造一本“学生易学,教师易教”的教材。

|

| 目錄:

|

目录

优质学期(第 1~12 课)

第 1 课 2

一、五线谱(staff) 2

二、谱号(clef)与谱表 2

三、小节线(bar line)、小节(bar)与双小节线(double bar) 5

四、音的分组 6

五、常用的记号与术语 6

第 2 课 10

一、等音(enharmonic pitches/equivalent /equivalence) 10

二、常用的记号与术语 14

第 3 课 15

一、大二度与小二度(major second and minor second) 15

二、大三度与小三度(major third and minor third) 17

三、常用的记号与术语 17

第 4 课 19

一、音程的转位之一 19

二、大七度与小七度(major seventh and minor seventh) 20

三、音程转位之二 20

四、大六度与小六度(major sixth and minor sixth) 21

五、常用的记号与术语 21

第 5 课 25

一、纯四度与增四度(perfect fourth and augmented fourth) 25

二、纯五度与减五度(perfect fifth and diminished fifth) 26

三、常用的记号与术语 26

第 6 课 29

一、自然音程与变化音程 29

二、单音程与复音程(simple intervals and compound intervals ) 30

三、协和音程与不协和音程(consonant intervals and dissonant intervals) 31

四、等音程的做题方法 31

五、半音与全音的类别 32

六、常用的记号与术语 32

第 7 课 35

一、单拍子与复拍子(simple time and compound time) 35

二、混合拍子 36

三、切分音(syncopation) 37

四、连音符之一 38

五、常用的记号与术语 39

第 8 课 41

一、连音符之二 41

二、音值组合之一 42

三、常用的记号与术语 44

第 9 课 47

一、音值组合之二 47

二、常用的记号与术语 49

第 10 课 51

一、音值组合之三 51

二、常用的记号与术语 55

第 11 课 57

一、音值组合之四 57

二、三和弦(triad) 60

三、常用的记号与术语 62

第 12 课 概念的补释及其他之一 64

一、音程 64

二、音程的度数与音数 65

三、音程的转位之三 67

四、等音与等音程(enharmonic pitches and enharmonic intervals) 67

五、三全音(tritone) 68

六、与“拍子”相关的几个词语 68

七、切分音(syncopation) 69

八、连音符 70

九、音值组合 71

十、乐谱中符干朝向的基本书写规则 73

十一、和弦(chord) 73

第二学期(第 13~30 课)

第 13 课 76

一、七和弦(seventh-chord) 76

二、原位与转位和弦(chord in root position and inversion)之一 78

三、密集与开放排列的和弦(chord in close and open position) 80

四、调号(key signatures) 80

第 14 课 84

一、原位与转位和弦(chord in root position and inversion)之二 84

二、大调音阶(major scale)之一 86

第 15 课 91

一、大调音阶(major scale)之二 91

二、原位与转位和弦(chord in root position and inversion)之三 92

三、关系大小调(attendant keys/relative major and minor keys) 94

四、小调音阶(minor scale)之一 95

第 16 课 99

一、小调音阶(minor scale)之二 99

二、音阶级数与音阶级的名称(scale degrees and scale degree names) 100

三、原位与转位和弦(chord in root position and inversion)之四 101

四、和声大调音阶(harmonic major scale) 103

五、正音级与副音级、正三和弦与副三和弦 105

六、移调之一 106

第 17 课 110

一、和声小调音阶(harmonic minor scale) 110

二、稳定音级与不稳定音级 112

三、移调之二 112

四、原位与转位和弦(chord in root position and inversion)之五 115

五、旋律大调音阶(melodic major scales) 117

第 18 课 121

一、旋律小调音阶(melodic minor scales) 121

二、移调乐器(transposing instruments) 123

三、协和和弦与不协和和弦(consonant and dissonant chord) 124

四、平行调(parallel key) 124

五、等和弦(equivalent chords)之一 125

第 19 课 127

一、五声音阶(pentatonic scale)之一 127

二、等和弦之二 130

三、偏音 132

第 20 课 134

一、五声音阶(pentatonic scale)之二 134

二、四音列之一 134

三、等和弦之三 135

四、五声性七声音阶之一 136

第 21 课 137

一、五声性七声音阶之二 137

二、四音列之二 139

三、同主音大小调的比较 140

第 22 课 141

一、近关系调(closely related keys) 141

二、调中音程之一 143

三、等音调(enharmonic keys) 145

第 23 课 147

一、中古调式之一 147

二、调中音程之二 148

三、半音音阶(chromatic scale)之一(大调上行) 150

第 24 课 153

一、中古调式之二 153

二、调中音程之三 154

三、半音音阶(chromatic scale)之二 155

四、调中和弦之一 158

第 25 课 160

一、调中和弦之二 160

二、原位属七和弦的解决(resolution of dominant seventh chord in root position) 163

三、原位导七和弦的解决(resolution of leading tone seventh in root position) 166

第 26 课 169

一、转位属七和弦的解决(resolution of dominant seventh chord in inversion) 169

二、转位导七和弦的解决(resolution of leading tone seventh chord in inversion) 173

三、调中和弦之三 175

第 27 课 181

一、调分析之一 181

二、调中和弦之四 184

第 28 课 189

一、调分析之二 189

二、调中和弦之五 192

第 29 课 197

一、泛音列(harmonic series) 197

二、沉音列(undertones) 202

第 30 课 概念的补释及其他之二 203

一、音阶等(scale,etc.) 203

二、缺级音阶与五声性七声音阶 205

三、关系调与平行调(relative key and parallel key) 206

四、等音、等音程与等和弦 206

五、四音列 207

六、近关系调(closely related keys) 207

七、关于大、小调与五声调式单旋律的分析 208

八、调式(mode) 210

九、调、调性、离调与转调等(key,tonality,tonicization and modulation,etc.) 210

参考文献 213

附录 A 唱名法(solmization) 215

附录 B 变音记号(accidentals) 216

附录 C 音符与休止符(notes and rests) 217

后记 219

|

| 內容試閱:

|

前言

谈及基本乐理这门课,有不少人会想当然地认为是纯理论课。不过,也有人觉得这门课中有很多内容需做大量练习才能掌握,因而认为它是技能课。

以上两种观点孰是孰非呢?笔者认为,各有道理却都存有偏激之处。正确的认识应该是基本乐理课具有“理论”与“技能”双重属性,也就是说,它既是理论课程又是技能课程。搞清楚这一点尤为重要,因为对这门课“双重属性”的认识直接影响课程内容的编写次序(即教材的编写)与课程内容的讲授方法。而教材编写质量的优劣与授课水平的高低直接影响学生的学习效果,最终必然关系到人才的培养这一大事。

下面谈谈基本乐理教材的编写方法问题。

“双重属性”的认识观点为基本乐理教材的编写方法提供了客观的理论依据。理论课的属性决定了教材的编写离不开对“概念”的描述;技能课的属性决定了教材中应将技能的具体训练方法告知读者。概念的描述不只是要言简意赅,更重要的是安排好概念出现的时机;技能训练方法的重要性不言而喻,但训练内容的次序排列更重要,因为循序渐进的原则要求训练的次序必须准确。

“双重属性”对教材的编写过程提出了两者并重的要求。只重其一的结果必然导致教者(任课老师)、听者(学生)与自修者一定程度的使用困惑。

重“理论”轻“技能”者编写的教材具有以下几个特点:一是章节次序的安排难以遵循循序渐进的原则。比如过早地讲述“泛音列”,初学者会因理解难度大而产生厌学情绪,甚至放弃这门课的学习。二是内容的编排过于集中、系统、追求完整。这使得教材具有一般工具书的词条式编写特点,优点是便于编写也便于查找相关内容,缺点是过于“集中”(“集中”会造成内容繁多的结果,至少对于初学者是这样)的内容会大幅度增加学生学习的难度,即使“概念”的描述非常准确,也难以帮助学生解决“技能”训练的全部细节问题。通常学生来不及“消化”就该进行后面章节的学习了。三是因轻“技能”导致教材中很少甚至没有练习方法的指导内容等。

重“技能”轻“理论”者编写的“教材”多数情况下会是习题集,很难成为真正的教材。不过,它可以作为辅助教材用于教学工作中。掌握构音程、和弦等技能比只能背音程、和弦的概念而不会构音程、和弦要好得多,但如果能够“理论”与“技能”并重,学习的效果会更佳。因为有“理论”的介入会使学生更彻底地理解所学内容,继而成为学习更高层次理论课的基础。

可见“只重其一”是有缺憾的。那么怎样才能做到“两者”并重呢?教材的编写方法到底是什么?具体方法是:一个中心,两个原则,三个注意。

一个中心:“以学生为中心”即“用学生的视角来观察所编内容”。无论教学内容的难度如何,即便是编者认为非常简单的内容也是如此。也就是始终要把学生放在心上、置于首位。教材所编内容要用初学者易懂的语言来描述。

两个原则:一个是“难点分散”的原则,一个是“循序渐进”的原则。为什么要提出“难点分散”的原则呢?前面已经说过“内容过于集中会造成学生学习难度加大”的问题,比如在一节课内讲完“自然音程”与“变化音程”,这对初学者来讲无论如何都做不到“熟练掌握”这些内容(熟练掌握音程的构成与识别等是学好此内容最重要的标准)。“技能”是通过反复训练获得的,只有熟练才有意义。当我们把“集中”起来的自然音程分开若干节课让学生练习时,原来“系统化”的教材似乎被拆得“七零八落”,但学生学起来变得轻松了,其学习兴趣易激发也易保持。何乐而不为?

“难点分散”的做法必然为真正做到“循序渐进”创造了有利的条件,也为实现“循序渐进”地编写教材提供了最大的可能性。因此“循序渐进”的原则不至于沦为空谈、一声高喊的口号。

三个注意:一是注意把握向学生讲解概念的时机。本教材中每学期的最后一课均安排了“概念的补释及其他”。概念的补释基本上是在训练内容完成以后才讲给学生,这样学生听这些“理论性”文字时,已经有了扎实的“技能”训练基础。学生不只是易于理解其意,做到知其然,而且可以彻底理解概念,做到知其所以然。

应当强调的是,既然要“双重”属性并重,就不应该只强调“技能”训练,以为自己可以做题就行了的想法是不对的。要在恰当的机会认真学习并理解“概念”,为进一步深入学习打好基础。

二是注意同类内容的训练次序。例如:本教材中学习了大二度、小二度,紧接着利用音程的转位学习小七度与大七度。假如学生学完自然音程、变化音程等内容后,突然“冒”出个音程的转位,那么试问我们只是让学生“为学转位而学转位”吗?

三是注意相关内容的衔接关系。例如:音程与和弦就是一对相关内容。编写教材者应该明白哪些音程对于和弦的学习起的作用更大,在学生学习和弦之前应该熟练掌握这些音程。解决好相关内容的衔接关系,能够让学生的学习收到事半功倍的效果。

最后,列出本文中的几句话加以强调,以飨读者。

1. 基本乐理课具有“理论”与“技能”双重属性;

2. “双重属性”应两者并重,不应只重其一;

3. “一个中心,两个原则,三个注意”。

|

|