新書推薦:

《

无论在哪儿都是生活(中国好书奖、老舍散文奖、冰心散文奖、人民文学奖特别奖得主肖复兴新作)

》

售價:NT$

245

《

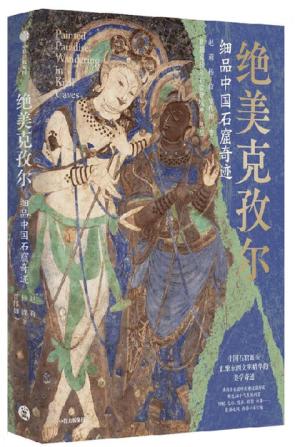

绝美克孜尔:细品中国石窟奇迹

》

售價:NT$

857

《

隋唐与东亚

》

售價:NT$

296

《

理解集(1930-1954)(阿伦特作品集)

》

售價:NT$

551

《

智慧储能革命 揭示储能行业的技术路线与底层逻辑 洞见能源革命的未来图景

》

售價:NT$

403

《

身体知道幸福:发现感恩、幸福与喜悦的意想不到的方式

》

售價:NT$

403

《

海外中国研究·道家与中国治道(国际汉学泰斗顾立雅集大成之作,一部打破哲学迷思的中国治道探源经典。开辟

》

售價:NT$

296

《

人体雕塑解剖学

》

售價:NT$

653

|

| 編輯推薦: |

1.害怕靠近,又恐惧孤独;渴望爱,却推开爱!这不是性格缺陷,而是“依恋缺失”!畅销书《怪癖心理学》作者、日本著名心理学家、精神科医生冈田尊司,为“渴望爱却又害怕靠近”的现代人所写的自我救赎指南。深入大量心理咨询案例,从心理学、生理学、社会学多角度出发,揭露回避型依恋的心理密码,解析为什么你一直在害怕心的理源头。

2.用真实案例+四维突破法,破解“亲密恐惧”魔咒,打破“依赖即脆弱”的思维定式,停止“逃避式自我保护”,构建内心“安全基地”,终止“越爱越躲”的恶性循环,从“我不需要”到“我值得”,建立安全型社交关系,让亲密关系从“负担”变成“滋养”。这是一本关于你的书,也是一本关于你和世界建立深度关系的指南。

认知重建 情感重建 行为重建 关系重建,这本书不会逼你“变得外向”,但会陪你找回:敢脆弱的能力、敢依赖的勇气,以及敢相信——“我值得被爱,哪怕不完美”的底气。

3.世界前所未有地拥挤,人与人之间却越来越疏离,这不是个性的选择,而是整个时代的症候。一本撕开现代人“独立”伪装的心理疗愈之书,带你在被爱包围的世界里二次成长。

单身激增、社交冷漠、焦虑蔓延、信任危机、网络依赖、“宅”文

|

| 內容簡介: |

害怕靠近又恐惧孤独;渴望爱却推开爱!你是否已经陷入“回避型依恋”的牢笼?

·害怕亲密关系,觉得独处更安全

·对婚姻责任感到窒息,宁愿保持距离

·渴望被理解,却无法向他人袒露真实感受

·表面独立坚强,内心却渴望被坚定选择

·在爱情中忽冷忽热,伤人又自伤

·用“冷漠”当盔甲,内心却孤独煎熬

·习惯压抑情绪,无法与人愉快地交流

·因害怕失败与批评,拒绝机会、逃避挑战

·将关系中的挫折归咎于“我不够好”,陷入持续自我贬低

·在社交中游刃有余,却很难与他人产生深度联结

当“我很好”成为口头禅,“不需要”成为保护色,回避型依恋正在把你90%的精力用于内耗。来自京都大学医学院的心理学专家深入大量心理咨询案例,从心理学、生理学、社会学多角度出发,为你揭露情感隔离的心理密码,精准定位你的情感模式,用真实案例 四维突破法,构建你的内心“安全基地”,停止“逃避式自我保护”。这本书不会逼你“变得外向”,但会陪你找回:敢脆弱的能力、敢依赖的勇气,以及敢相信——“我值得被爱,哪怕不完美”的底气。

|

| 關於作者: |

[日]冈田尊司

1960年出生于香川县。精神科医生、医学博士、作家。曾就读于东京大学文学部哲学科(中途退学),毕业于京都大学医学部。在研究生院进行研究的同时,还在京都医疗少年院和京都府立洛南医院与面临困难挑战的年轻人一起工作。现任大阪府冈田诊所所长、日本心理教育中心顾问。主要著作包括《怪癖心理学》《依恋障碍》《依恋障碍的克服》《“母亲这种病”》《发育障碍:正确理解与克服“临界状态”》等多部作品。

译者 吕艳

青年译者,毕业于兰州理工大学,长期从事日语笔译工作,已出版译著《教师的沟通力》《今天也要对自己好一点》等。

|

| 目錄:

|

第一章 新“ 物种”诞生?!

第二章 为什么我们总回避

第三章 社会的疏离化与回避型——现代化、人口过密化和信息化催生的现象

第四章 回避型的人的爱情

第五章 回避型的人的职业生活和人生

第六章 克服回避心理

第七章 恢复我们的依恋

结束语

附 录 依恋模式诊断测试

|

| 內容試閱:

|

第二章

为什么我们总回避

如第一章所述,尽管有各种各样的人格,但所有回避型的人都具有一定的共同点,如难以真正向他人敞开心扉,难以与他人建立信任和持久的关系。此外,回避型的人有时在一开始就会试图避免与他人产生联系。

回避型所具有的特征会对个人的人际关系、婚姻和育儿等产生很大影响。

现代社会崇尚个人主义,回避型的人的比例较以往更高,而且人数还在上升。对没有开化的原始部落和发展中国家的研究表明,回避型的人在前现代社会非常少见,可以说是几乎不存在的。事实上,在非洲多贡部落进行的一项调查中并未发现回避型的儿童,1985年在札幌进行的一项调查也没有发现回避型的儿童。然而,同一时期在东京进行的一项调查显示,有13%的儿童被诊断为回避型,这一比例与美国等发达国家相当。一项针对大学生的调查发现,有27.5%的大学生表现出了回避型特征(松下、冈林,2009)。

遗传因素会对依恋模式的形成产生影响,但养育因素等环境因素则会起到主要作用。如果回避型的人越来越多,那就意味着支持生存和物种延续的依恋机制正在发生变化。

本章中,我将介绍导致回避型的人增加的环境因素,尤其是养育环境的影响。

?忽视和回避

多年来,忽视被认为是回避型形成的主要原因。反复向父母请求照顾和关注却被忽视并因此而感到失望时,孩子便不再对父母抱有期待,以避免再次受到伤害。这是一个生物学的适应过程,而不是心理过程。在此过程中,得不到回应的行为会逐渐被淘汰。例如,如果孩子哭着向父母渴求宠爱,而没有得到回应,孩子就不会再有这样的行为。所有的动机和行为只有在得到积极反馈(回报)时,才会维持和加强。

各种研究表明,如果孩子在依恋形成期没有得到父母的充分回应,他们将更有可能成为回避型的人。相反,如我在前文所提及的范登贝姆的研究所示,情感回应模式影响着亲子之间良好依恋关系的形成,父母在依恋形成期间增加对孩子的积极回应也可以防止孩子成为回避型的人。

?缺乏共情回应

成为安全型的人的第一个基本要素,是能够获得回应和共情的安全且有保障的环境。回应是响应请求的反应。共情是设身处地为他人着想并理解对方的感受,通常会以回应的方式表现出来。因此,回应和共情最终会以共情回应的形式予以表现。

孩子向父母提出要求时,父母应该尽可能地理解孩子的感受并做出回应。这一点非常重要。如果对孩子的要求不予回应,或者强行灌输与其要求无关的内容,家长将无法发挥同理心,也就是无法做到上面所提到的共情回应。

所谓共情回应,就是要求家长要成为孩子情绪的镜子。家长可以从以下三个方面帮助孩子茁壮成长。

第一,让孩子感到被理解,从中获得安全感和满足感,开始认识到他人是令人愉快的存在。通过共情回应,家长可以更好地理解孩子的想法和感受,并与之建立起更深入的信任和联系。

第二,家长复制孩子的感受和意图,让孩子对自己的情绪有所了解。深陷情绪和欲望中的孩子,往往不知道自己的感受或自己想要什么。当父母能读懂孩子的感受,并以微笑、困惑等表情或语言回应时,孩子们就会逐渐理解事情发生在自己身上的意义。模糊、混乱的感觉和欲望也会得以用语言描述和命名,进而变得更容易被理解和处理。通过这种方式,他们会认识到,发生的事情并不是什么轰动的大事,从而获得情绪上的平静。

第三,通过家长反复的共情回应,孩子自己也会具备共情回应的能力。共情回应能使父母和孩子的情感产生共鸣,由此形成能彼此共享感受的相互关系。体验到与他人互动的快乐的孩子,自然会主动与他人互动并分享自己的经历。这种互动性进而培养了孩子的相互性和共情性,最终使他们能够对他人的需求做出共情回应。

然而,成长过程中缺乏共情回应的孩子,不仅不太可能对他人产生基本的信任,而且也无法培养共情能力。此外,他们也可能不善于理解自己的感受和需求。而这正是回避型的人的特征。

家长是否曾在孩子的儿童时期做到共情回应,将深刻影响孩子人格的形成,以及孩子对现实的适应性。尽管这是一个如此重要的因素,但现实中相当多的父母都无法给予孩子共情回应。即使父母认为自己对孩子做出了正常的回应,那也可能只是他们以缺乏共情的方式做出的反应。更糟糕的是,家长的回应有时与孩子的期望大相径庭。综上所述,缺乏共情回应可细分为不回应、没有站在孩子的角度做出回应、没有做出与孩子期望相一致的回应。

?父亲的影响

回避型的母亲对孩子不够关心或缺乏回应,孩子就容易变成回避型的人。另外,父亲对孩子的影响也大得惊人。父亲对孩子漠不关心或缺乏回应,孩子大多也会成为回避型的人。例如:

N的父亲是一位优秀的教师,以热心肠著称,本职工作之余,还会担任社团活动的顾问等。然而,父亲对N漠不关心,将育儿全权交给了妻子。父亲少言寡语,几乎不会主动发起话题。父亲心情好时,有时也会说N几句。但是N发问时,父亲却全然不会回答。如果其他家人想跟父亲多聊一聊,他也总是很快离开。N从小就对父亲的表现感到好奇,很想知道为什么父亲不会给予自己和其他家人回应。

很多父亲在外人眼里看似反应灵活、善于交际,实则没有真正的朋友。现在想一想,你的父亲是否也不善于处理亲密关系,并避免与他人走得太近?时至今日,我终于知道了为什么父亲在我和他说话时会面带困惑地回到自己的房间。

如果说母亲是哺乳期婴儿眼中如同自己一部分的存在,那么父亲就是我们在这个世界上遇到的“第一个人”。父亲是否能给予孩子共情回应,孩子能否与父亲建立起安全依恋,都对孩子的人际关系有很大影响。弗洛伊德所说的恋母情结,也就是孩子对父亲的竞争和恐惧心理,可以通过与父亲形成安全依恋来解决。但是,如果孩子与父亲的关系淡薄,或者父亲对孩子而言是一个压抑的存在,那么孩子因父亲而产生的不适感和对父亲的恐惧感就会转变为对他人的感觉,这将对孩子的一生产生极其深远的影响。

?关于霍弗

被称为码头工人哲学家的社会哲学家埃里克·霍弗[ 埃里克·霍弗(Eric Hoffer,1902—1983)的一生十分传奇,其父母早逝,靠自学成就自己。

],以浪迹天涯、拥有波澜起伏的人生而著称。在某些方面,他的人生比他的哲学理念更超前。他不断逃避亲密关系,拒绝稳定的生活,这种持续地逃离与自我突破,构成了他人生的鲜明底色。

埃里克·霍弗曾逃避每一次机遇和缘分,就好像他一直拒绝成为任何人一样。他放弃了持久的人际关系和稳定的生活,拒绝所有的束缚。每当即将与他人发展为亲密关系时,他就会丢掉之前的生活并消失。

他曾作为橙子种植园的季节工辗转各地。直到49岁时,他终于在旧金山定居下来,并在担任码头工人的同时出版了他的第一部作品。他在逃避什么?为什么要逃避?或许我们能在他的成长经历中找到答案。

埃里克·霍弗在7岁时接连遭遇了母亲去世和自己失明两次人生悲剧。霍弗5岁时,母亲抱着他从楼梯上摔下来,这次事故导致母亲卧床不起,并于两年后去世。他的父亲是一名家具技工,受过良好教育,喜欢阅读和音乐,但父亲觉得盲人儿子是个负担,有时还会称他为白痴。

随后有证据表明霍弗属于心因性失明。失去母亲的经历对他而言一定是一件严酷且痛苦的事情,以至于他不想再看到这个世界。

盲人霍弗由一位名叫玛莎的德国女管家照顾。随着时间的推移,霍弗对玛莎产生了深深的依恋。

15岁那年,霍弗突然恢复了视力。然而,对于霍弗来说,这意味着他再次被逐出天堂。霍弗对玛莎的依恋更多来源于触觉与嗅觉,而非视觉。复明后的他无法再像以前那样依赖玛莎,于是两个人的关系日渐疏远。

之后,玛莎移居德国,霍弗则在书中寻求慰藉。然而,不幸再次降临,他的父亲去世了。

霍弗家族十分短命,没有人活过50岁。他的父亲也不例外。对霍弗来说,父亲的去世不仅仅意味着他失去了父亲,也印证他自己会早逝的诅咒。自此,霍弗无欲无求的生活态度和对世俗的冷漠进一步增强。

直系亲属过早死亡与分离意味着亲人的绝对缺席,其结果与忽视的作用相同。无论母亲多么慈爱,离世后也只能碧落黄泉,与孩子阴阳两隔。自记事起的丧亲和分离会在孩子的脑海中留下人际关系具有短暂性和无常性的烙印。它会阻碍他们形成持久的感情和依恋。幼时失去直系亲属的人更容易表现为回避型。下面讲的日本作家种田山头火就是一个典型的例子。

?关于种田山头火

俳句诗人种田山头火与埃里克·霍弗的经历相似,都是不停地流浪,没有固定居所。在依恋模式上,他也是一个典型的回避型的人。他所遭遇的一切,和霍弗具有一定的共同之处。

霍弗在一场悲惨的事故中早早失去了母亲,而山头火则在10岁时因母亲自杀而被迫与母亲分离。弟弟出生后,山头火的母亲患上了结核病,独自栖身于长屋中,卧床不起。他的父亲不顾自己老婆的安危,在外玩弄女人。最重要的是,当时还有传言称山头火的弟弟将被人收养。这让他们勤劳负责的母亲觉得自己很不称职。

山头火的母亲趁孩子们在外面玩耍时跳进了自家井中。在母亲尸体被拉上来后,山头火因看到母亲恐怖的遗容,而不由自主地瘫坐在了祖母跟前。失去母亲成为伴随山头火一生的心灵创伤。

母亲去世后,祖母承担起了照顾山头火的重任。然而,他经常旷课,并且想尽办法避免让自己遭受伤害或感受痛苦。此外,虽然有足够的能力,但他从未付出过努力。以自暴自弃的方式度过人生最好时光的他,放弃了帝国大学,选择就读东京专门学校(现在的早稻田大学)。大约在那时,山头火开始投身于俳句和文学。

就像今天的网络和动漫一样,对于在现实世界中找不到安身之所的年轻人而言,文学成了他们完美的避难所。尤其是对回避型的人来说,这是比现实世界更安全、更有保障的归宿。山头火在俳句的世界中找到了自己的安身之所和存在价值。

失去依恋的对象会令人感到非常痛苦和紧张,而为了逃避失去依恋对象的痛苦,孩子的内心会产生一种“脱离依恋”的机制。换句话说,放弃依恋本身,是在逃避失去依恋对象的痛苦。回避型的特征通过反复脱离依恋得到加强。养育者与照顾者反复变化也会加剧回避型依恋倾向。搬家和转学同样会对依恋造成损害。父母频繁调动工作并且反复搬家,更容易让孩子成为回避型的人。

?过度掌控和回避型

童年遭到忽视一直被认为是形成回避型的主要原因。不过,研究发现,过度保护及过度掌控这两种乍看之下与忽视完全相反的状况,其实也会加剧回避型倾向。如今,在一般家庭中长大而成为回避型的孩子正在急速增加。这个现象形成的关键因素就是教养环境。

这是一个传统依恋理论无法解释的新发现。事实上,在过于严厉或过度掌控的父母身边长大的孩子,很容易成为不安全型的人,也经常表现出一些回避型特征。即使父母或周遭的人都认为孩子受到了无微不至的照顾,这种情况仍然有可能发生。

受到过度掌控的孩子在成长过程中多半以父母的意志为优先,无论做什么都会按照父母的命令行事。他们童年时代的生活环境就像是无形的“指令牢笼”。这个环境里生活的人长期处于被剥夺自由的状态,一旦离开这种状态,往往会出现空虚、有气无力、情感麻木等状况。为时两三年的无形的“指令牢笼”经历便足以让人出现身心不适的症状,从小到大生活在父母的监视下且一直被迫违背自我意愿的孩子身上会发生什么自不必多说。这种人生经历会严重影响他们的依恋系统,将多年来被动形成的行为习惯深植于他们的思维模式之中,并贯穿他们整个人生。

除无法清晰表达自我情感与意志之外,受到过度掌控的人往往还具有双面性。一方面,他们希望与他人发展亲密关系,另一方面,又无法发自内心地信赖他人。与其说他们的父母是他们的安全基地,倒不如说这些父母只充当了监视者的角色,因此,他们从小就会认为,让父母了解自己的内心想法是一件危险的事。

过度掌控孩子的父母通常拥有严肃的个性和强烈的义务感,容易受限于“非……不可”的思想枷锁。比起自然涌现的亲情或同理心,他们更重视能否达成目标、是否遵守规则或标准。

与孩子互动时,他们不会去觉察孩子的心情或需求,无法给予共情回应,而会根据自己认定的规则或标准,单方面下达指令。对孩子而言,父母强行要求他们做一些他们没有要求或不愿做的事情会让他们感到窒息。可以说,过度掌控型父母给予孩子的痛远大于爱。

乍一看,过度掌控型父母养育孩子的举动似乎与忽视完全相反,但现实是,无视孩子的需求、感受和意图也是一种忽视。说得更严重一些,他们不顾孩子的意愿强迫其采取某种行动的事实已经侵犯了孩子的独立性,因此,这其实是一种比忽视更严重的虐待形式。这种育儿模式所引发的问题可能更严重。但即便如此,深陷其中的父母和孩子仍然会被传统意义上的“好父母”“好孩子”蒙蔽,完全意识不到问题的严重性,因此,过度掌控型父母的育儿质量可以说是相当差的。

?过于追求正确的父母

S的母亲易紧张、焦虑,所以S小时候从未被允许出门玩耍过。S开始上幼儿园后,一直不太能融入新的环境;进入小学后,也非常不情愿去上学。对于S来说,身边的孩子们都是让自己不知所措的可怕生物,而大人则会让她安心许多。

S的母亲是一个追求正确并时时刻刻遵守规矩的人,如吃饭时她会要求孩子把所有的东西都吃光,不允许剩饭。母亲认为孩子不应该挑食。对S而言,每天都在为吃饭而痛苦。她会把吃饭当成一种负担而不是乐趣。

许多年后,S出现了失去味觉的症状。很长一段时间,S都无法理解为什么有人会觉得吃是一种享受。每当听到其他人说“……很好吃”,她都会感到难过。她不懂,别人怎么能吃得这么开心?!一想到自己吃东西时品尝不出任何味道,只是机械地完成吃这个过程,S就非常沮丧。

由此可见,S的童年时代曾被一种“必须……”的责任感束缚。如果不履行职责,她就会遭到母亲的严厉训斥。S没有发自内心地享受某事物的经历,不知道自己想做什么,也不知道自己的感受是什么。她的日常生活里,只有母亲强加的规则和母亲的脸色。

无法识别自身的感受,也被称为情感缺失症(述情障碍),这种病症在回避型的人中十分常见。他们的独立性得不到尊重,常常被义务束缚,被迫服从他人,以至于自己的领域持续受到侵犯。

也可以说,孩子自己被迫放弃了自己的独立性,选择了被父母掌控。当反抗自己的父母并试图重拾独立性时,孩子往往会出现不良行为,甚至犯下罪行。反抗父母比选择不反抗要付出更大的代价。S选择了不反抗。对于紧张、焦虑、体力不支的S而言,似乎只有这一种选择。

没有反抗父母的S在家里和学校表现都很好,是名副其实的好孩子和优等生,成绩也相当不错。S成功考入顶尖大学并在某大型企业找到了一份工作。但与此同时,S也没有了积极向上的生活态度,对一切都提不起兴趣。

家庭教育方式所引发的问题很快就会在工作中得到体现。S可以很好地按照说明书完成某项工作,但在从事需要创新的工作时,S就完全不在状态,只能根据被赋予的规则和惯例被动地思考与行动。

?创伤和回避反应

回避型依恋的成因包括忽视和过度掌控。在思考回避现象发生时,我们还必须考虑到“人们有回避伤害的倾向”,即试图通过避免受到伤害保护自己并维持生存。回避型依恋模式有这样一面,即为避免因期望而受到伤害,对忽视做出回避反应。此外,在父母的掌控下长大的人往往会变成回避型的人。这也是在一个人不被认可的情况下,通过抹去自己的真实感受和意图来避免冲突和伤害的结果。

回避反应有时是在应对持续性压力的情况下出现的,但如果个人感到不适的程度很高,即使是短暂的压力也会引起回避反应。人们自然会避开有可能使自己遭到怒骂或殴打的人与场所。对于预想到的失败或责骂也会选择回避。

失败和受伤的经历是最常见的回避触发因素。对依恋关系伤害最大的是欺凌和排斥。

如果不能在心理上真正克服,人们便会担心类似情况再度发生,从而避免有可能与之相关的场所和情境。这样的心态在大部分逃学的学生和“蛰居族”的身上都有所体现。十几岁和二十几岁的人对尴尬处境或自尊心受到伤害等情况特别敏感。一旦有过这种经历,相关的记忆往往会在他们脑海里挥之不去,以至于他们在面对挑战或接近他人时犹豫不决。

回避反应具有暂时性,但如果情况严重且持续时间长,就会影响个人的人际关系和社会生活,进而导致选择退缩。此外,它还会影响依恋模式,安全型有时也会变成回避型。对于已经成为回避型的人,则会在原有依恋模式的基础上叠加回避反应。而进一步回避,会使社会生活和人际关系遭受更大的损害。

?粗暴的父母和不能说出自己真实想法的孩子

形成与创伤有关的回避型的一个典型情况是,被粗暴的父母掌控或虐待。在这种情况下,从忽视孩子感受和意图的角度来看,其特点是伴随着对独立性的侵犯,孩子无法表达自己的真实感受。换句话说,回避型的形成是孩子很难表达自身真实需求的结果。

当然,在这种情况下,与基于善意的过度掌控相比,依恋关系会变得更不稳定,并且更容易表现为恐惧回避型。他们在寻求人际交往时不能真心地信任他人,从而导致他们难以适应社会,生活困难重重。

某名男性总是看别人的脸色行事,对本该相信的人所说的话,也心存怀疑。他曾反复向女友提出分手,之后又与其重归于好。他无法向他人敞开心扉,渐渐变得难以适应社会,以至于工作无法继续,最终成为一名“蛰居族”。

这名男性在人际交往过程中遇到的困难与其成长环境不无关系。他的父亲是个酒鬼,遇到什么不顺心的事情时,便会随时对他动手。他不知道父亲的铁拳何时会向自己挥来,于是整个人24小时都处于警惕状态中,并且很难表达自己内心的真实感受。

最终,他在家里和公共场合都变得沉默寡言。正如他所说,“自己做出决策的依据已经不再是谈话内容,而是他人的脸色”,即使是重要的人生决定,他也会敏感地感知周围人对他的期望并选择迎合这些人。这是他的人生,但他的人生仿佛并不属于他自己。长此以往,他反复感受到挫折,性格也越来越孤僻。

这名男性不仅仅是回避型的人,还表现出了对被人拒绝、被人抛弃很敏感的焦虑型特征。由此可见,他属于恐惧回避型的人,在依恋关系中既体会不到安全感,又容易陷入想被认可却又不信任他人的矛盾困境。

?因父母不和而受到伤害的孩子

成为回避型的人的另一种成因是父母不和。孩子不仅依附于自己的母亲,与父亲也同样存在依恋关系。当父母陷入争执时,孩子会感受到如同“身体被撕裂般的痛苦”,他们最不愿面对的,便是父母相互攻击。

父母的离异与冲突会让孩子产生创伤,并对他们的依恋模式产生长久的影响。因看到父母吵架、离婚而深受伤害的孩子,无法积极看待爱情和婚姻。他们可能不会尝试与异性建立亲密关系,也不相信爱情会长久。

如果父母经常在孩子面前说另一半的坏话,也同样会伤害到孩子。生活在这种家庭环境中的孩子,无法真正相信父母。并且,持续接触消极和攻击性的情绪会导致他们的焦虑与抵抗,更会让他们不希望也没有兴趣建立亲密关系。因此,他们会在没有情感参与的远距离关系中感到安全,继而容易成为回避型的人格。

?避免抑郁

无论是缘于被忽视与过度掌控,还是被虐待与父母不和等创伤,孩子的所有回避都是为了避免可能再次受到伤害的情况。换句话说,他们这么做也是为了避免抑郁。

受到伤害时,人们不仅会感到痛苦,还会表现出无助、自我否定,并且常常伴有抑郁情绪。即使试图通过反抗或抵制伤害自己的人来进行自我保护,也不能抹去他们受伤的感觉,他们受到的伤害往往会随着时间的推移渗透到内心深处。渐渐地,他们就会出现情绪抑郁、内心悲观、意志消沉的现象。

创伤事件会让人们不自觉地避免有可能使自己消沉的情况。自尊心有可能受到伤害的场所和情况能让他们体验到最糟糕的感觉。无论是学校还是公司,都会让存在抑郁倾向的人产生强烈的排斥感,不愿前往这些场所。

本应作为安全基地并对孩子的成长给予支持的父母,有时也会伤害孩子的自尊和自信。在这种情况下,避免与父母产生联系是孩子保护自己的唯一方法。对父母表现出回避型依恋,可能是由于孩子从过去的失望中了解到远离父母才是最安全的。

以《在轮下》等作品闻名的德国作家赫尔曼·黑塞,即使在母亲临终前也避免去看望她,甚至在她去世时也拒绝参加葬礼。

赫尔曼·黑塞的母亲总是出于自身的责任感和标准来管教儿子,并持续将她的宗教信仰强加于人。可以说,黑塞一直被母亲的掌控欲折磨着。

母亲只会给予黑塞负面的评价,但其实,黑塞更希望得到母亲的认可。母亲临终时,恰逢他的第一部小说即将出版。因为他担心在接触到垂死的母亲后,被迫承受她的否定与指责,会打破他好不容易维持的心理平衡,导致他再度崩溃。因此,他选择不去看望母亲。换句话说,他害怕自己会再次变得沮丧,害怕被自己试图掩盖的过去的创伤吞噬。

母亲去世后,黑塞仿佛卸下了一个重担,陆续出版了许多作品,以作家的身份声名鹊起。赫尔曼·黑塞这位未能得到母亲认可的作家受到了众多读者的热烈欢迎和支持。可以说,正是因为他疏远和拒绝了母亲,所以才会收获如此大的成功。黑塞的作品真实地描绘了自己的苦难和生活方式。通过向世人表明,即使母亲去世,自己的“领地”也没有受到侵犯,黑塞最终成功建立起了自己的文学体系。

不过,此时的黑塞并没有充分意识到自己与母亲之间的问题。他认为自己的痛苦是生活和青春期所特有的问题,或者说是时代和社会的问题。

直到中年,他再次抑郁并因此接受荣格的心理分析后,黑塞才充分意识到自己痛苦的根源。尽管拒绝了母亲,但黑塞并没有完全摆脱母亲的影响。对母亲的愧疚感在不知不觉中折磨着他,他开始用母亲曾经丢给自己的狠话惩罚自己。

|

|