新書推薦: 《

《正义论》导读 壹卷Yebook 理解《正义论》关于哲学、科学、社会、历史和人类未来的批判性思考

》 售價:HK$

418

《

红楼梦脂评汇校本(平装版 全八册)

》 售價:HK$

1520

《

万物皆有时:中世纪的时间与生活

》 售價:HK$

449

《

英特纳雄耐尔——《国际歌》的诞生与中国革命

》 售價:HK$

857

《

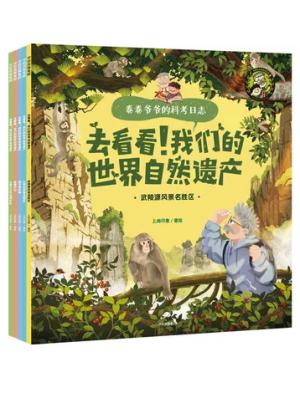

去看看!我们的世界自然遗产(全5册)

》 售價:HK$

490

《

爱丁堡古罗马史(上辑1-4卷)

》 售價:HK$

1422

《

心悦读丛书·善与恶的距离:日常生活中的伦理学

》 售價:HK$

347

《

万有引力书系 · 崇祯七十二小时:大明王朝的最后时刻

》 售價:HK$

398

編輯推薦:

1947年暑期,费孝通收到《世纪评论》周刊主编张纯明为该刊长期撰稿的邀约,盛情难却之下,他决定以“杂话乡土社会”为总题,大胆地将自己的思想草稿先行公之于世,先后共发表14篇文章。其后,费孝通据此为基础写就《乡土中国》,此书已成为社会学经典,长盛不衰。可以说,《杂话乡土社会》是“最早的乡土中国”。

內容簡介:

本书围绕中国乡村社会作为一个“熟人社会”的特征,通过对乡土伦理、人伦关系、乡村组织结构和文化传承机制的分析,描绘了中国传统社会的基本运作模式。

關於作者:

费孝通(1910—2005),中国社会学与人类学的奠基人之一。其博士论文《江村经济》(Peasant Life in China)被誉为“人类学实地调查的里程碑”,开创了中国本土社会研究的范式。

目錄

从《杂话乡土社会》到《乡土中国》(代序)吕文浩

內容試閱

费孝通的《乡土中国》作为一部享有盛名的社会学经典著作,以中国社会的经验事实具体解释了乡土社会的特征,也是作者从理论上研究中国社会结构的重要创获。追溯该书的写作过程,不难发现,《乡土中国》并不是作者按照学术专著的体例一次完成的,而是来源于14篇连载于《世纪评论》周刊的《杂话乡土社会》专栏文章。这一系列文章是1947年秋季学期费孝通在清华大学社会学系讲授“乡村社会学”课程的部分内容。