新書推薦:

《

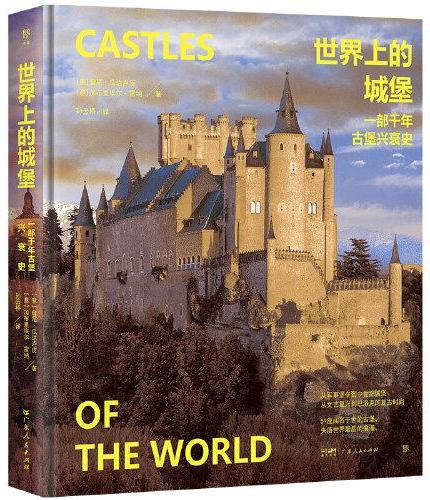

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:NT$

1214.0

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:NT$

398.0

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:NT$

347.0

《

喵星语解密手册

》

售價:NT$

403.0

《

新型戏剧编剧技巧初探

》

售價:NT$

383.0

《

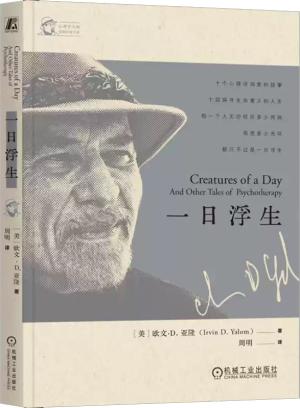

一日浮生

》

售價:NT$

367.0

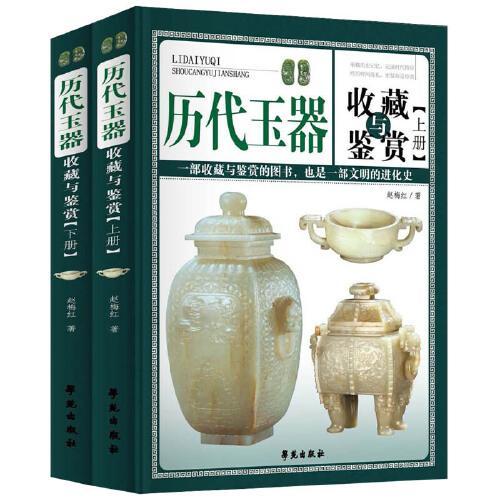

《

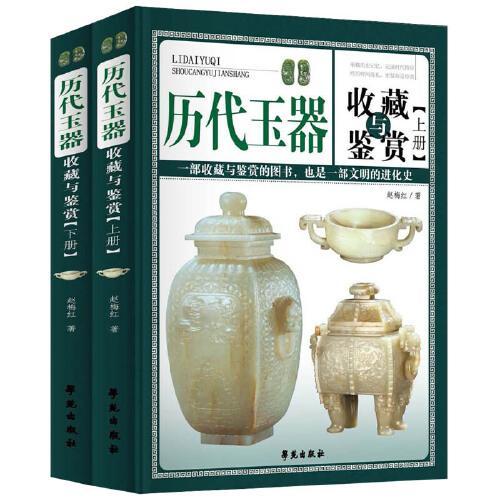

历代玉器收藏与鉴赏

》

售價:NT$

1836.0

《

铁腕拗相王安石:北宋的改革家和变法者

》

售價:NT$

500.0

|

| 編輯推薦: |

|

张炜更有生命激情和生活质感的早期创作。

|

| 內容簡介: |

本书为张炜的短篇小说集,共三辑,收录了20世纪80、90年代创作的短篇小说40篇。

张炜早期的中短篇小说创作,既可以看作是他那些长篇经典如《古船》《九月寓言》的文学准备,同时也具有很强的美感和可读性。它们的生活质感更强,并饱含着作者年轻的激情。

|

| 關於作者: |

张炜,1956年11月出生于山东省龙口市,原籍栖霞县。1975年发表诗,1980年发表小说。山东省作家协会主席、专业作家。发表作品一千余万字,被译成英、日、法、韩、德、瑞典等多种文字。在国内及海外出版单行本四百余部,获奖七十余项。

主要作品有长篇小说《古船》《九月寓言》《外省书》《柏慧》《能不忆蜀葵》《丑行或浪漫》《刺猬歌》及《你在高原》(十部);散文《融入野地》《夜思》《芳心似火》;文论《精神的背景》《当代文学的精神走向》《午夜来獾》;诗《松林》《归旅记》等。

1999年《古船》分别被两岸三地评为“世界华语小说百年百强”和“百年百种优秀中国文学图书”,《九月寓言》与作者分别被评为“九十年代最具影响力十作家十作品”。《声音》《一潭清水》《九月寓言》《外省书》《能不忆蜀葵》《鱼的故事》《丑行或浪漫》等作品分别在海内外获得全国优秀小说奖、庄重文文学奖、畅销书奖等多种奖项。

大河小说《你在高原》获得华语传媒年度杰出作家奖、鄂尔多斯奖、出版人年度作者奖、中国作家出版集团特等奖、第八届茅盾文学奖等十余奖项。

|

| 目錄:

|

一辑

我的老椿树 3

问母亲 17

我弥留之际 32

四哥的腿 40

消逝在民间的人 50

逝去的人和岁月 60

造船 73

射鱼 82

王血 89

蜂巢 99

绿桨 108

夜海 117

二辑

背叛 129

阳光 144

酒窖 151

狐狸和酒 165

头发蓬乱的秘书 175

一个故事刚刚开始 184

怀念黑潭中的黑鱼 193

旧时景物 200

唯一的红军 208

赶走灰喜鹊 216

鱼的故事 223

三辑

割烟 233

武痴 240

span style="font-f

|

| 內容試閱:

|

我的老椿树

春天刚一开始,老人就知道了。那是个正午时分,他坐在门槛上晒太阳,觉得后脖儿那块地方一阵燥热。他知道春天在那一刻里来了。每个季节都要在田野上持续几个月的时间,但它们到来的情景,总是在一眨眼的工夫突然闯入。

那奇异的一刻难以从老人眼前溜走,他能不失时机地把它捕捉到。就好比握住了它的手,让它将自己领进一个新的季节里。

在他看来,再也没有比依照日历牌去划分季节的举动再蠢的了。季节是一种奇怪的东西,给身体制造出各种滋味。人应该有划分和鉴定季节的天然本领。他年轻的时候就不信赖日历牌。为了弄清春天是从哪一刻开始的,他曾在田野上挖一个土坑,土坑里再放进一片羽毛:羽毛从坑底悠悠升起的那一瞬,也就是春天的开始……他老了,要感知春天已经不需要羽毛了。

小院里的老椿树面目苍苍,无动于衷。

老人走过去,跺了跺脚,然后走回屋里。

他取来一柄铁锹,在椿树下修了土埂。离树一丈多远是一口细筒石井,他提出一桶桶水,浇到椿树下。

泥墙上的枯草不停地抖动,冷风从草叶上又跑到老人衣襟里面。他一动不动地盯着树下的水慢慢渗光,接上再动手提水。灌了十四桶水,那水渐渐停止了渗流。老人拍拍手在原地坐下来,吸起了烟。他记起有一年春天,口渴得一口气喝了六大粗碗米汤。

烟雾从他嘴里冒出来,又围着脖子旋转一圈。好香的烟,好大的劲道。他咳着,满足地抖着嘴巴。有一个干死的枝条掉在脚边,他拾起来,端量不止。这是一截细细的树枝。人老了,气血不足,头上的毛发一根根变白了,有的还要脱落下来。老棉袄里可热烘烘的,有时简直就是滚烫的锅饼贴在了皮肤上。不知哪一年冬天在水库工地上垒石堰,送饭送来了锅饼,热乎乎的,大家就把它捂在肚子上。那些冬天真冷,不是人过的。老人把烟锅磕打一下,说:“哼,冬天。”

冬天来临那一天他正蹲在门口喝一碗稀粥。椿树叶子落满了院子,他一次也没有扫。地上的叶子遮住了土,走在上面软乎乎的。树多大。这棵树是先人栽的,如今毫不含糊地老了。当时他喝着粥,眼盯在椿树叶上琢磨事,古怪的东西,每根梗上都一左一右对称着生了一般大的叶子。这真是一种体面的树,叶子真不错。当筷子咂在嘴里,正要抽出来的那一刻,腮上像锥子扎了一下,木木地疼。他伸手抚摸腮部,一举手感到了刺骨的凉气。不用说,冬天在刚才的一瞬间来了。

寒风日夜在老椿树的枝条上怪叫。

他躺在屋里,特别是深夜,真为它难受。人在屋里裹着被子还嫌冷,树呢?树不容易。不过树和树也不一样。那些皮脸厚壮的青杨,斧子砍一圈都不死,冬雪结在枝条上只会笑哈哈。椿树啊,香气透皮的高贵的树。它天生是禁不起折磨的一种树木。他想到哪里了?他真想为它盖一座茅屋。不过哪有给一棵树盖茅屋的?再说那茅屋要搭多么高。

冬天不是人过的日子,也不是树过的日子。

那呜呜的声音是风叫还是树哭?分不清。树应该哭。不过这棵老椿树自尊自贵,万事不求人,它是不会哭的。没有什么能阻挡得住冬天的狂风。它是世上顶可恨的东西,让裹在被子里的老人咬牙切齿。

难得有一个明晃晃的太阳。老椿树披挂了阳光的样子,是永远使人难忘的。他抽着烟,坐在树下,通着心语。老椿树淡淡一笑,算是高兴的时候。在巷子里,几个老人提着高马扎,互相说笑一会儿。他不能跑到巷子里,因为他要陪伴老椿树。冬天可算过去了。

老人坐在春天的正午里,在灿烂的阳光下一动不动。

他心中有一串香气四溢的叶芽儿缓缓胀开,伸出弯弯的梗儿,小叶片边角上的茸茸都放开了。这就是椿树芽儿。他的呼吸里也满是它的气味儿,四周都是这种味道。有人如果不知道什么是春天,就跑到这个小土院里嗅一下这种气味吧。他快乐地拍打一下老棉袄,马上,一个冬天的尘土都从衣服上飞扬起来,在阳光里闪烁。

老椿树面目苍苍,一动不动。

老人挪近了一些,用手拍打了它的粗干一下,说:“嘿嘿,春天哪。”没有什么回应。他觉得手掌被树干碰得生疼。他搓一下手,又笑了两声。老胳膊老腿的了,互相敬重一点。树皮又厚又黑,像铅皮一样硬、一样沉重。他真想给它换换外衣,尽管这可能是棉的。不过那是破败的棉絮了。嘿嘿,这硬硬的黑棉衣。

老人走回了小屋子。他要在这第一个阳春天里烧一锅好茶。茶叶是自制的,那是上一年秋天采下的桑树嫩叶子,晾干了之后包起来,一把塞在了屋架上。多半年的烟火熏焦了纸包,他刚解下它,一股清香就涌满了小屋。桑叶青青,当年的模样还在。他把那口半大的生铁锅抹干净,添了火,烧起来。水沸腾了,停火,捏一撮叶子放进去。

这种茶可是一辈一辈传下来的。过去的人就喝着它,鼻尖淌汗,钻到阴森森的枯井底下掏水。大沙滩上牧羊的老汉手里悠着长鞭,高喉大嗓地叫,翻毛牛皮袄在阳光下闪闪发亮,那勇力也来自桑叶子茶水。老人捧着热气腾腾的大粗碗蹲到了老椿树下。

知道冬天的饥寒才知道春天的暖情。有一年老天直接泼下冰水,然后干结在屋檐上和树枝上。椿树上的枝枝丫丫莹莹闪光。他寻思这下子坏了,这下子老树必死无疑。为了援助老树一把,他想来想去想得头疼。后来他估摸着:树人同理,只要老了,身上必定缺乏火力。所以到了冬天老人第一个遭殃。老人找火盆、火罐、煤炉子,无非就是借借火力。想到这些他就给老椿树点了一堆火,火焰离树身远远的。灰屑儿飞扬起来,直飞到树梢那么高,老人哈哈大笑。

那个冬天过去了,椿树活得像他一样好。它发芽早,叶子密,黑乌乌的。老人二十几岁的时候头发油亮,有好几个姑娘看中了这头漂亮的黑发,她们不说好,只说:“真是的!”真是什么?大一些的姑娘嘴里发出“呜费呜费”的激动亲昵的声音,把胖胖的右手插进他的头发里。老椿树能抽出这样浓绿的叶片来,说明了它是个远远没有衰败的老家伙。

椿树叶子长到一定的日子就要落到地上。在这之前,老人搬过长梯爬到高处,小心地扳下它们,再捆成一束一束。如今的人越来越爱吃这种香气厚重的叶子了,把它们看成蔬菜之王。他把叶子背到集市上,很快也就卖光了。一叠儿钱揣进怀中,也很容易。小院外面的人从墙下走过,锐利的目光射向老椿树。老椿树的叶子与所有树都不一样,唯有它以钱做叶。这是棵类似假说中的宝树,高大奇壮,绿叶如云,养活一个老人轻而易举。他攀在高木梯上想过:

椿树恼了的那一天,只要轻轻伸出手指一掀,他就会从木梯上跌落。

他一边摘采叶子一边咕哝。他说你的叶子要采下,你的眼睛要闭上,你不要理睬这个穿老棉袄套子的人。人的头发长了就要剪去,剪发师傅剪刀咔咔响。一个孤单的人,一棵孤单的树。两个老家伙在这个世道上多帮衬吧,如果没人注意这两个老家伙的好时光,他和它悄没声息地过日子,那才是福气。可偏偏有人从长满枯草的土墙上昂起头来,盯着树梢哼了一声。

老人把采下的椿叶分成两摊,一些卖掉,一些用盐埋进缸里。当地上的一切绿色褪尽时,他再取起咸椿叶送到集市上去。

几乎把大部分时间都留在老椿树下了。他坐在那儿吸烟,椿树常常落一片叶儿到他的头顶上。他也不抖落,就顶着它,笑吟吟地坐着。老椿树脾气好的时候,就这样逗弄他。有时他坐烦了,一动身子,头颅碰到树上,眼神都给震花了。他歪着脖子:“你的手真狠。”他知道那是老椿树在他不留神的时刻里,击了他一掌。他为老树浇水、施肥,细心地耘土。夏天,知了落满了树冠,他就把它们轰走。这些知了会吵得一棵老树不得安生。

比起他来,老椿树算个更年长的先辈。他感激父亲那一代人的眼光。总之,从他记事的时候起,他就看到它立在那儿。后来有饥馑,有战事,兵荒马乱,椿树没死没残也没挪窝儿。他敬重这棵比他更老的树,认为它有岁月给予的无可比拟的心智。他几次试着探探它的神力。有一次他记得把铲土的锹放在了树的右边,可一觉醒来锹已经待在左边。这显然是椿树将它挪动了。还有一次他丢了东西,那是一条帆布做的新口袋——他故意用树下叶梗儿摆起一道数码——这儿的人丢了东西都用这个方法算一算能否找到;他想老椿树一定会帮他的忙。结果算的答案是有望的一宗事。他等了半年,不灵。尽管这样袖手旁观的事很多,他也还是敬重它。

|

|