新書推薦:

《

语言、使用与认知

》

售價:NT$

321.0

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》

售價:NT$

704.0

《

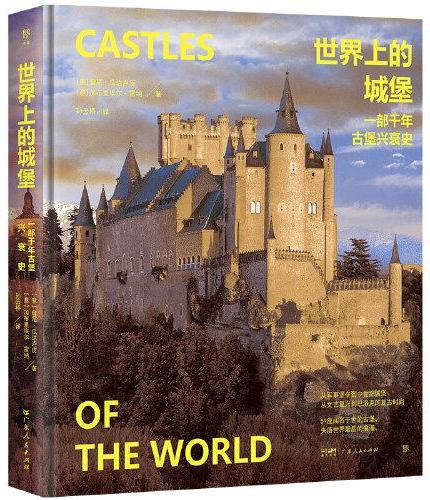

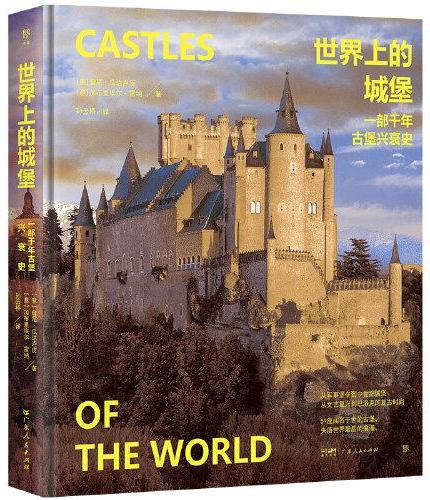

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:NT$

1214.0

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:NT$

398.0

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:NT$

347.0

《

喵星语解密手册

》

售價:NT$

403.0

《

新型戏剧编剧技巧初探

》

售價:NT$

383.0

《

一日浮生

》

售價:NT$

367.0

|

| 內容簡介: |

|

傅斯年是中国近代著名学者和公共知识分子。在民国时期的知识界、思想界,他是中国历史学、语言学、考古学“科学化”的大力推动者,是中国文化“西化”倾向的代言人,是社会民主主义的提倡者。他虽没有鸿篇巨制的理论著述,但留下的数量不多的文章所表现的坚定立场和明确取向,足以使其成为某种思想选择的代表,从而进入中国近代思想史研究的视野。本卷选录文字依内容分为:卷一为五四时期的代表作,卷二为史学思想与史学方法的论述,卷三为三四十年代的时评政论,卷四为教育方面的文字。大体反映了傅斯年在各方面的思想。

|

| 關於作者: |

人物简介

傅斯年(1896—1950),字孟真,山东聊城人。1913—1919年在北京大学预科、本科学习。北大毕业后,赴英、德留学七载。1926年底回国,1927年任中山大学文科主任及历史、中文两系主任。1928年中央研究院成立后,创办历史语言研究所,任该所所长达二十三年之久。1930年代在北大兼任教授。抗战时期,先后担任北大文科研究所所长、中研院总干事、西南联大校务委员等职,并同时出任第一至四届国民参政会参政员;炮轰孔祥熙、宋子文,震撼朝野,有“傅大炮”之誉。抗战胜利后,出任北京大学代理校长,主持繁重的北大复员工作。1948年底被任命为台湾大学校长,最终“归骨于田横之岛”。

编者简介

欧阳哲生,1962年5月生于湖南省长沙市,现为北京大学历史学系教授、博士生导师。曾赴美国伊利诺伊州立大学、德国柏林自由大学、日本东京大学、香港中文大学、台湾“中研院”近代史所等处访学。主要著作有:《自由主义之累——胡适思想之现代阐释》、《二十世纪中国文化》、《严复评传》、《科学与政治——丁文江研究》、《探寻胡适的精神世界》、《五四运动的历史诠释》、《傅斯年一生志业研究》等。编有《胡适文集》(12册)等多种文集。

|

| 目錄:

|

导言

卷一早年文存

文学革新申义

文言合一草议

中国学术思想界之基本误谬

戏剧改良各面观

再论戏剧改良

《新潮》发刊旨趣书

人生问题发端

万恶之原(一)

社会革命——俄国式的革命

心气薄弱之中国人

中国文艺界之病根

自知与终身之事业

社会——群众

社会的信条

破坏

汉语改用拼音文字的初步谈

对于中国今日谈哲学者之感念

白话文学与心理的改革

毛子水《国故和科学的精神》识语

《新潮》之回顾与前瞻

时代与曙光与危机

卷二历史学

与顾颉刚论古史书

历史语言研究所工作之旨趣

考古学的新方法

史学方法导论

中西史学观点之变迁(未刊稿)

闲谈历史教科书

性命古训辨证

《史料与史学》发刊词

卷三时评政论

中国现在要有政府

“九一八”一年了!

国联调查团报告书一瞥

陈独秀案

多言的政府

政府与对日外交

政府与提倡道德

“中日亲善”??!!

一夕杂感

地方制度改革之感想

中华民族是整个的

北方人民与国难

四川与中国——在成都军分校讲演

地利与胜利

抗战两年之回顾

汪贼与倭寇——一个心理的分解

盛世危言

“五四”偶谈

天朝——洋奴——万邦协和

“五四”二十五年

现实政治

“第二战场”的前瞻

罗斯福与新自由主义

评英国大选

我们对于雅尔达秘密协定的抗议

中国要和东北共存亡

论豪门资本之必须铲除

这个样子的宋子文非走开不可

宋子文的失败

卷四教育

留学问题谈

要留学英国的人最先要知道的事

教育崩溃之原因

教育改革中几个具体事件

改革高等教育中几个问题

论学校读经

漫谈办学

几个教育的理想

一个问题——中国的学校制度

中国学校制度之批评

傅斯年先生年谱简编

|

| 內容試閱:

|

导言

近代中国是一个急剧变动、迅速转型的时代。在近代中国的思想星空,依据知识人与思想的关系,我们大致可以将他们分为三种类型。第一类是对理论建构表现了浓厚的兴趣,或建造自身的理论体系(如康有为、孙中山、毛泽东),或输入外来思想理论(如严复、胡适),为时代的理论建树做出了自己独到的贡献。现有的中国近代思想史研究论著大都以这类人物为研究对象或研究题材。第二类是活跃在社会政治舞台或文化学术领域,对时代的公共话题,发表自己的意见或主张,成为公共空间的重要发言人。相对来说,他们的思想缺乏原创性,只是某种舆论的代言人。第三类是基本恪守在自己工作的专业领域,不轻易对非专业领域的变动发表言论或看法,思想具有较强的本专业学理性质。如就对时代的思想影响而言,傅斯年介乎第二、三类。故在通论性的中国近代思想史著作里,我们常常找不到有关专门论述他的思想的章节。

但傅斯年决不是一个能被人轻易忽略的历史人物。傅斯年从早年进入北京大学苦读六年,到负笈留学英、德七载,从创设中央研究院第一大所——历史语言研究所,到担任北京大学代理校长、台湾大学校长,他都身处知识圈的高层,身负重任,运筹帷幄,是圈内的核心人物之一。傅斯年富有个性、极具主张、敢于陈词,这使他的言论具有代表性和冲刺力。傅斯年是留学欧美知识精英的代表,是中西文化融会的精粹。在近代文化思想界,他是中国文化“西化”倾向的代言人,是中国历史学、语言学、考古学“科学化”的大力推动者,是社会民主主义的提倡者。他虽没有鸿篇巨制的理论著述,只有表述个人思想主张的若干言论文字,但就是这些数量不多的文章所表现的坚定立场和明确取向,足以使其成为某种思想选择的代表,从而进入中国近代思想史研究的视野。

一、思想主题的初步展开:文化重建与社会重建

傅斯年思想的第一次喷发是在五四时期。正如戊戌维新运动和辛亥革命为上一代甚至上两代的知识精英提供了表现思想的舞台一样,五四运动为年轻一代创造思想提供了更为广阔的新天地。傅斯年在北京大学预科、本科(1913—1919年)的六年时光,正是北大积聚全国人材的重要发展时期。京师大学堂遗留的桐城派,民国初年北上的章太炎一系,镀金镀银的“海归”汇聚北大,使北大成为各个流派、各种外来知识来源的荟萃之地。这里积聚各种力量,同时各种力量在这里寻机较量,政治、文化充满变数,新思想的力量努力寻找自己的突破口。蔡元培主长北大,陈独秀执掌文科学长,《新青年》搬入北大,胡适为代表的一批具有革新倾向的“海归”进入北大任教,1917年出现的这一系列变动,终于在这里实现了新思想、新文化的聚集,新的思想潮流在急剧酝酿之中,蓄势喷发。

傅斯年是率先向《新青年》投稿的北大学生,他先后在该刊发表《文学革新申义》、《文言合一草议》、《戏剧改良各面观》、《再论戏剧改良》等文,步胡适、陈独秀之后,继续猛烈抨击占据晚清文坛的桐城末流“最不足观”,盛推“新文学之伟大精神”,“明确而非含糊,即与骈文根本上不能相容”傅斯年:《文学革新申义》,载1918年1月15日《新青年》第4卷第1号。。同时将视角由“破坏”转向“建设”,从“文言合一”、“戏剧改良”方面对新文学提出更为具体、切实的建设性意见,这使他成为北大学生在新文学阵营的排头兵。这些文章见解之成熟、文字之练达,不让于他的老师。对于正在推进的白话文运动,傅斯年表达了一些在后世看来颇带“形式主义”色彩的激进意见,如提出写作白话文可“直用西洋词法”,“中国语受欧化,本是件免不了的事情。十年以后,定有欧化的国语文学”傅斯年:《怎样做白话文?》,载1919年2月1日《新潮》第1卷第2号。。指陈中国文艺界之病根在于“为士人所专”,“状况山川为高,与人事切合者尤少也”,改进之途:“第一,宜取普及,不可限于少数人。第二,宜切合人生,不可徒作旷远超脱之境。”傅斯年:《中国文艺界之病根》,载1919年2月1日《新潮》第1卷第2号。《新青年》曾就汉语是否可改用拼音文字展开讨论,此问题首因《新青年》四卷一号刊发钱玄同《论注音字母》一文而起,一向言论偏激的吴稚晖却回复钱玄同与之商榷。参见吴敬恒:《致钱玄同先生论注音字母书》,载1918年5月15日《新青年》第4卷第5号。在《汉语改用拼音文字的初步谈》这篇“急就章”里,傅斯年明确回答了当时引起争议的几个问题:“(1)汉字应当用拼音文字替代否?答:绝对的应当。(2)汉语能用拼音文字表达否?答:绝对的可能。(3)汉字能无须改造用别种方法补救否?答:绝对的不可能。……(5)汉语的拼音字如何施行?答:先从制作拼音文字字典做起。”傅斯年:《汉语改用拼音文字的初步谈》,载1919年3月1日《新潮》第1卷第3号。这篇文字在读者群中产生了强烈反响,它被当作主张用拼音文字代替汉字的代表作,常为后来的论者所诟病。实际上,这场讨论蕴藏着某种有意偏激的策略运用,诚如鲁迅后来所指出:“中国人的性情是总喜欢调和、折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。没有更激烈的主张,他们总连平和的改革也不肯行。那时白话文之得以通行,就因为有废掉中国字而用罗马字母的议论的缘故。”《三闲集无声的中国》,见《鲁迅全集》第4卷,13~14页,北京,人民文学出版社,1981。在新文化阵营里,傅斯年与胡适、周作人这些“新生代”代表的共同话语越来越多,有时甚至成了他们的“代言人”,发出他们不便发表的更为激进的声音。

傅斯年在北大读书期间,本专业虽是国文,但其涉猎范围却文、史、哲兼收,具有“通才”的素养,这是一个大家的雏形。在文学语言方面,他发表了《中国文学史分期之研究》、书评《王国维著〈宋元戏曲史〉》、《〈乐府诗集〉一百卷》、《宋朱熹的〈诗经集传〉和〈诗序辨〉》;在史学方面,他发表了《中国历史分期之研究》、书评《史记志疑》;在哲学方面,他发表了《致蔡元培:论哲学门隶属文科之流弊》、书评《论理学讲义》、《失勒博士的〈形式逻辑〉》、《对于中国今日谈哲学之感念》,这些文字并非浮泛之论,而是具有专业的水准。请看他推荐王国维《宋元戏曲史》的理由,完全是一种全新的文学见解。

研治中国文学,而不解外国文学;撰述中国文学史,而未读外国文学者,将永无得真之一日。以旧法著中国文学史,为文人列传可也,为类书可也,为杂抄可也,为辛文房《唐才子传》体可也,或变黄、全二君“学案体”以为“文案体”可也,或竟成《世说新语》可也;欲为近代科学的文学史,不可也。文学史有其职司,更具特殊之体制;若不能尽此职司,而从此体制,必为无意义之作。王君此作,固不可谓尽美无缺,然体裁总不差也。傅斯年:《出版界评王国维著〈宋元戏曲史〉》,载1919年1月1日《新潮》第1卷第1号。

再看他对梁玉绳《史记志疑》一书的评论,全力提倡一种“与其过而信之也,毋宁过而疑之”的疑古精神:

是书之长,在于敢于疑古,详于辨证。其短则浮词充盈,有甚无谓者,又见其细不见其大,能逐条疑之,不能括全体为言。盖于《史记》删改之迹,犹不能直探其本也。崔怀琴之《史记探源》视此进一等矣。傅斯年:《故书新评〈史记志疑〉三十六卷》,载1919年1月1日《新潮》第1卷第1号。

再看他对哲学的理解,完全是以近代科学为基准:

所谓哲学的正经轨道,决不会指初民的国民思想,决不会指往古的不能成全备系统的哲学,定是指近代的哲学;更严格的说起来,应当指最近三四十年中的新哲学——因为旧哲学的各种系统,经过一番科学大进步以后,很少可以存在的,只有应时而起的新系统,可以希望发展。……近半世纪里,哲学的惟一彩色是受科学的洗礼,其先是受自然科学的洗礼,后来是受人事科学(Social Science)的洗礼。傅斯年:《对于中国今日谈哲学者之感念》,载1919年5月1日《新潮》第1卷第5号。

这些观点显然是傅斯年接受西方近代科学影响的明证。他对西方学术知识有着直接寻求的欲望,在大学时期即已养成阅读英文专业书籍的习惯,同窗罗家伦说他“浏览英文的能力很强”罗家伦:《元气淋漓的傅孟真》,载1950年12月31日台北《中央日报》。,在他的藏书里,人们可找到一些1918年前购买的英文原版书,如文德尔班的《哲学史》、罗素的《哲学的科学方法》、杜威等编的《创造性思维:实验主义论文集》。参见王汎森:《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》,26页,北京,生活读书新知三联书店,2012。傅斯年这种泛人文倾向与他追慕的偶像胡适的影响有一定关系。

傅斯年的学术早熟在他的学术评论中得到了淋漓尽致的表现。他全面反思中国传统学术,指责其所存七大基本误谬:(1)“以学为单位者至少,以人为单位者转多。前者谓之科学,后者谓之家学。”(2)“不以个性之存在,而以为人奴隶为其神圣之天职。”(3)“不认时间之存在,不察形势之转移。”(4)“每不解计学上分工原理(Division of Labour),‘各思以其道易天下’。”(5)“好谈致用,其结果乃至一无所用。”(6)“凡治学术,必有用以为学之器。学之得失,惟器之良劣是赖。”“名家之学,中土绝少。”(7)“吾又见中国学术思想界中,实有一种无形而有形之空洞间架,到处应用。”他对传统学术思想进行全面清算。以为“惟此基本误谬为中国思想不良之物质,又为最有势力之特质,则欲澄清中国思想界,宜自去此基本误谬始。且惟此基本误谬分别中西思想之根本精神,则欲收容西洋学术思想以为我用,宜先去此基本误谬,然后有以不相左矣”傅斯年:《中国学术思想界之基本误谬》,载1918年4月15日《新青年》第4卷第4号。。傅斯年明晰中西学术之优劣,表达了接受西方学术的强烈意愿。

傅斯年对当时学界诸多名家的批评,表现了不凡的学术探索精神和思想锐气,从北大流传他指摘章太炎弟子朱蓬仙教授《文心雕龙》讲义稿错误的故事,到他被同学拉去听胡适的“中国哲学史大纲”一课,以鉴别胡适学问的高低。傅斯年俨然成为一位学生推戴的“学监”或学术警察。从他批评马叙伦著《庄子札记》,“先生之书,有自居创获之见,实则攘自他人,而不言所自来者”傅斯年:《马叙伦著〈庄子札记〉》,载1919年1月1日《新潮》第1卷第1号。,到借评论蒋维乔编译《论理学讲义》一书对教科书所发的一番议论;从他对严译的酷评,“严几道翻译西洋书用子书的笔法,策论的笔法,八股的笔法……替外国学者穿中国学究衣服,真可说是把我之短,补人之长”傅斯年:《怎样做白话文?》,载1919年2月1日《新潮》第1卷第2号。,到他对当时在北大占主流地位的章太炎派发出不屑的轻蔑,“国粹不成一个名词(请问国而且粹的有几),实在不如国故妥协。至于保存国粹,尤其可笑”。“研究国故必须用科学的主义和方法,决不是‘抱残守缺’的人所能办到的。”傅斯年:《毛子水〈国故和科学的精神〉识语》,载1919年5月1日《新潮》第1卷第5号。这些学术评论表现了傅斯年为代表的新青年追求科学的取向,在这些批评言词的背后,人们可以感受到“西学输入”带来的新学术规范正在改变学术的评价规则。胡适“惊异孟真中国学问之博与精,和他一接受以科学方法整理旧学以后的创获之多与深”罗家伦:《元气淋漓的傅孟真》,载1950年12月31日台北《中央日报》。。年轻一代经过新思潮的洗礼,长江后浪推前浪,显现超越师辈、后来居上的势头。

中日甲午战争以后,日本“东学”乘势在中国传播开来。日本著名学者桑原隲蔵在其著《支那史要》一书中,将中国历史分为上古的汉族缔造时代、中古的汉族极盛时代、近古的蒙古族代兴时代、近世欧人东渐时代四期。其说因该著译为汉文,在国内学界甚为流行,所谓“近年出版历史教科书,概以桑原氏为准,未见有变更纲者”。傅斯年不同意其说。他从“分期标准之不一”、“误认为在历来所谓汉族者为古今一贯”两方面加以批驳,以为“今桑原氏之分期法,始以汉族升降为别,后又为东西交通为判,所据以为本者不能上下一贯,其弊一也”。“取西洋历史以为喻,汉世犹之罗马帝国,隋唐犹之察里曼后之罗马帝国,名号相衍,统绪相传,而实质大异。今桑原氏泯其代谢之迹,强合一致,名曰‘汉族极盛时代’,是为巨谬,其弊二也。”傅斯年:《中国历史分期之研究》,载1918年4月17日至23日《北京大学日刊》。从西方直接获取学术资源的五四学人开始与“东学”明争暗战,中日之间由此开启一场“学战”。

傅斯年是《新潮》的灵魂人物。他不仅撰写了《〈新潮〉发刊旨趣书》,而且在该刊发表了大量作品。前几期甚至于有“包揽”之嫌,成为该刊最引人注目的“急先锋”。胡适曾盛推《新潮》:“在内容和见解两方面,都比他们的先生们办的《新青年》还成熟得多,内容也丰富得多,见解也成熟得多。”胡适:《中国文艺复兴运动》,见《胡适作品集》第24册,179页,台北,远流出版公司,1988。在五四时期的个性解放运动中,傅斯年将思想锋芒伸向了社会,表现了对社会、对人生探究的兴趣。从清末以来,追求进步的学人将思想探索的目光聚焦在两大问题:一是如何使个人的能力得到发挥,对这一问题的探讨将人们引向个性解放、个人主义;一是如何将民族、国家、社会整合成一个有序、协调、有机的整体,建构一个现代意义上的民族国家,人们对民族主义、国家主义、军国主义、社会主义的思考反映了这方面的探寻。对这两大问题的思考实为对传统儒家伦理“修身、齐家、治国、平天下”理念的突破。

什么是阻碍个性发展的最大势力?傅斯年的回答是“中国的家庭”。“中国人对于家庭负累的重大,更可以使他所有事业,完全乌有,并且一层一层的向不道德的中心去。”他视腐败的旧家庭为“万恶之原”,“希望其改选成新式”,但不主张像无政府主义那样废除家庭制度。傅斯年:《万恶之原(一)》,载1919年1月1日《新潮》第1卷第1号。傅斯年对个性的追求可从他对“疯子”的赞扬可见:“在现在的社会里求‘超人’,只有疯子当得起,疯子的思想,总比我们超过一层;疯子的感情,总比我们来得真挚,疯子的行事,便是可望而不可即的。疯子对于社会有一个透彻的见解,因而对于人生有一个透彻的觉悟,因而行事决绝,不受世间习俗的拘束。”傅斯年:《一段疯话》,载1919年4月1日《新潮》第1卷第4号。这里所谓的“疯子”与鲁迅《狂人日记》中的“狂人”同类。傅斯年与鲁迅一样,也受到尼采式“超人”思想影响。傅斯年与鲁迅通信讨论过《狂人日记》,参见《对于〈新潮〉一部分的意见》,载1919年5月1日《新潮》第1卷第5号。

傅斯

|

|